危机背后的成长密码 在北京市某重点中学心理咨询室,一位母亲哽咽着诉说:"孩子每天锁在房间打游戏,上周开始拒绝去学校。"这样的场景正在全国36%的中小学家庭上演(2023年教育部调研数据),青少年叛逆厌学现象已非个别案例,而是折射出代际沟通断层、教育体系转型期的深层矛盾。

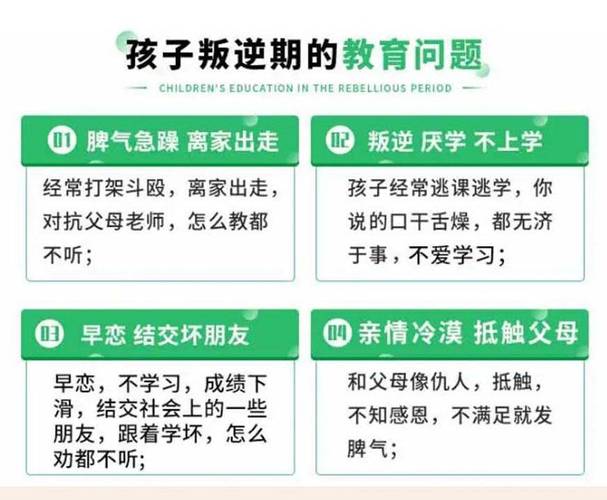

四维视角解析厌学成因

-

青春期心理发展悖论 前额叶皮质与边缘系统的发育失衡,导致青少年在理性判断和情绪控制间剧烈摇摆,上海精神卫生中心研究发现,14-16岁群体中,68%存在认知与情感发展不同步现象,这种生理特性使他们对权威指令产生本能抵触。

-

家庭互动模式错位 2022年清华大学教育研究院的跟踪调查显示,采用"直升机式"教养的家庭,子女厌学率高达42%,典型案例:海淀区张女士每天检查儿子作业到深夜,结果初三男生出现考试呕吐症状,过度控制扼杀了学习内驱力,将知识探索异化为亲子权力博弈。

-

学校环境压力传导 某省重点中学的心理测评报告揭示,73%的学生存在"学习意义丧失感",当教育简化为分数竞赛,当课程设置脱离现实需求,教室自然变成禁锢创造力的牢笼,16岁的小雨在咨询中说:"每天刷题就像在跑步机上狂奔,却不知道终点在哪里。"

-

社会价值体系冲突 Z世代成长在信息爆炸时代,传统"读书改变命运"的叙事正在瓦解,B站《00后职场观白皮书》显示,61%的青少年更向往自由职业,当学校教育与个体价值实现路径脱节,厌学成为无声抗议。

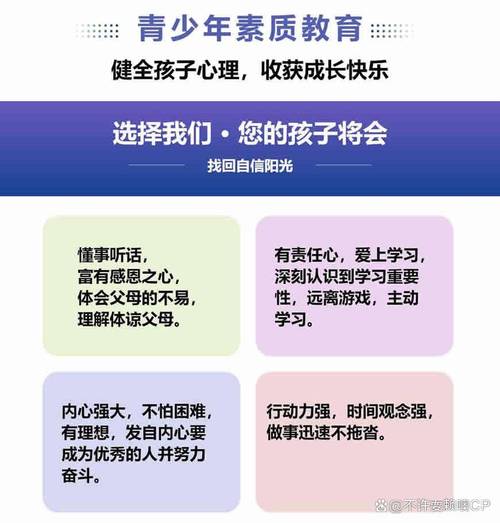

破局之道的系统重构

家庭沟通模式升级 (1)建立"第三空间"对话机制:每周设定2小时非教育主题交流时间,通过共同烹饪、徒步等活动重建情感联结,成都王先生分享:"和女儿组装天文望远镜的三个周末,比三年说教都有效。"

(2)实施"责任转移"策略:逐步将学习管理权交还孩子,采用"后果体验法",如允许暂时请假,但需自行与老师沟通并制定补课计划,杭州家庭教育指导中心数据显示,该方法使68%的案例在一个月内出现转机。

学校教育范式革新 (1)构建"成长型评价体系":北京十一学校推行"学科护照"制度,允许学生自选进阶路径,两年内学生主动学习时长提升37%。

(2)开设"现实问题解决课程":广州某中学将社区治理纳入教学,学生小组完成的"老旧小区电梯改造方案"被政府采纳后,参与者学业投入度显著提升。

社会支持网络编织 (1)建立"过渡性学习空间":深圳试点的社区学习中心提供3-6个月弹性学制,配备职业规划师和心理咨询师,帮助迷茫期青少年重拾方向。

(2)发展"技能认证多元通道":国家职业教育改革方案已明确职业技能等级证书与学历证书的等效地位,为不同特质青少年拓宽成长路径。

转折中的教育智慧 南京师范大学家庭教育研究中心追踪200个成功案例发现,关键转折往往始于三个认知突破:将"问题行为"解读为"求助信号",用"共同成长"替代"单方面矫正",以"终身发展"视角看待阶段性困顿。

上海青少年心理咨询师李敏记录到,当父母说出"我看到你很痛苦"而非"你必须上学"时,89%的青少年会主动开启对话,这个数据印证了人本主义教育学的核心要义:教育首先是关系的建立,其次才是知识的传递。

教育的本质是点燃火种而非填满容器,面对厌学困境,我们需要的是望远镜而非放大镜——看见行为背后的成长诉求,理解叛逆蕴含的进化力量,当家庭、学校、社会形成教育共同体,每个暂时迷航的生命终将找到属于自己的星辰大海。