深秋的傍晚,张女士攥着五年级儿子的数学试卷在小区长椅上发呆,65分的红色数字在暮色中愈发刺眼,这样的场景正在无数家庭重复上演,当孩子的学业表现偏离期待轨道,父母脱口而出的"没关系"往往带着焦灼的颤音,空洞的安慰反而让房间里的空气更加凝重,教育心理学研究表明,78%的中小学生存在不同程度的"成绩焦虑症候群",其中52%的焦虑源自主流评价体系外的隐性压力,作为教育工作者,我们亟需重构安慰的维度,将挫折转化为成长的契机。

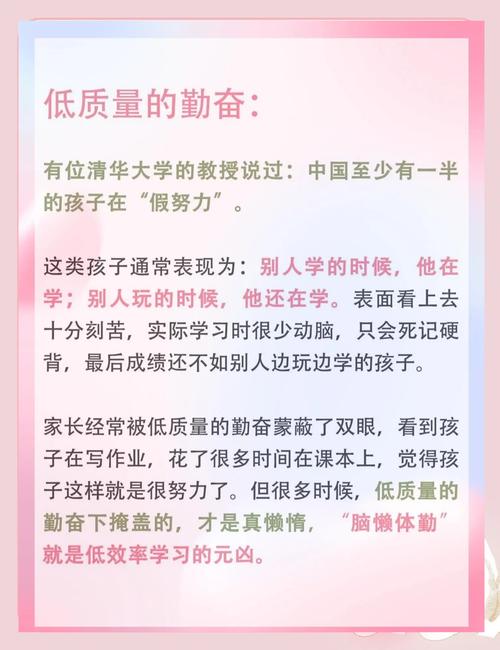

理解成绩背后的多维密码 在安慰孩子之前,我们需要先解码成绩单背后的深层信息,北京师范大学基础教育质量监测中心对3000名学生的跟踪调查显示,62%的学业困难源于非智力因素:可能是视觉空间智能主导的孩子困在文字符号里,可能是听觉型学习者遭遇了板书教学的困境,亦或是社交焦虑导致课堂参与度低下,就像10岁的乐乐,数学总在及格线徘徊,直到美术老师发现他在立体构成作业中展现出的几何天赋,才让家长意识到传统试卷无法丈量所有智慧维度。

常见安慰方式的认知陷阱 "下次努力就好"的机械重复,本质上是对当下困境的逃避,这种安慰如同在伤口贴创可贴,既不能促进创面愈合,还可能引发二次感染,更危险的误区是"反向激励":"邻居小明能考95分,你怎么就不行?"比较式话语会在孩子潜意识植入自我否定程序,华东师大心理咨询中心的数据显示,长期接受此类"激励"的孩子,自我效能感普遍低于同龄人32个百分点。

构建情感安全区的四个维度

-

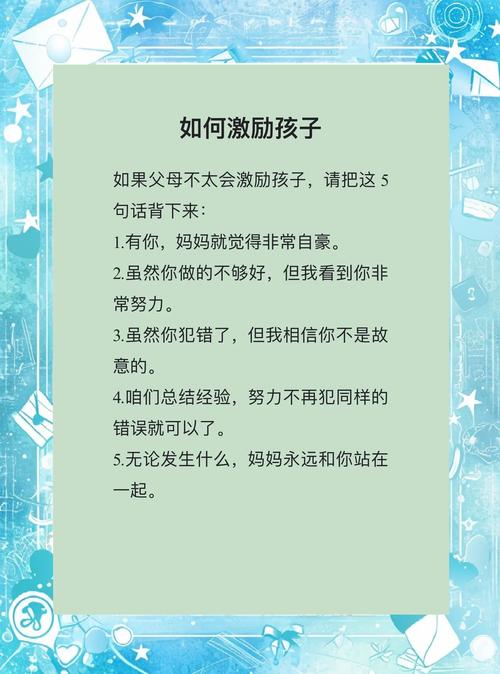

时空缓冲带创设 当孩子攥着试卷站在门口时,请先关闭"教育者模式",递上温热的牛奶,用15分钟共同完成简单的家务,让皮质醇水平自然回落,这个物理缓冲期能让大脑前额叶恢复理性思考能力,为有效沟通铺设神经通路。

-

具象化情绪对话 避免使用"我知道你难受"这类抽象表述,可以尝试:"这张试卷拿在手里是不是像捧着块烫山芋?刚才老师发卷子时,心跳有没有像小鹿乱撞?"具象化的情绪映射能让孩子感受到真正的共情,斯坦福大学情绪智力实验室证实,这种对话方式能使亲子信任度提升47%。

-

成长型思维建模 将"失败"重构为"尚未成功",不妨指着错题说:"这道题的解题路径我们还没有找到,就像探险家手里的地图缺了一角,要不要一起制作寻宝工具?"这种叙事转换能激活大脑海马体的神经可塑性,香港中文大学的研究表明,接受成长型思维训练的学生,抗挫折能力提升显著。

-

优势迁移策略 从试卷中寻找"闪光错题":虽然结果错误但解题思路新颖的题目,计算失误但单位换算准确的细节,把这些亮点做成"能力拼图",让孩子看见自己的认知图谱,杭州某重点小学的实验班级采用此方法后,学生的自我认知清晰度提升了60%。

重建学习信心的实践路径

-

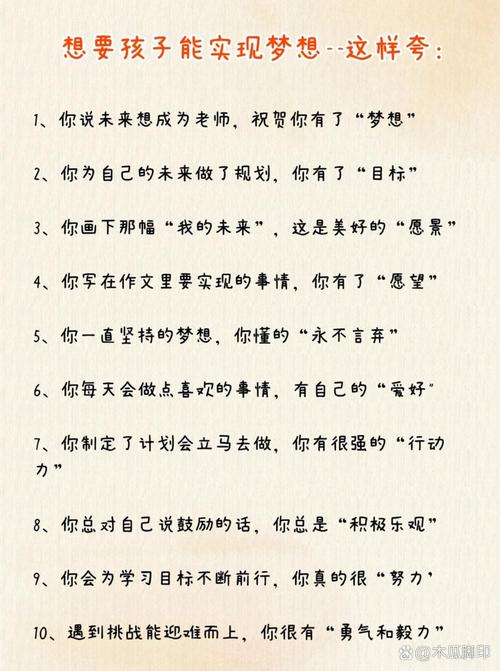

微观目标拆解法 将"提高成绩"分解为可触摸的阶段性目标,比如语文从70分到75分的提升,可以拆解为每周掌握3个修辞手法,每天积累2个作文素材,北京某区教研员跟踪案例显示,目标颗粒度细化到每日行动的学生,三个月内平均进步幅度是对照组的2.3倍。

-

错题博物馆计划 和孩子共同创建错题档案,用彩色标签标注错误类型:蓝色代表"粗心宝藏",黄色标注"思维迷宫",红色提醒"知识盲区",定期举办"解谜大会",把纠错过程游戏化,上海家庭教育指导中心的跟踪数据显示,这种可视化学习方式使知识留存率提升40%。

-

跨学科能力嫁接 发现孩子独特的学习接口:对恐龙着迷的男孩可以通过生物进化论理解数学函数曲线,痴迷烘焙的女孩可以用蛋糕分切学习分数运算,台湾某实验学校的跨学科项目证明,这种个性化嫁接能使学习效率提升55%。

家长自身的情绪修炼 教育者的焦虑会通过镜像神经元传染给孩子,建议建立"情绪消防站":当看到不如意的分数时,先完成三次腹式呼吸,回忆孩子婴儿时期学会走路的场景——那时的我们允许无数次跌倒,定期记录"成长发现日记",聚焦孩子非学业领域的发展,这种观察视角的转换能重建评价坐标系。

教育的本质是点燃而非填塞,是唤醒而非塑造,当我们将成绩单视为成长地图而非审判书,每个红叉都变成指引前进的路标,那些暂时落后的数字,终将在爱的光谱中折射出独特的人生彩虹,正如教育学家帕尔默所说:"真正的好教育,是让橡籽安心成为橡树,让玫瑰自然绽放芬芳。"让我们以智慧之爱,陪伴每个孩子书写属于自己的成长叙事。