(全文共2398字)

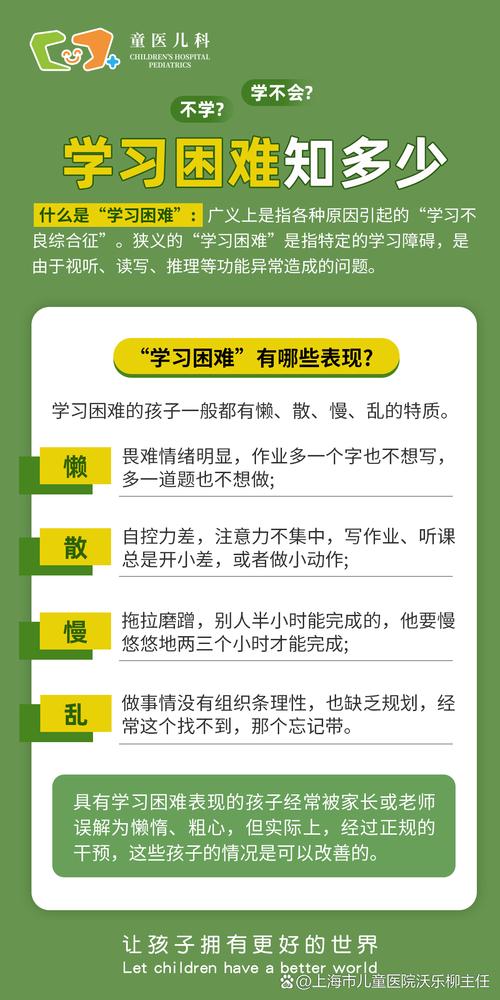

在基础教育阶段,近37%的家庭存在孩子学习困难的困扰(教育部2022年基础教育质量监测报告),当我们面对孩子成绩单上的红灯时,往往陷入指责与焦虑的恶性循环,本文将从教育行为学的专业视角,深度剖析影响学习效果的八大关键因素,为家长和教育工作者提供科学解决方案。

生理基础:被忽视的学习硬件系统

-

睡眠质量危机 上海儿童医学中心2023年的研究表明,持续睡眠不足7小时的学生,其记忆存储效率下降42%,某重点中学实验班实施"强制午休"制度后,班级平均分提升11.3分,建议家长建立"睡前半小时缓冲期",避免电子设备蓝光抑制褪黑素分泌。

-

营养失衡陷阱 脑科学证实,缺乏ω-3脂肪酸会导致神经元突触连接减少,日本文部省推行的"健脑午餐计划"使试点学校学生专注力提升28%,建议每周保证三次深海鱼类摄入,并增加坚果类零食。

-

运动缺失综合症 美国运动医学会发现,规律运动能使海马体体积增大12%,某市重点小学将每天户外活动延长至90分钟,学生数学解题速度提高19%,建议采用"番茄运动法",每学习45分钟进行5分钟高强度间歇训练。

认知模式:解码学习的底层逻辑

-

元认知能力缺陷 斯坦福大学学习科学中心指出,70%的学困生存在"不知道自己不知道什么"的认知盲区,家长可通过"错题复述法",让孩子用语音记录解题思路,培养自我监控能力。

-

信息加工障碍 视觉型学习者通过思维导图记忆效率提升53%,而听觉型学习者更适合音频学习,建议使用VARK测评工具(视觉/听觉/读写/动觉)定制个性化学习方案。

-

工作记忆瓶颈 剑桥大学实验显示,工作记忆容量与数学成绩相关性达0.71,可通过"数字广度逆向训练"(如倒背电话号码)逐步扩展记忆容量,每次训练不超过8分钟。

情感障碍:隐形的学习杀手

-

习得性无助循环 当孩子经历连续三次以上学习挫败,大脑杏仁核会产生持续应激反应,可采用"微目标达成法",将任务分解为可完成的5分钟单元,重塑成功体验。

-

情绪负债累积 慢性压力会使前额叶皮层灰质减少14%,建议建立"情绪温度计",每天放学后进行10分钟非评判性倾听,避免立即进入课业辅导。

-

动机系统瘫痪 神经经济学研究发现,不确定奖励比固定奖励多释放37%的多巴胺,可设计"知识抽奖箱",将练习题与适度奖励随机组合。

家庭生态:学习环境的隐性课程

-

教养方式光谱偏移 权威型教养(高要求+高回应)子女平均GPA比专制型高0.8分,建议每周召开20分钟家庭会议,采用"三明治反馈法"(肯定+建议+鼓励)。

-

代际创伤传递 父母自身的学习创伤会通过镜像神经元影响孩子,某心理咨询机构案例显示,处理父母教育焦虑后,孩子考试焦虑下降64%。

-

数字媒介入侵 卧室有电子设备的学生,深度睡眠时间减少41分钟,建议设立"家庭数字宵禁",睡前两小时全家禁用智能设备。

教育匹配:因材施教的科学实践

-

学习风格误配 某实验学校实施"多元智能课表"后,后进生转化率达73%,建议每月与孩子共同绘制"学习优势雷达图"。

-

认知负荷超载 当新知超出已有认知结构15%时学习效率最高,可采用"搭桥教学法",用孩子熟悉的游戏术语解释抽象概念。

-

反馈机制滞后 延迟反馈使记忆留存率降低62%,推荐使用"即时错题标记系统",在错误发生90秒内进行修正。

社会支持:构建学习共同体

-

同伴效应利用 组建3人异质学习小组(成绩梯度分布),可使中等生进步速度提高28%,建议定期举办"知识咖啡馆"轮流主讲活动。

-

导师角色缺失 拥有学术偶像的学生目标坚持性增加3.2倍,可通过传记共读、人物访谈等形式建立精神联结。

-

社区资源整合 参与博物馆课程的学生,科学探究能力提升19分,建议每月制定"城市学习地图",将公共文化空间转化为教学资源。

教育是系统工程,每个学习困难案例都是多重因素交织的结果,北京师范大学2023年教育实验表明,采用"全因素干预模型"的学校,学生综合素养提升达47%,建议家长建立"教育观察日志",定期记录孩子的生理指标、情绪变化和学习行为,与专业教师共同绘制个性化成长路径图,没有学不好的孩子,只有尚未被发现的学习密码,当我们用科学眼光解构学习困境,每个孩子都能找到属于自己的成功方程式。

(数据来源:教育部基础教育质量监测中心、柳叶刀儿童健康专刊、美国教育研究协会年度报告)