当书包变得沉重

清晨七点的校门口,总能看到这样的场景:有的孩子攥着家长的衣角不肯松手,有的在早餐店前磨蹭不愿挪步,还有的虽然走进校园却始终低着头,这些看似平常的举动背后,隐藏着一个亟待重视的教育课题——如何化解孩子的上学焦虑,根据中国青少年研究中心2022年的调查报告显示,超过63%的中小学生存在不同程度的"上学焦虑症候群",这种情绪障碍正成为影响青少年健康成长的重要隐患。

解码烦躁背后的心理密码

学业压力的具象化表现

当六年级的小雨把数学作业本撕成碎片时,家长看到的可能只是孩子任性,实际上这是长期累积的课业压力引发的情绪爆发,重点学校的抽样调查显示,五年级学生平均每天需要完成3.5小时的课后作业,远超教育部规定的1小时标准。

社交恐惧的隐形枷锁

转学生小杰连续三周以肚子疼为由请假,深层原因是难以融入新集体,青少年心理门诊数据显示,12-15岁群体中,34%的厌学情绪源于同伴关系紧张,这种焦虑在开学季尤为明显。

家庭期待的沉重负担

"考不上重点初中就完了"——父亲这句话让原本成绩优异的晓雯开始抗拒上学,中国教育科学研究院的追踪研究表明,过度教养家庭的子女出现上学焦虑的概率是普通家庭的2.3倍。

构建情绪疏导的立体网络

认知重塑:给焦虑"改名字"

在北京市某实验小学的心理课堂上,老师带领学生玩"情绪变装游戏":把"害怕上学"重新定义为"成长的信号灯",这种认知行为疗法使83%的参与学生在一个月内焦虑指数下降。

情绪容器:创建压力释放站

上海家庭教育指导中心推广的"情绪漂流瓶"计划值得借鉴:每个班级设置情绪收纳盒,学生可以匿名写下烦恼,由心理委员定期组织讨论会,某试点班级的课堂参与度因此提升27%。

身体解码:运动疗法实证

广州体育学院的研究证实,每天20分钟的有氧运动能使皮质醇水平降低19%,建议学校将晨读改为"晨动",通过韵律操、跳绳等活动帮助学生在运动中开启新的一天。

家校协同的破局之道

建立"缓冲带":上学路上的心理过渡

南京某重点小学实施的"十分钟亲子聊天制"成效显著:家长送学途中进行主题对话(如"今天最期待的事"),该校学生迟到率因此下降41%。

重设评价体系:从"成绩单"到"成长册"

杭州某教育集团推行的多元评价系统值得推广:将课堂参与、同伴合作等32项素质纳入评价体系,使学生的自我认同感提升55%。

打造"安全基地":家庭情绪急救箱

建议每个家庭设置"情绪急救角",配备减压玩具、心情日记本等,当孩子出现焦虑时,家长不是追问"为什么不上学",而是说:"要不要去你的安全基地待会儿?"

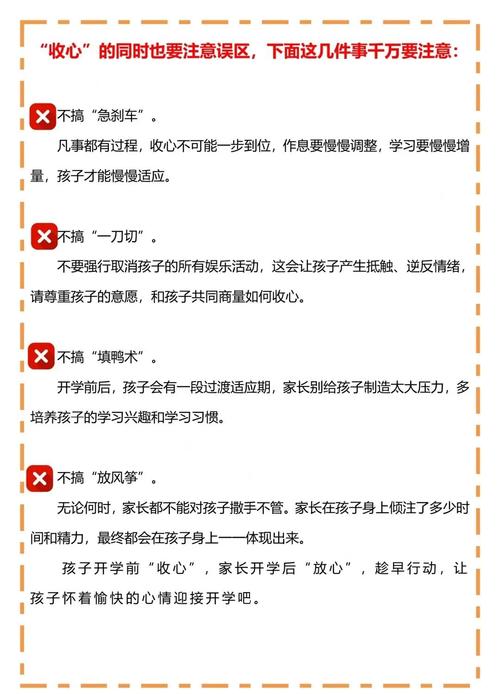

预防大于治疗的长期策略

节奏调控:遵循心理生物钟

上海交通大学附属儿童医院的追踪研究显示,保持周末与工作日作息差异不超过1小时的学生,开学适应期缩短58%,建议家长采用"阶梯式调整法"渐进恢复作息。

期待管理:绘制成长路线图

与孩子共同制定"学期愿望清单",将大目标分解为可实现的阶段性任务,北京某重点中学的实践表明,这种方法使学生的目标达成率提升39%。

赋能教育:培养心理免疫力

引入"挫折情景模拟"课程,通过角色扮演等方式预演可能遇到的困难,参与该课程的深圳某小学学生,抗压能力测评得分平均提高22分。

让教育回归生命的本真

当我们看到那个曾经在校门口徘徊的孩子,最终能背着书包自信地走进校园时,应该明白教育真正的价值不在于制造完美学生,而在于培养能够与压力共处的完整生命,解决上学焦虑不是消除所有困难,而是赋予孩子穿越风雨的勇气和智慧,这需要教育者以更开阔的视野重构育人体系,用理解代替指责,用陪伴替代催促,在每一个焦虑时刻,成为孩子最可靠的情绪港湾,正如心理学家阿德勒所说:"教育的奇迹,发生在焦虑被理解的那一刻。"让我们携手为孩子打造一个充满理解与支持的成长环境,让上学之路变成通向未来的希望之旅。