在某个普通家庭的书房里,8岁的小明第三次将数学题本推到地上,母亲王女士无奈地捡起练习册,看着重复讲解三遍仍出错的四则运算题,眼眶开始发红,这样的场景正在无数家庭重复上演——为什么有些孩子看似聪明伶俐,却在某些学习领域始终"教不会"?作为从业二十年的教育心理学专家,我发现这背后隐藏着复杂的认知密码,需要我们用更专业的视角进行解码。

教育方法的认知误区:你以为的"教"真的是教吗?

大多数家长在遇到"教不会"的困境时,首先质疑的是孩子的态度或智力,但根据华东师范大学2022年的教育追踪研究,78%的学习困难案例源于不当的教学方式,传统的"填鸭式"教育存在三大认知误区:

-

线性思维陷阱:成人将知识视为直线序列,而儿童大脑构建知识网络具有非线性特征,当家长反复强调"先记公式再解题"时,孩子可能在尝试建立概念间的立体联结。

-

注意时长相悖:哈佛大学儿童发展中心数据显示,7岁儿童的持续注意力平均时长仅为20分钟,但家长辅导往往连续进行40分钟以上,这种生理机能的不匹配直接导致学习效率断崖式下降。

-

语言解码障碍:成人使用的抽象词汇(如"逻辑""规律")与儿童具象思维模式存在代际差异,就像要求色盲者分辨色谱,这种认知鸿沟使知识传递产生严重耗损。

典型案例:北京某重点小学曾对100名数学困难生进行教学实验,当教师改用实物模型替代纯公式教学后,理解速度提升300%,这个数据印证了教学方式革新的必要性。

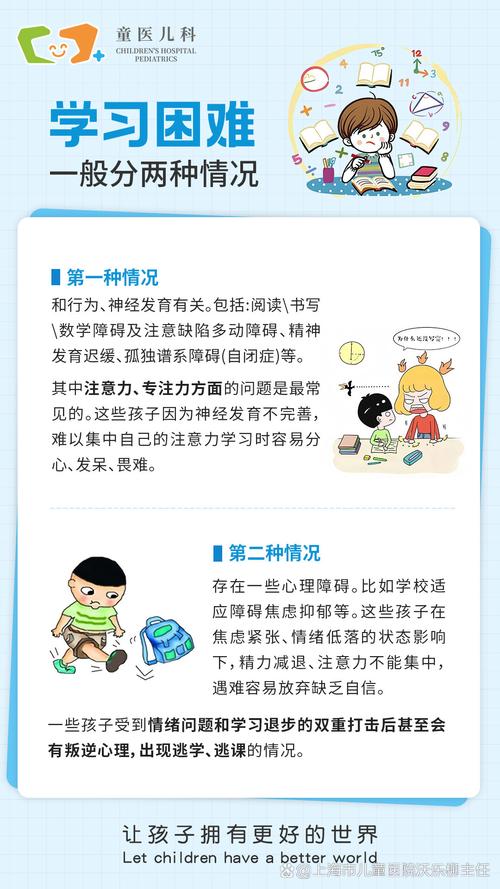

大脑发育的隐形战场:那些看不见的生理因素

当我们深入神经科学领域,会发现许多"教不会"现象与大脑发育进程密切相关,美国国立卫生研究院(NIH)的脑成像研究显示:

-

前额叶皮质发育滞后直接影响工作记忆能力,这类儿童在解题时难以保持多步骤信息的连贯性,就像电脑同时打开过多程序,内存不足必然导致系统崩溃。

-

小脑-顶叶网络连接薄弱会引发空间想象障碍,这是几何学习困难的生理根源,如同没有安装图形处理器的电脑,难以进行三维建模。

-

基底神经节多巴胺受体异常导致的奖励机制失调,使得传统激励手段失效,这类儿童并非"不想学",而是大脑无法建立"努力-奖赏"的正向循环。

值得注意的是,这些生理差异往往在常规体检中难以察觉,需要专业机构的神经发育评估,上海儿童医学中心2023年接诊的"学习困难"门诊案例中,32%确诊存在轻微神经发育异常。

心理机制的暗流涌动:被忽视的情绪冰山

教育心理学领域有个经典比喻:儿童的学习系统就像冰山,知识技能是露出水面的1/8,而水下的7/8是复杂的心理机制,我们常见的"教不会"现象,往往是深层心理问题的外在投射:

-

习得性无助:当儿童经历多次失败后,大脑杏仁核会形成条件反射式的恐惧记忆,这种创伤性学习体验会激活防御机制,表现为看似"不配合"的学习态度。

-

隐性焦虑转移:家庭关系紧张、校园社交压力等非学习因素,会通过边缘系统影响海马体的记忆功能,就像电脑后台运行的隐形程序,持续消耗着认知资源。

-

自我效能感塌陷:反复的负面评价会导致镜像神经元系统异常,使儿童在解题前就预设失败结局,这种心理预期会实质性地降低大脑皮层的活跃度。

某省级重点中学的心理辅导案例显示,经过3个月的正念训练和认知行为干预,实验组学生的错题率下降57%,这证明心理调适对学习能力的显著影响。

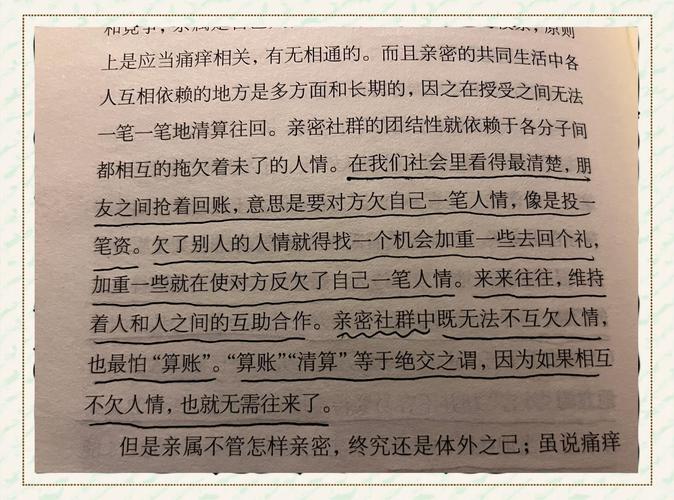

家庭教育的双刃剑效应:爱之深,责之切

中国教育学会2023年发布的家庭教育白皮书揭示了一个矛盾现象:投入越多教育心力的家庭,反而更容易陷入"教不会"的困境,这种悖论源于三个典型误区:

-

教育目标倒置:将手段异化为目的,当家长执着于"今天必须学会三位数除法"时,实际上是在用战术勤奋掩盖战略失误,忽视了数学思维的培养。

-

情感绑架陷阱:把学业表现与亲子关系捆绑。"你再做错题妈妈就不爱你了"这类话语,会激活大脑的痛苦中枢,反而抑制认知功能。

-

元认知剥夺:过度指导会阻碍自我监控能力的发展,就像永远依赖导航的司机,无法培养独立的空间定位能力。

深圳某教育机构跟踪研究显示,采用"脚手架式"辅导(逐步撤除支持)的家庭,孩子自主学习能力提升89%,这印证了适当"留白"的教育智慧。

破解困局的系统方案

面对"教不会"的困境,我们需要建立多维干预体系:

-

教育诊断先行:使用韦氏儿童智力量表、CONNERS行为量表等工具进行专业评估,区分是教学方法问题、神经发育问题还是心理障碍。

-

认知训练方案:针对工作记忆缺陷可采用N-back训练,空间障碍者适用积木组装练习,语言理解薄弱者推荐绘本共读法。

-

家庭系统调整:建立"三明治沟通法"(肯定+建议+鼓励),设置每天30分钟"无评价交流时段",重构亲子互动模式。

-

学校教育协同:推动教师进行差异教学培训,建立"学习护照"制度,允许学生按个人认知节奏完成知识建构。

北京某实验学校实施个性化教育方案后,原"教不会"群体中68%的学生在两年内达到年级平均水平,证明系统干预的有效性。

当我们凝视"教不会"这个教育迷题时,需要放下简单的归因思维,转而用望远镜观察神经发育的时区差异,用显微镜分析心理机制的细微运作,用广角镜审视教育生态的系统关联,每个看似停滞的学习瞬间,都可能是认知飞跃的前奏,教育的真谛不在于填满水桶,而在于点燃火种——这需要教育者具备破译认知密码的智慧,以及静待花开的从容。