清晨七点的阳光斜照在空荡的课桌上,本该充满读书声的教室却缺了一角,初二学生小宇(化名)已经连续三天把自己反锁在房间,任凭父母如何劝说都不愿踏出家门,这个场景正在越来越多的中国家庭上演,教育部2023年数据显示,全国初中阶段学生厌学率较五年前增长近40%,其中初二成为辍学高危年级,这串数字背后,是无数个"小宇"在成长道路上遭遇的心理风暴。

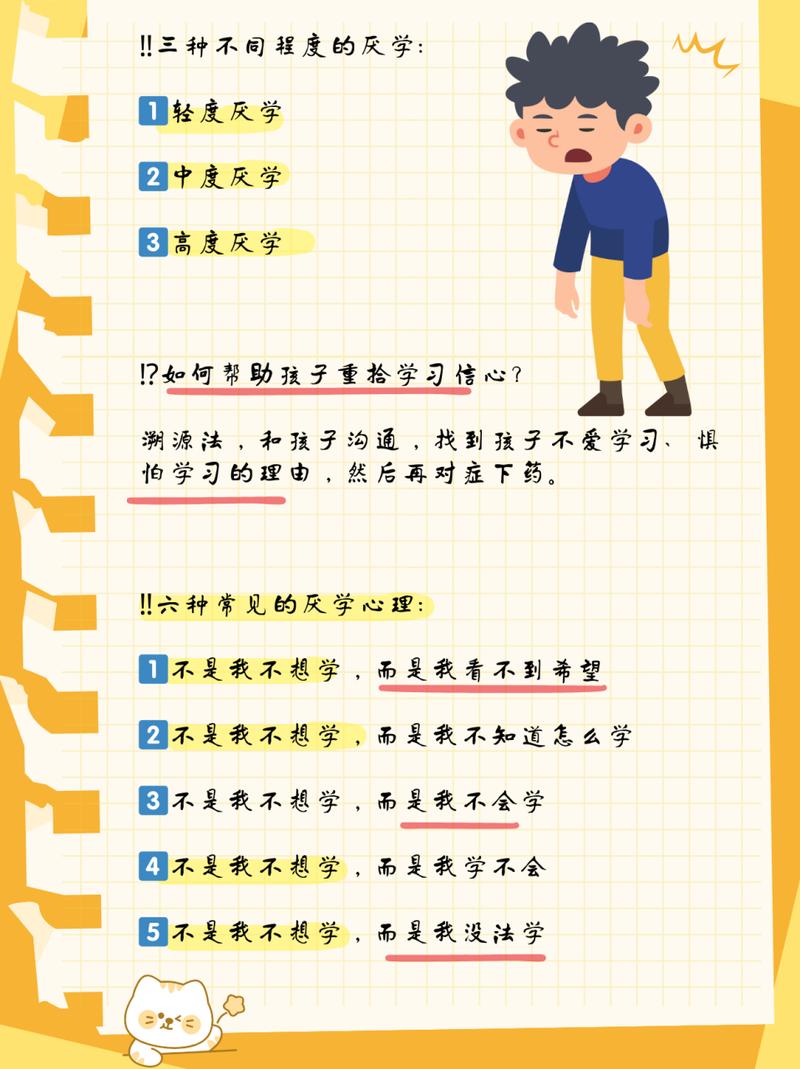

解码初二厌学的深层动因 处于13-14岁青春期的初二学生,正经历着人生最剧烈的身心蜕变,前额叶皮层尚未发育完全导致情绪调控能力薄弱,杏仁核的过度敏感又放大了外界刺激,当这些生理特征遭遇学业压力、人际关系等现实挑战时,便形成了独特的"初二现象"。

笔者在心理咨询室接待过上百个案例,发现厌学行为往往不是单一因素导致,某重点中学的李同学在月考连续失利后开始逃学,表面看是成绩压力所致,深入沟通后发现根源在于父母离异后长期的情感忽视,这种复合型诱因具有普遍性,需要家长和教师具备"心理侦探"的敏锐度。

破解困局的四维介入策略 (一)家校协同构建心理安全网 北京某示范初中建立的"双师制"值得借鉴,每位学生配备学科教师和心理导师,当发现学生连续三天情绪异常,系统自动启动三级响应机制:班主任家访了解家庭动态、心理教师进行沙盘治疗、学科教师调整作业难度,这种立体化干预使该校厌学率下降65%。

(二)重建学习价值认知体系 传统说教式教育在青春期学生面前往往适得其反,上海某校开发的"职业启蒙课程"将数学与建筑设计结合,英语课引入跨境电商实操,这种具象化的知识应用场景让78%的受访学生表示"重新发现学习意义",关键是将抽象知识转化为可感知的价值链条。

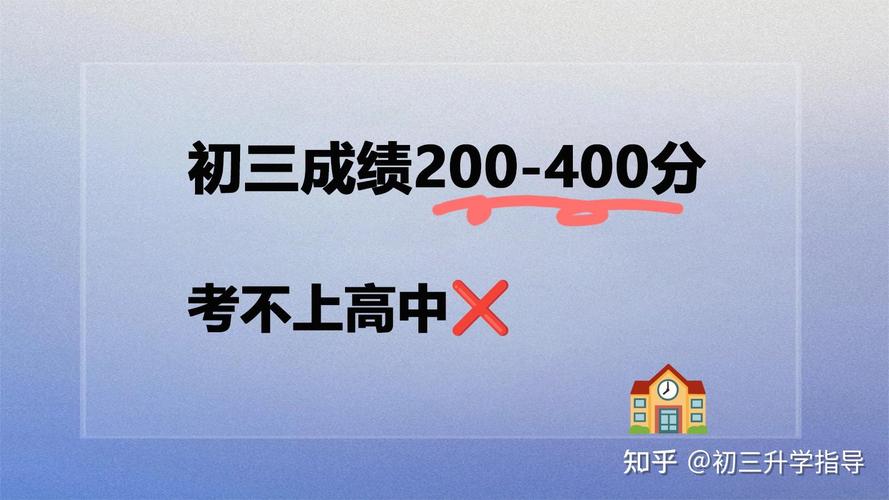

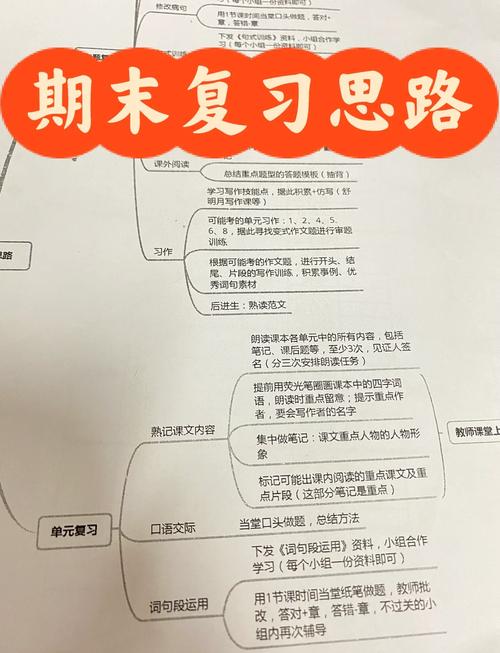

(三)定制化学业目标管理 面对初二陡然增加的物理学科和几何难度,某教育机构研发的"阶梯式目标分解法"成效显著,将学期目标拆解为周任务,每个微目标完成后都有可视化奖励,这种即时反馈机制契合青少年心理需求,实验组学生坚持完成率比对照组高41%。

(四)重塑师生互动模式 广州某中学推行的"3×3倾听法则"值得推广:每天3次主动询问学生感受,每次倾听不少于3分钟,重点捕捉非语言信号,这种深度共情使教师能及时发现如频繁揉眼睛(焦虑)、下意识咬指甲(压力)等心理预警信号。

家庭教育的七个关键触点

- 建立"情绪气象站":在玄关设置情绪打卡板,用不同颜色磁贴表达心情

- 创设"无电子产品晚餐":每天20分钟深度对话修复亲子关系

- 实施"优势发现计划":每周记录孩子3个成长亮点

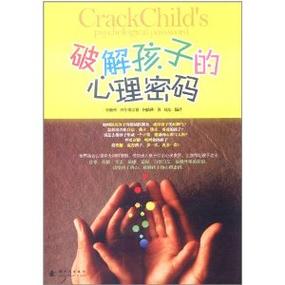

- 开展"家庭读书会":共读青春期主题书籍营造理解氛围

- 设计"挫折复原训练":通过户外拓展培养抗压能力

- 推行"选择性责任制":让孩子自主选择家务培养责任感

- 建立"成长里程碑":用仪式感标记每个进步瞬间

学校教育的三个创新维度 (1)弹性考勤制度:对心理危机学生开放"半日制"过渡方案 (2)同伴支持系统:组建跨年级互助小组分享成长经验 (3)多元评价体系:设立科技创新、艺术表达等非学术赛道

当16岁的小宇在心理咨询室说出"其实我只是害怕让父母失望"时,在场的教育者都为之动容,三个月后,这个曾经闭门不出的少年站在校园科技节的讲台上,向同龄人展示他的机器人作品,这个转变印证了教育心理学的重要发现:厌学不是终点,而是重新认识成长的契机。

面对初二这道成长分水岭,需要教育者具备"园丁思维"——不是强行修剪枝叶,而是营造适宜生长的生态,当家庭成为情感港湾,学校化作探索乐园,社会构建支持网络时,每个暂时迷航的少年都能找回属于自己的星辰大海,这不仅是解决厌学问题的密钥,更是素质教育的终极追求。