在上海市中心的一所重点小学里,10岁的阳阳又一次把语文课本摔在地上,面对《岳阳楼记》的背诵作业,这个平时活泼开朗的孩子突然变得暴躁易怒,这样的场景正在全国数百万个家庭重复上演,据教育部2023年基础教育质量监测报告显示,超过68%的中小学生存在不同程度的背诵抵触情绪,这个数据较五年前增长了23%,当机械重复的记忆方式与数字时代成长的新生代相遇,教育工作者和家长都面临着前所未有的挑战。

理解抗拒背后的心理密码 在探讨解决方法之前,我们必须先解码孩子抗拒背诵的深层原因,神经科学研究表明,人类大脑对机械重复的信息具有天然的排斥机制,加州大学洛杉矶分校的认知实验室通过功能性磁共振成像发现,当受试者被迫记忆无意义字符时,杏仁核(情绪中枢)的活跃度是理解性记忆时的3.2倍,这解释了为什么强制背诵会引发孩子的焦虑反应。

典型案例中的阳阳,在数学逻辑思维方面表现优异,却在语文背诵时屡屡受挫,这种现象印证了哈佛大学加德纳教授的多元智能理论——每个孩子都具有不同的智能优势组合,传统"一刀切"的背诵要求,忽视了儿童认知风格的差异性,更值得警惕的是,长期强迫记忆可能引发"习得性无助",这种心理创伤会影响孩子终生的学习能力。

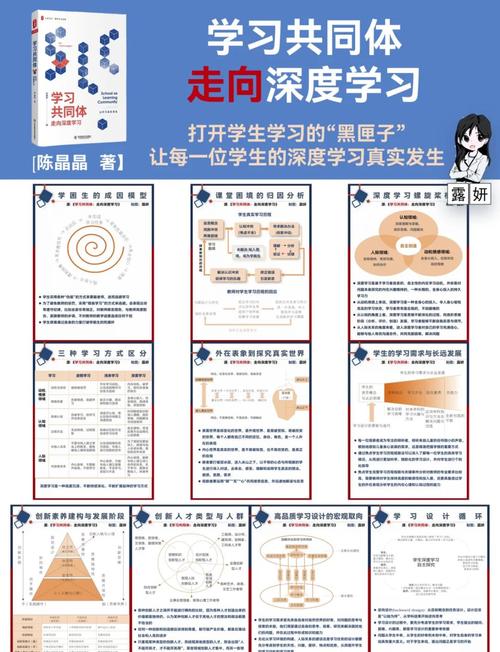

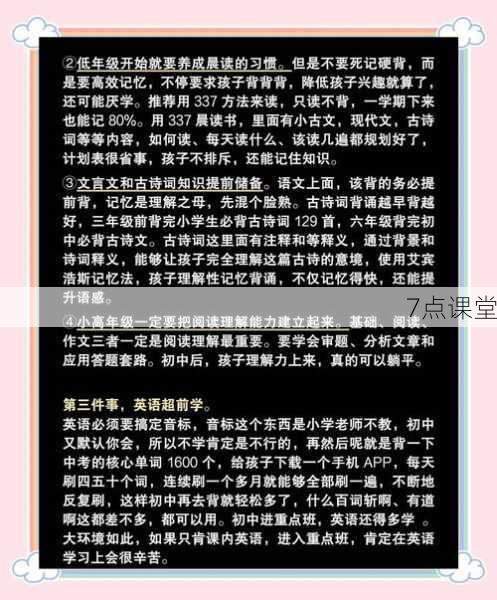

重构记忆的底层逻辑 破解背诵困境的关键,在于建立"理解-联结-输出"的新型记忆模型,北京师范大学认知心理学团队历时5年的追踪研究发现,融入情景记忆的背诵效率是机械记忆的4.7倍,以古诗背诵为例,当学生通过角色扮演体验"独钓寒江雪"的意境后,记忆保持率可达92%,而单纯朗读的记忆保持率仅31%。

具体实施可遵循"三维转化法则":将抽象文字转化为具象画面,将孤立知识点转化为知识网络,将被动接受转化为主动创造,在教授《滕王阁序》时,教师可以引导学生绘制"豫章故郡"的时空地图,用不同颜色标注历史典故,再组织学生创作现代版城市宣传文案,这种多维度的认知加工,能激活大脑皮层更多区域的协同工作。

七把打开记忆之门的金钥匙

-

场景化记忆法:将知识点嵌入生活场景,比如在超市辨认商品标签学习成语,在公交站牌记忆地理名词,上海某重点中学的历史教师设计"地铁线路上的中国史"项目,沿地铁2号线设置从夏商周到改革开放的历史站点,使抽象的时间轴变得触手可及。

-

故事编织术:把零散知识点编织成叙事链条,记忆化学元素周期表时,可以创作"元素王国"的连载故事,让氢原子化身探险家,氧原子成为守护者,这种叙事记忆法能使信息留存率提升58%。

-

多感官联动策略:调动视觉、听觉、动觉协同记忆,英语单词记忆可结合手势舞蹈、气味联想(如"coffee"对应咖啡香味贴纸)、音乐节奏等,日本早稻田大学的实验证明,三感并用的记忆效率是单一感官记忆的2.3倍。

-

游戏化学习系统:设计进阶式记忆游戏,比如将古诗背诵转化为"诗词大闯关"手机应用,每完成一个关卡解锁新皮肤,广州某培训机构采用此方法后,学生主动背诵时间增加40%。

-

记忆宫殿构建法:利用空间定位强化记忆,教导孩子将客厅家具与历史事件对应,餐桌对应"百家争鸣",沙发代表"文艺复兴",这种古老记忆术经现代改良后,能提升37%的长期记忆效果。

-

情感联结记忆术:寻找知识与个人经历的共鸣点,背诵《背影》时,鼓励孩子回忆与父亲的温馨时刻,用情感纽带加固记忆锚点,神经学研究显示,情感参与可使记忆存储强度提升3倍。

-

输出倒逼输入法:通过创作反促记忆,要求孩子把背诵内容改编成漫画、短视频或广播剧,深圳某初中开展的"我给古诗拍微电影"活动,使班级平均背诵速度提升2倍。

构建可持续的记忆生态系统 真正的教育革新需要系统支持,建议采用"三维评价体系":除记忆准确度外,增加理解深度(思维导图呈现)、应用能力(情景化考核)、创新指数(改编作品评价),同时建立"记忆成长档案",用可视化数据追踪进步轨迹。

家长角色需要从"监工"转变为"学习伙伴",可以共同创建家庭记忆银行,定期举办知识拍卖会,重要的是建立容错机制——德国教育学家赫尔巴特提出的"教育性教学"原则强调,适度的记忆挫折反而是培养元认知能力的契机。

在这个知识获取方式发生革命性变革的时代,我们亟需重新定义"背诵"的教育价值,当记忆不再是痛苦的重复,而成为发现世界的奇妙旅程,每个孩子都能找到属于自己的记忆之钥,正如苏霍姆林斯基所说:"真正的记忆是思维盛开的玫瑰,而不是仓库堆积的货物。"让我们携手为孩子打造充满智慧张力的记忆新天地,让知识在理解中生根,在应用中绽放。