金秋九月,一位母亲在心理咨询室里潸然泪水:"昨天整理女儿书包时发现了情书,我的手脚冰凉得就像回到了二十年前发现父亲诊断书的那一刻。"这并非个例,某重点中学心理辅导站的数据显示,每年接访的200余例咨询中,早恋困扰占比高达37%,面对情窦初开的高一孩子,家长往往陷入焦虑与困惑的漩涡,如何在这场青春期的必修课中,将"早恋危机"转化为"成长契机",需要家长完成三重修炼。

认知突围:读懂青春期的情感密码

当代青少年身心发育普遍提前,北京市青少年研究所2022年数据显示,青春期启动年龄较二十年前提前了1.5岁,生理的成熟与心理的稚嫩形成鲜明反差,正如16岁的小雨在日记中写道:"当他递来奶茶时,我听见心里有朵花在绽放,却不知道该如何安放这份悸动。"这种情感萌动本质上是自我认同的探索,是孩子在寻找"我是谁"的答案。

家长需要理解,青涩的恋情往往承载着多重需求:可能是学业压力下的情感宣泄,可能是对温暖关怀的心理补偿,也可能是同伴群体中的身份认同,就像去年帮助过的案例中,学霸男孩的"早恋"行为,后来发现竟源于对患病母亲过度关注的逃避。

沟通破冰:搭建心灵对话的七彩虹桥

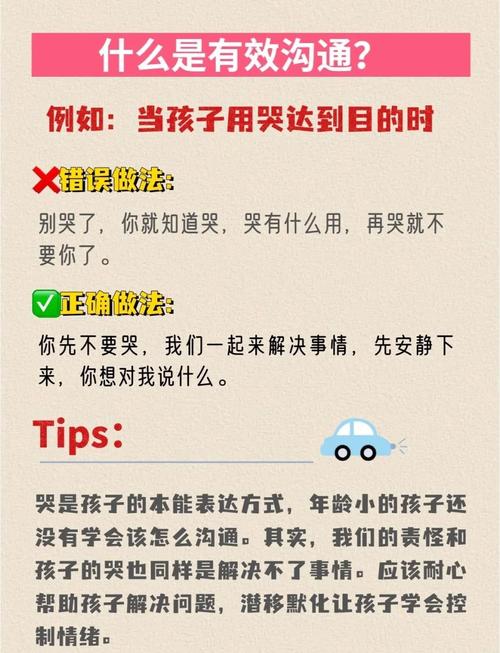

真正有效的沟通始于沉默的倾听,当发现孩子书包里的电影票根时,张先生没有立即质问,而是在周末早餐时看似随意地说:"听说新上映的动画片画面很美?"女儿愣住片刻,眼眶突然红了:"爸爸,其实我..."

共情式对话需要掌握三个"转化"技巧:将"禁止"转化为"关心",把"你应该"替换为"我担心";将"审问"转化为"分享",用"我年轻时也..."开启话题;将"说教"转化为"探讨",通过"你觉得这种情况要怎么处理?"引发思考,就像李妈妈发现儿子恋爱后,没有直接反对,而是邀请孩子一起观看《怦然心动》,在观影后自然地讨论爱情观。

设定边界时,可以采用"三明治沟通法":先肯定情感的美好,再表达现实的考量,最后给予信任的空间。"妈妈理解这份心动像春天的樱花一样美丽,但你们现在就像刚抽芽的小树,需要先向下扎根才能开出更美的花,这个周末要不要邀请同学来家里烤饼干?"

成长共生:构建情感教育的生态系统

智慧的父母懂得将危机转化为教育契机,王爸爸发现女儿恋爱后,没有急于制止,而是带她参加大学开放日,在樱花树下聊起:"美好的爱情应该像这些樱花树,各自努力生长,才能在春天相遇时绽放成一片云霞。"这种生活化的引导,比抽象说教更有力量。

构建支持系统需要家校社联动,北京某重点高中开展的"青春护航计划"值得借鉴:心理教师开设"情感智慧课",班主任建立"成长导师制",家长委员会组织"亲子咖啡屋",当孩子的情感需求能在健康渠道得到满足,早恋问题自然转化为成长养分。

自我成长是家长最珍贵的礼物,就像那位流泪的母亲,在咨询后开始重拾年轻时的绘画爱好,当她带着速写本和孩子去写生时,女儿惊讶地说:"原来妈妈不只是个焦虑的中年妇女。"这种生命状态的绽放,本身就是最好的情感教育。

站在生命长河的角度看,早恋不过是青春溪流中的一朵浪花,智慧的父母不会筑坝拦截,而是学会顺势疏导,让情感的溪流最终汇入成长的海洋,当我们用理解代替恐惧,用对话替代对抗,用成长替代控制,那些曾经令我们焦虑的"早恋危机",终将成为孩子生命中最美的成长印记,正如泰戈尔所说:"不是槌的打击,而是水的载歌载舞,使鹅卵石臻于完美。"