高中三年,时光如流沙般从指缝中滑过,许多高一新生和家长,常常因入学成绩的起点或高或低而或喜或忧,我常被家长问及:高一成绩和高三成绩究竟会差多少?我的答案始终如一:高中三年,是认知重塑与能力跃升的黄金时期,高一与高三成绩的差距,往往超乎想象。

记得2019届我班曾有一位男生,高一入学时在年级排名600名开外,数学甚至数次不及格,然而到了高三,他竟如凤凰涅槃,凭借惊人毅力与科学方法,最终考入北京大学,这绝非孤例,某省重点中学曾统计其近五届毕业生数据,从高一到高三,年级排名跃升超过300名的学生比例高达18%,而排名下降幅度超过200名的学生不足7%,这组数据清晰地揭示:高中三年,蕴含着巨大的成绩上升空间与成长可能性。

高一成绩的“欺骗性”与“可塑性”

高一阶段的学习成绩,常带有明显“欺骗性”:

-

知识衔接的断层感: 高中知识在深度和广度上陡然提升,物理从初中的现象描述转向力学定量分析;数学的函数概念突然引入抽象符号与复杂变换,学生常因初中形成的思维惯性,面对新体系措手不及,许多初中物理满分的学生,高一首次月考即遭遇滑铁卢,正是这种断层感的真实体现。

-

学习策略的滞后性: 不少学生仍沿用初中突击记忆模式,忽略高中对理解与思维深度的要求,一位曾带过的女生,高一化学靠死记方程式尚能维持中等,但进入高二涉及反应原理与能量变化时,成绩瞬间崩塌。高中学习需完成从“记忆为主”到“理解与思维为核心”的根本性转变。

-

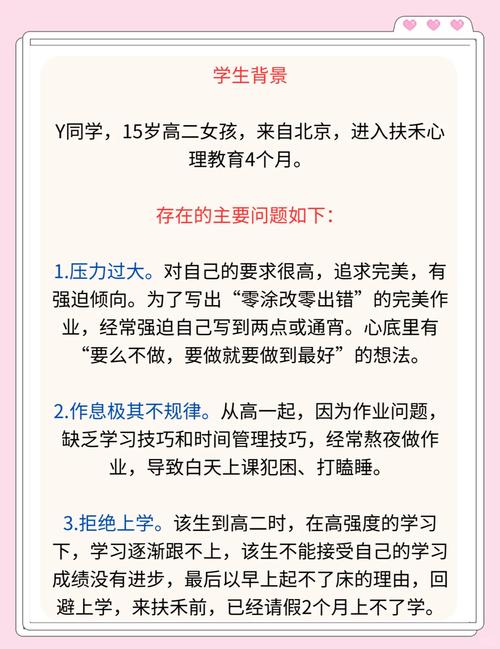

适应期的必然波动: 新环境、新节奏、新同伴关系交织,心理与生理皆需时间调试。据相关心理调查显示,超过65%的高一新生在首学期经历过显著学业或情绪波动,这种适应期波动是成绩不稳定性的重要来源。

-

“学习高原期”的迷惑: 心理学中著名的“学习高原期”现象在高一尤为常见,当旧方法失效而新方法未建立时,努力投入与成绩提升暂时脱节,极易引发“努力无用”的挫败感,这种停滞假象常误导学生过早自我设限。

高三成绩:能力沉淀与思维跃迁的真相

当学生步入高三,成绩已发生本质性蜕变:

-

知识网络的深度建构: 高三学生已完成各学科知识体系的纵横贯通,他们能够分析物理中碰撞问题如何与数学导数、能量守恒定律形成交叉验证;在解析历史事件时,自然融入地理环境与经济基础的多维视角,这种知识网络化使得解题如同在熟悉的城市中精准导航,而非荒野迷途。

-

高阶思维能力的爆发: 高三学习核心在于思维升级,学生需在复杂文本中提炼核心论点并批判审视;面对开放式探究题设计实验方案并评估可行性;在数学压轴题中拆解复杂模型并寻找最优路径。这些分析、综合、评价、创造等高阶思维能力,是高一学生难以企及的认知高度。

-

元认知策略的成熟运用: 优秀高三生具备强大的学习“指挥官”——元认知能力,他们能清晰诊断自身薄弱点(如解析几何薄弱),动态调整复习重心(增加针对性训练),高效监控解题过程(及时修正思路偏差),并基于考试反馈优化策略,这种自我调控能力是成绩飞跃的隐形引擎。

-

心理韧性与目标驱动的强大支撑: 高三高强度学习依赖强大心理韧性与清晰目标感,面对挫折时,他们能够快速调节情绪,将压力转化为专注力;明确的目标(如心仪大学专业)赋予他们持续努力的内在动力,支撑其跨越疲惫与枯燥的持续奔跑。

跨越鸿沟:实现高一到高三蜕变的实践路径

从高一到高三的跃迁并非偶然,而是科学规划与持续践行的结果:

-

认知觉醒与目标锚定: 首要任务是破除“高一决定论”迷思,引导学生深刻理解高中知识的累积性与思维发展的渐进性,帮助学生确立清晰的长期目标(理想大学/专业)并将其分解为可执行的短期里程碑(如本学期数学提升至班级前15名),目标如同灯塔,指引航程不偏航。

-

基础筑牢与体系构建: 万丈高楼平地起,高一高二必须狠抓基础概念的本质理解,例如物理的“加速度”定义,不能满足于公式a=Δv/Δt,而需理解其作为速度变化快慢的瞬时量度及矢量性。建立结构化笔记系统(如思维导图、概念图),将零散知识点整合为有机整体,是知识内化的关键一步。

-

思维锤炼与方法升级:

- 深度阅读与批判思考: 文科需超越表面信息,分析文本逻辑结构与作者隐含立场;理科则要深究公式定理的推导过程与适用边界。

- “三阶”错题管理: 一阶记录错题,二阶分析错因(知识漏洞?审题失误?思路偏差?),三阶提炼同类题通法并定期回溯,错题本是思维进化的最佳见证。

- 刻意练习聚焦“最近发展区”: 在教师指导下,精准识别并持续挑战略高于当前能力的任务(如从掌握基础函数题到攻克含参综合题),避免在舒适区重复或盲目冲击难题。

-

心态锻造与习惯赋能:

- 成长型思维植入: 将“我学不好数学”转变为“我的数学解题策略需改进”,视挑战为成长契机。

- 高效能习惯培养: 运用“番茄工作法”保持专注与休息的平衡;建立规律作息保障脑力巅峰状态;善用碎片时间进行知识复盘或单词记忆。

- 构建支持系统: 主动寻求教师点拨,与同学组建研讨小组,与家人坦诚沟通压力与需求,你不是孤军奋战。

文理差异与个体变量:理解差异性的重要维度

文理科成绩变化轨迹常有差异:

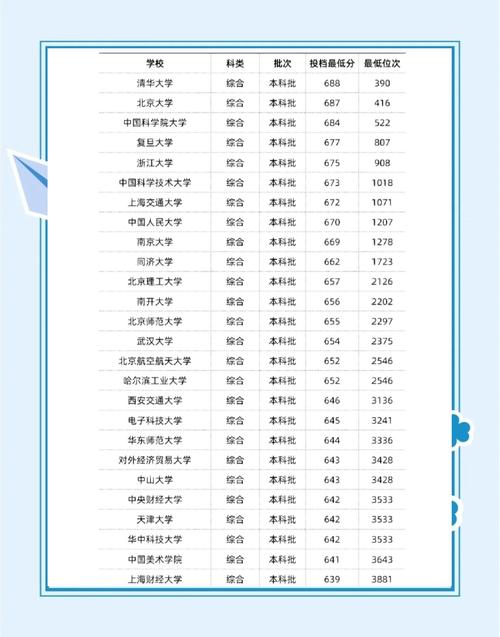

- 理科(数理化生): 对逻辑链条和抽象思维要求极高,基础薄弱者高一可能举步维艰,但一旦突破思维瓶颈(如掌握物理模型分析方法),后期提升空间巨大,逆袭案例频现,某重点高中数据显示,理科生高一至高三的年级平均排名提升幅度显著高于文科生。

- 文科(语英政史地): 更依赖长期积累、广泛阅读与深刻洞察,语文英语需持续输入,历史政治需构建宏大叙事框架,文科成绩往往呈“渐进式”上升,厚积薄发特征明显,前期投入的复利效应在高三集中显现。

个体变量亦不容忽视:

- 学习动机与内驱力: 对学科价值的认同、对未来的强烈渴望,是持续投入的核心动力。

- 原有知识基础与学习品质: 初中扎实的基础和专注、自律等品质是加速器。

- 有效的师长的引导: 教师精准的点拨、家长的理解与支持,能显著减少成长阻力。

- 身心健康状态: 充沛的精力、稳定的情绪是应对高三压力的生理基础。

高中三年,是一场深刻而壮阔的蜕变旅程,高一成绩如同一颗初生的种子,蕴藏可能却尚未展露光华;高三成绩则是历经风雨洗礼后绽放的繁花,展现着思维深度与知识驾驭能力的惊人飞跃。重要的不是起点高低,而是你是否有勇气踏上这条淬炼之路,以持续的行动浇灌成长的幼苗。

犹记一位资深心理咨询师在毕业典礼上的箴言:“教育的过程,本质是唤醒内在力量的过程,分数差异只是表象,真正的差异在于你是否通过这三年,完成了认知的觉醒与精神的成人礼。”

当未来的你回望高中时光,那跃升的不只是成绩单上的数字,更是你思维疆界的拓宽、精神韧性的淬炼与生命可能性的解锁,这,才是高中三年赋予我们的、超越任何分数衡量的终极价值——现在的分数,只是你探索世界能力的一个起点坐标,而真正的疆域,正等待你用三年的积累去重新绘制。