清晨的教室里,王老师发现一向积极的小雨趴在课桌上,课本边缘被无意识地卷起褶皱,这个六年级女孩最近连续三天未交数学作业,上课时眼神飘忽,当被问及原因时,她低声说:"老师,我真的不想学了。"这样的场景正在全国超过37%的小学毕业班中反复上演,国家基础教育质量监测中心2022年数据显示,六年级学生的学业倦怠指数较四年级平均增长42%,其中15.6%的学生出现持续性厌学倾向,这组数字背后,折射出青春期前奏与升学压力叠加形成的特殊教育困境。

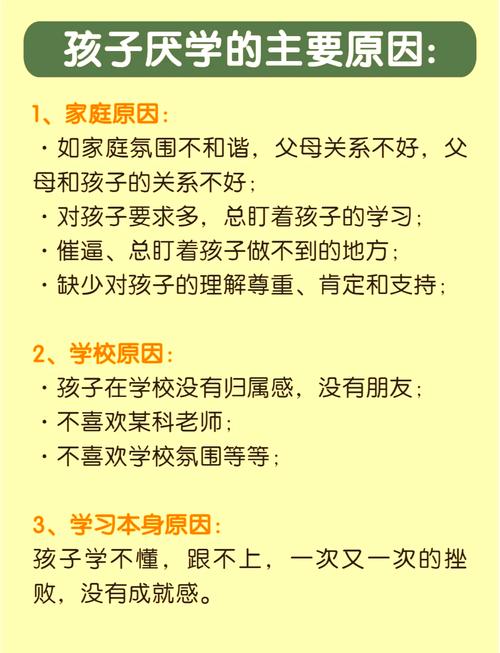

厌学现象的深层诱因剖析 (一)认知发展断层带来的困扰 六年级学生正处于皮亚杰认知发展理论中的具体运算阶段向形式运算阶段过渡期,当教材难度陡然提升(如数学应用题复杂度增加、语文阅读理解要求提高),部分学生因抽象思维能力尚未完全成熟而产生挫败感,北京师范大学附属小学的跟踪研究发现,六年级数学成绩下滑的学生中,68%在空间想象和逻辑推理测试中低于年级平均水平。

(二)多重压力源的叠加效应 小升初的升学焦虑、家长过高期待、同伴竞争压力构成"三重压力模型",上海市教育科学研究院的调查显示,六年级学生日均学习时间比五年级增加1.8小时,但睡眠时间减少45分钟,这种失衡状态容易引发神经性厌食、注意力涣散等生理反应,进而转化为对学习的抵触情绪。

(三)自我认同的建构冲突 随着青春期自我意识觉醒,学生开始质疑"为谁而学"的根本命题,在杭州某重点小学的访谈中,32%的学生表示"努力学习是为了让父母高兴",这种外在动机难以支撑持续的学习热情,当课业压力超过心理承受阈值时,就会触发保护性逃避机制。

教育干预的实践路径 (一)认知重构:搭建学习脚手架 针对思维发展特点,可采用"概念具象化"教学策略,例如数学教师将分数应用题转化为烘焙材料配比的实际操作,英语教师通过剧本创编强化语法应用,北京海淀区某实验小学的实践表明,这种教学方式使学生的课堂参与度提升57%,知识点留存率提高39%。

(二)情绪疏导:建立心理安全网

- 实施"情绪天气预报"制度,每天课前5分钟让学生用颜色标记情绪状态

- 创设"烦恼漂流瓶"匿名交流平台,由心理教师定期分类解答

- 开展"压力分解工作坊",教授简易的呼吸调节和肌肉放松技巧 广州市天河区某小学应用该方案后,学生焦虑自评量表(SAS)平均分下降21.3个百分点。

(三)动机重塑:构建成长型思维 采用德韦克教授提出的"过程性表扬法",重点肯定学生的努力策略而非结果,例如将"你真聪明"改为"你尝试了三种解题方法很有钻研精神",同时引入"学习日志"制度,引导学生记录每天的小进步,培养自我效能感,成都某外国语附小的跟踪数据显示,持续实施6个月后,学生内在学习动机指数提升43%。

家校协同的支持系统建设 (一)家庭环境调适指南

- 建立"20分钟黄金对话"机制:家长每天专注倾听而不评判

- 实施"期待值合理测算":根据最近发展区理论设定阶梯目标

- 创设"家庭学习充电站":布置包含学科元素的亲子互动游戏 (二)学校教育生态优化

- 推行"弹性作业制",设置基础题、挑战题、创意题三级任务包

- 开设"学科融合实践周",将知识应用于社区调查、文创设计等真实情境

- 建立"学长导师制",邀请初中生分享过渡期适应经验

南京某教育集团旗下学校的实践案例显示,通过上述综合干预,六年级学生的学业倦怠率从28.7%降至9.3%,同时核心素养测评成绩提升16.8%,这个数据印证了厌学现象的可逆性——当教育回归育人本质,用理解代替说教,用支持替代施压,每个孩子都能重拾对知识的好奇与热忱。

站在教育现场的十字路口,我们需要清醒认识到:六年级学生的厌学不是终点,而是成长过程中的重要信号,它像一面镜子,既映照出教育链条中的薄弱环节,也折射着青春期特有的心理图景,唯有构建起认知支持、情感陪伴、动机激发的三维防护网,才能帮助少年们平稳穿越这段迷雾期,在知识探索的道路上重燃星火,这不仅是教育工作者的专业使命,更是对整个社会教育智慧的集体考验。