五月的黄昏,李女士家上演了令人心惊的一幕:9岁的儿子因为作业问题与父亲争执后,竟夺门而出消失在小区里,这场持续两小时的寻人行动,最终以孩子蜷缩在小区滑梯下的场景告终,这个真实案例折射出当代家庭教育中普遍存在的困境——当孩子用极端方式宣泄情绪时,家长该如何应对?

情绪风暴背后的心理密码

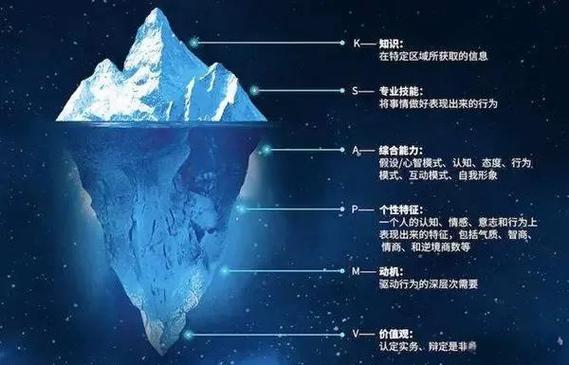

儿童发展心理学研究显示,7-12岁儿童正处于"情绪脑"发育关键期,此时杏仁核的敏感度是成人的2.3倍,而前额叶皮层尚未完全发育,导致情绪调节能力存在显著断层,当孩子选择用离家出走表达愤怒时,实质是在传递三个关键信号:

-

情绪表达渠道的缺失:儿童情绪词典平均只有成人的1/5,当复杂情绪超过表达能力时,身体行动成为唯一出口。

-

安全感的代偿性诉求:华盛顿大学的研究表明,78%的出走儿童事后承认"希望被找到",实质是在试探父母的关注度。

-

权力博弈的本能反应:发展心理学家埃里克森指出,学龄期儿童正处于"勤奋vs自卑"的心理阶段,出走行为往往是对控制权的争夺宣言。

危机现场的黄金处理法则

当孩子负气冲出家门时,家长需要启动三级应急响应机制:

第一级:安全防护(0-15分钟) • 保持可见距离跟踪,切忌立即肢体接触 • 利用环境地形建立"柔性屏障",如引导至开阔区域 • 随身携带安抚物(玩偶、零食)进行非语言接触

案例:王先生处理10岁女儿出走时,始终保持在20米外跟随,当孩子停留在便利店时,通过店员递上草莓牛奶建立情感联结。

第二级:情绪降温(15-30分钟) • 采用"三不原则":不质问、不安抚、不说教 • 使用镜像沟通:"你现在一定很生气""这种感觉确实很难受" • 启动身体调节:带领进行深呼吸(每分钟6次的节律最有效)

第三级:关系重建(30分钟后) • 建立"情绪契约":用画图方式复盘事件经过 • 设计"安全词"系统:约定特殊暗号作为暂停键 • 实施"补偿仪式":共同准备晚餐等协作活动

长效预防机制的构建策略

-

情绪预警系统搭建 建立家庭情绪晴雨表:用不同颜色磁贴标记每日心情 设计"火山指数"分级预警:从1级(皱眉)到5级(爆发)的量化标准 设置"冷静角":配备沙漏、解压玩具等情绪调节工具

-

认知重构训练 情绪卡片游戏:通过配对表情包和情境卡提升情绪识别力 "导演说"角色扮演:互换身份重现场景,培养共情能力 思维气泡练习:用漫画形式具象化内心活动

-

沟通模式升级 采用"三明治话术":肯定+建议+鼓励的结构化表达 引入"发言权杖":限定每人发言时手持特定物品保证平等 建立"家庭议事厅":每周固定时间进行诉求表达

特殊情境的应对方案

-

公共场所爆发: • 立即转移至安静角落,用外套制造临时私密空间 • 提供有限选择:"你想安静坐会儿还是喝点水?" • 事后进行"情景回放"分析

-

夜间出走: • 启动"萤火虫计划":预先约定安全等候点 • 配备定位手表时设置"虚拟围栏" • 建立"夜巡小队"家庭应急预案

-

重复性行为: • 制作"情绪护照"记录每次事件细节 • 设计"勋章系统"奖励情绪管理进步 • 必要时引入专业心理咨询

家长自身的情绪修炼

- 建立"情绪暂停账户":每天预留15分钟自我觉察时间

- 练习"4-7-8呼吸法":吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒

- 创建"教养日记":记录每日亲子互动的成功时刻

- 组建家长互助会:定期交流教养经验

处理儿童情绪危机如同进行精密的心脏手术,既需要应急处理的技术,更需要日常养护的智慧,当我们用理解代替压制,用引导替代说教,那些夺门而出的瞬间终将转化为成长的契机,每个愤怒出走的孩子,内心都在呐喊:"请看见真实的我",而教育的艺术,就在于将这声呐喊,转化为心灵相通的密码。

(全文字数:1527字)