被误读的成长寓言 在欧洲民间故事体系中,"壮士汉斯"(Strong Hans)这个形象承载着远超表面叙事的深层教育隐喻,这则收录于格林兄弟童话集的民间故事,讲述了主人公汉斯从被巨人掳走的困境中,通过智慧与勇气实现自我救赎的传奇经历,在快餐式文化消费的今天,人们往往将其简单归类为"英雄历险"的娱乐故事,却忽视了其中蕴含的完整教育体系构建——从家庭教育缺失到社会适应障碍,从逆境生存训练到价值观重建,这个诞生于农耕文明时期的童话,恰似一面跨越时空的镜子,映照出当代教育面临的本质挑战。

残缺的童年:教育起点的失衡 故事开篇即呈现典型的教育场景错位:汉斯父母在田间劳作时疏于照看,导致孩子被巨人掳走,这个看似荒诞的情节设定,暗合现代教育中的"隐性失职"现象,父母将生存需求置于教育责任之上,儿童在物质满足与精神养育的天平上严重失衡,德国教育心理学家海因茨·科胡特曾指出:"童年期的情感忽视将形成永久性的人格裂隙。"故事中巨人洞穴的幽闭空间,恰似被物质主义异化的现代童年——看似安全的成长环境,实则充斥着情感教育的真空。

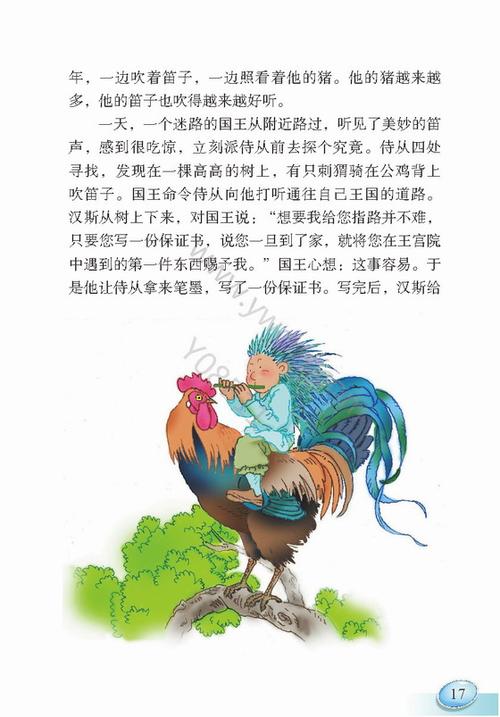

逆境教育学:痛苦的价值重构 在被囚禁的七年里,汉斯经历了现代教育刻意回避的"创伤性成长",巨人强迫其参与高强度劳动(搬运巨木)、承受非理性惩罚(饥饿折磨)、面对生存危机(死亡威胁),这些在当代教育视域中应被彻底消除的"负面因素",却意外锻造出汉斯超常的生存能力,美国教育家保罗·托夫勒在《必要的苦难》中强调:"适度挫折是心智成熟的催化剂。"汉斯在黑暗洞穴中摸索出的生存智慧——观察巨人弱点、偷取钥匙、设计逃生路线——正是危机应对能力的具象化体现,这种在绝境中迸发的创造性思维,恰是标准化教育体系最难培养的核心素养。

象征体系中的教育元素解构 故事中的意象群构成完整的教育隐喻系统:巨人象征权威压制与规则暴力,金项链代表被禁锢的潜能,铁杖暗示纪律约束的双重性,当汉斯用铁杖击碎洞窟岩壁,这个充满张力的场景揭示教育本质——真正的成长始于打破固有认知框架,瑞士心理学家荣格曾分析:"民间故事中的器物往往对应心理原型",汉斯逃离时携带的三件宝物(铁杖、金项链、巨人财富),恰似教育应赋予学生的三种能力:突破桎梏的勇气(铁杖)、自我价值认知(金项链)、资源转化智慧(财富)。

归乡之旅:教育终极价值的追问 汉斯重返人类社会的历程,暗含社会化教育的深层命题,这个已具备超常生存能力的"洞穴居民",面临语言系统重建(与牧羊人对话)、伦理规范适应(归还盗取的财宝)、身份认同转换(从囚徒到英雄)等多重挑战,柏林洪堡大学教育史专家发现,故事结尾处汉斯将部分财富分给穷人的情节,与中世纪行会教育中的"社会责任"课程形成互文——真正的教育成功,不仅在于个人能力提升,更体现为对群体福祉的贡献意识。

现代教育困境的镜像对照 反观当下教育现场,"壮士汉斯"的叙事结构呈现出惊人的现实对应性,过度保护的教养方式制造出"无菌童年",标准化测评体系压抑创造性思维,功利导向扼杀利他精神,日本教育学家佐藤学针对"汉斯现象"指出:"我们正培养着身体自由的洞穴囚徒——拥有明亮教室却心灵幽闭,装备智能设备却思维僵化。"当教育沦为规避风险的生存训练,学生就永远无法获得砸碎认知壁垒的"铁杖"。

重构教育哲学的三种维度 这则古老童话为当代教育转型提供三重启示:建立"有保护的冒险"机制,在可控范围内重现"洞穴困境",培养学生抗逆力;重视非认知技能培养,将危机应对、道德判断等纳入核心课程;构建"利他性成功"评价体系,使社会责任成为教育的重要维度,芬兰教育改革的"森林课堂"实践印证了这种理念——让学生在自然挑战中发展问题解决能力,其设计思路与汉斯的逆境成长路径不谋而合。

寻找新时代的"铁杖" 站在人工智能时代门槛回望,壮士汉斯的故事愈发显现其预言性质,当技术革命不断重塑教育形态,我们更需要思考:什么才是穿越时代的教育永恒性?或许答案就藏在那根击碎岩壁的铁杖中——不是具体的知识技能,而是突破认知边界的勇气、转化困境的智慧,以及永远指向人性光辉的价值追求,这则诞生于篝火旁的古老童话,正以它质朴的叙事提醒着我们:真正的教育,永远是心灵破壁的艺术。