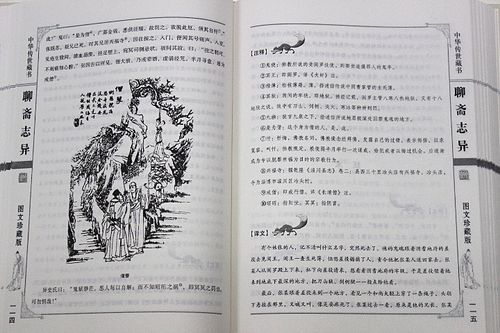

当古典志怪文学叩击生命本质

在《聊斋志异》四百余篇奇幻故事中,《长清僧》以其独特的叙事视角和深刻的生命哲思独树一帜,这个讲述高僧借尸还魂的奇异故事,表面是蒲松龄擅长的志怪叙事,内核却蕴含着对生命本质的终极叩问,在当代教育语境下重读这则17世纪的经典文本,我们不仅能触摸到传统文学的智慧光芒,更能发掘其对于现代生命教育的重要启示——如何在物欲横流的时代守护精神净土,在身份错位中坚持价值信仰。

双重身份下的灵魂修行实验

故事开篇即以震撼的死亡场景拉开帷幕:长清寺住持圆寂时"坐化如生",却在七日后借山东某富豪之躯重生,这个戏剧化的转生设定,实则构建了一个绝妙的人生实验场,当得道高僧的灵魂与纨绔子弟的躯壳相遇,蒲松龄以惊人的想象力探讨了灵魂与肉身的辩证关系。

借尸还魂的长清僧面临三重考验:首先是与新躯体的磨合,原本羸弱的僧人身躯突然变为"丰颐多髯"的壮年肉体;其次是社会身份的剧烈转换,从清贫方丈到坐拥"美婢十数人"的富豪;最深刻的冲突来自价值体系的碰撞,佛门戒律与世俗享乐的正面交锋,这种极端处境恰似现代人常遭遇的生存困境——当外在环境与内在信念产生剧烈冲突时,如何守护精神世界的纯粹性?

破立之间的生命教育启示

面对突如其来的身份转换,长清僧展现出令人震撼的定力,他毅然遣散侍妾,拒食荤腥,每日"趺坐诵经",最终说服众人重建寺院,这个看似超现实的选择,实则是作者对生命本质的深刻诠释:真正的修行不在于外在形式,而是灵魂对初心的坚守。

这种选择给予当代教育三点重要启示:

-

身份认知的超越性教育 故事中"灵魂不灭"的设定打破了传统身份认同的界限,当学生问及"我是谁"的生命命题时,《长清僧》提示我们:真正的自我认知应当超越社会标签,回归精神本质,就像重生后的僧人虽然拥有富豪的躯壳,却能通过持续修行保持本真,这对青少年的身份认同焦虑具有重要启发。

-

欲望管理的实践智慧 面对新躯体本能的欲望冲动,长清僧采取的不是压抑否定,而是以"渐减其欲"的方式实现自我超越,这种渐进式的欲望管理策略,与现代教育提倡的"疏导优于禁止"理念不谋而合,当青少年面对网络成瘾、物质诱惑时,故事中的智慧比简单说教更具说服力。

-

价值坚守的现代意义 在物欲横流的当代社会,长清僧"虽处锦绣,如衣败絮"的定力堪称精神标杆,他拒绝财富享乐的选择,不是对现实的逃避,而是经过深思的价值抉择,这种精神境界对培养青少年的价值判断力具有示范作用,特别是在功利主义盛行的教育环境中,如何守护精神家园的命题更显迫切。

跨时空对话中的教育重构

将《长清僧》置于现代教育视野下,我们能发现传统文本与当代议题的深刻共鸣,故事中"借尸还魂"的奇幻设定,恰似当代青少年在虚拟与现实之间的身份游移;富豪躯壳与僧侣灵魂的冲突,暗合物质文明与精神追求的永恒矛盾,蒲松龄通过志怪叙事揭示的生命真谛,为现代教育提供了三个重构维度:

-

生命教育的灵魂维度 在强调生存技能培养的今天,《长清僧》提醒我们生命教育不能止于生理健康层面,更需要关注精神世界的建构,僧人"虽死犹生"的灵魂修行,诠释了超越物质存在的生命价值。

-

批判性思维的培养范式 故事中众人从质疑到信服的过程,展现了理性思辨的力量,当学生面对网络时代的信息洪流时,这种"不盲从表象,探究本质"的思维训练尤为重要。

-

传统文化资源的现代转化 《长清僧》证明古典文学不是尘封的古董,而是鲜活的教育资源,通过创造性阐释,我们可以让17世纪的智慧照亮当代课堂,实现文化基因的现代传承。

灵魂修行与教育本真的当代共鸣

在这个技术重构认知的时代重读《长清僧》,我们更能体会蒲松龄的深意:真正的教育应当培养"灵魂的定海神针",当AI改变知识获取方式,当元宇宙模糊虚实界限,教育者更需要引导学生建立稳固的价值坐标,就像故事中历经身份巨变仍不改初心的僧人,当代教育的目标应当是培养"任尔东西南北风"的精神定力。

《聊斋志异》的奇幻外衣下,包裹着对人性本质的深刻洞察。《长清僧》以其独特的叙事智慧,为现代教育提供了超越时空的启示录——在快速变迁的时代,唯有守护灵魂的纯粹性,方能在纷繁世相中保持清醒,这不仅是古典文学的当代回响,更是教育本质的永恒追问,当我们的课堂能够培养出面对诱惑"虽千万人吾往矣"的精神品格,便是对这部志怪经典最好的现代诠释。