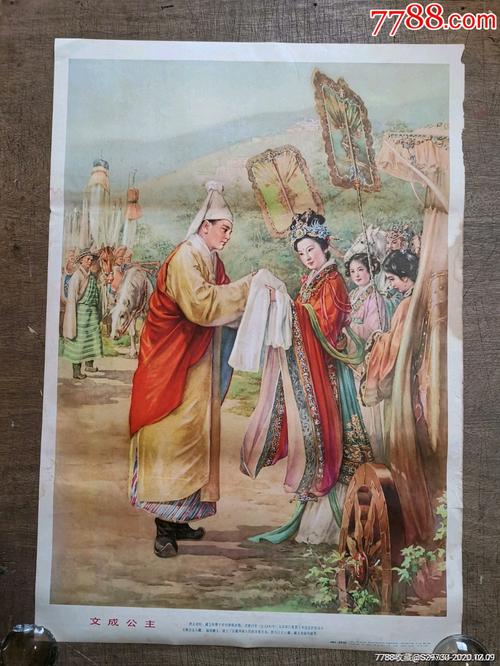

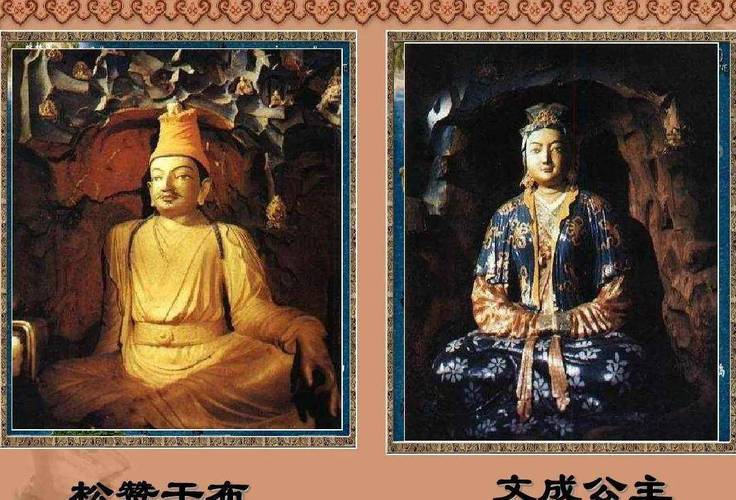

公元641年,一支庞大的送亲队伍自长安启程,穿越陇西走廊,跨越青藏高原,将文成公主送往吐蕃王庭,这场持续三年的和亲之旅,不仅成就了唐蕃"和同为一家"的佳话,更在中华文明史上留下了一则充满智慧的外交范本,松赞干布以"智娶"代替"强取"的政治谋略,文成公主以"教化"替代"征服"的文化担当,共同构建起汉藏文明交融的桥梁,这场跨越时空的文明对话,时至今日仍为现代教育提供着深刻启示。

战略博弈中的教育智慧 松赞干布三遣使臣的求亲历程,展现了古代政治家的教育思维转型,首次求婚遭拒后,吐蕃并未采取武力对抗,而是转向文化认知的深化,据《旧唐书》记载,禄东赞第二次使唐时携带的求亲书,已能熟练运用中原典籍中的礼制规范,这种文化适应策略背后,是吐蕃贵族系统学习中原典章制度的努力。

在著名的"五难婚使"考验中,松赞干布团队展现出惊人的学习能力,面对辨认百匹母马与马驹的难题,禄东赞运用游牧民族的生活智慧;解决丝线穿九曲玉石的考验时,又巧妙借鉴中原工匠技艺,这些应对策略的形成,源于吐蕃使团在长安期间对市井百工的系统观察,这种注重实践观察的学习方式,与当代体验式教育理念不谋而合。

和亲背后的教育投资 文成公主的陪嫁清单堪称古代最完整的"教育物资清单"。《西藏王统记》详细记载了携带的典籍包括农书、医典、历法、工艺等380部,各类工匠5500人,谷物3800驮,这些物资的配置精准对应吐蕃社会发展的痛点:农耕技术的欠缺、医疗体系的空白、历法制度的混乱,这种针对性的知识转移,本质上是一场精心设计的"教育扶贫"工程。

随行工匠群体构成古代最早的技术教育学院,来自中原的酿酒师、陶匠、织工在拉萨河畔建立作坊,通过师徒制将技艺传授给当地学徒,考古发现的吐蕃时期银器,其錾刻工艺明显带有唐代金银器的风格特征,印证了这种技术传承的有效性,这种实践导向的技能传授模式,至今仍是职业教育的重要范式。

文化交融中的教育创新 文成公主入藏后推动的教育改革,创造了独特的文化共生模式,她在逻些(今拉萨)建立译经院,组织汉藏学者共同翻译佛经与儒家典籍,这种双语对照的翻译实践,不仅促进了语言互通,更催生出兼具两种文化特质的阐释体系,现存的《瑜伽师地论》吐蕃译本中,可见大量创造性使用藏语词汇解释汉传佛教概念的现象。

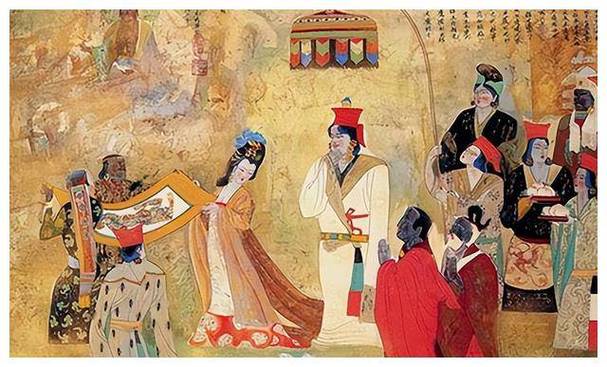

宗教建筑成为立体化的教育载体,大昭寺的建筑形制融合汉式歇山顶与藏式碉楼特点,壁画内容兼有中原绘画的写意与吐蕃艺术的朴拙,这种建筑空间本身就成为文化对话的课堂,不同风格的建筑元素直观展示着文明交融的可能性,当代博物馆教育中的沉浸式体验理念,在此能找到千年之前的原型。

跨文化教育的现代启示 这段历史对当代国际理解教育具有镜鉴意义,文成公主带入吐蕃的并非简单的文化移植,而是经过本土化改造的知识体系,她将中原的二十四节气与吐蕃物候特征结合,创造出适用于高原的农事历法,这种尊重文化主体性的教育理念,正是当前跨文化教育强调的"文化适应性"原则。

教育交流的双向性特征在此过程中尤为凸显,吐蕃派遣贵族子弟入长安国子监学习的同时,也向唐朝输出了高原医学、畜牧技术等独特知识,敦煌文书P.T.1283号记载的《医方杂集》,就包含汉藏医学融合的治疗方案,这种知识互惠的交流模式,为当今国际教育合作提供了历史范本。

教育智慧的历史传承 文成公主教育实践的影响持续千年,15世纪宗喀巴创建格鲁派时,其寺院教育制度明显继承了她创设的双语教学传统,直至近代,拉萨"门孜康"(藏医学院)仍保持着将《四部医典》与《黄帝内经》对照研习的教学方法,这种教育传统的生命力,源自对不同文化价值的兼容并蓄。

在当代青藏铁路沿线,我们仍能看到这种教育智慧的延续,青海藏文化博物院采用数字技术复原文成公主进藏路线,用虚拟现实重现唐代工匠传艺场景;拉萨中小学开展"唐蕃古道"研学项目,让学生重走文化交融之路,这些教育创新,正是古老智慧在数字时代的创造性转化。

回望这场跨越雪域的文化远征,其本质是次成功的教育系统工程,松赞干布以智慧破解文化隔阂,文成公主以教育实现文明共生,共同书写了"远人不服,则修文德以来之"的生动注脚,在全球化遭遇逆流的今天,这段历史提醒我们:真正的文化交流从不是强势输出,而是以教育为舟楫,载着尊重与理解,驶向人类文明的共同彼岸,当我们在博物馆凝视那些鎏金铜像上的唐蕃纹饰,在布达拉宫触摸千年前的木构榫卯,在藏戏中听见中原乐器的余韵,便知教育的力量足以让文明跨越时空,让智慧永续流传。