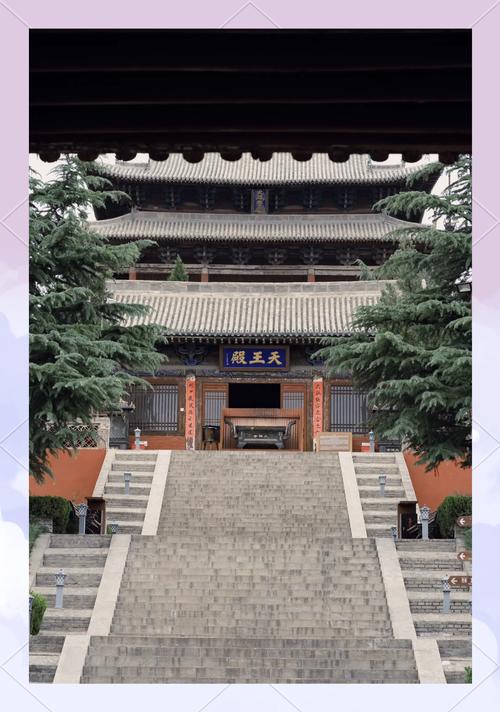

在中国西北的黄土高原腹地,代唐寺静卧于泾水之畔,这座始建于北魏、兴盛于唐代的千年古刹,不仅是佛教文化的重要载体,更在历史长河中扮演着特殊的教育角色,当我们拂去佛像金身的尘埃,穿透晨钟暮鼓的梵音,会发现这座寺院的教育基因早已深深镌刻在每一块碑刻、每一方院落之中。

从讲经堂到藏书楼:寺院教育的物质载体 代唐寺的建筑格局生动诠释了古代寺院教育的空间逻辑,大雄宝殿东侧的"法华院",保存着国内罕见的双层回廊式讲经堂遗址,考古发现显示,这座可容纳三百余人的建筑采用独特的声学设计,穹顶藻井的凹面能将讲经者的声音均匀传递至每个角落,唐代高僧玄照曾在此开设"十问堂",允许听经者随时提问,这种互动式教学方式比欧洲大学的研讨课早出现六个世纪。

寺内藏经阁的建制更显教育智慧,不同于一般寺院将经卷密闭保存的做法,代唐寺独创"三开三闭"制度:每年春分、秋分、冬至三个节气开放经楼,允许士子抄录典籍,现存明代《代唐寺志》记载,万历年间该寺藏有佛经2170卷、儒家经典893卷、医书362卷,甚至包含阿拉伯文手抄本《几何原本》,这种跨学科的知识储备,使其成为丝绸之路上的重要知识枢纽。

僧俗共学的教育实践 代唐寺最独特的教育传统在于打破僧俗界限,唐代宗大历年间(766-779年),住持慧觉法师首创"四时讲会",每年四季邀请儒道学者与寺僧论辩,1073年的《泾州石刻》生动描绘了这样的场景:春日杏花雨中,僧侣、儒生、道士围坐辩经,周边农人商贾亦可驻足旁听,这种开放的教学模式,使佛教义理与世俗学问形成良性互动。

寺院教育更展现出令人惊叹的平民性,考古发现的宋代学童习字陶片上,既有《金刚经》偈语,也有《千字文》片段,印证了代唐寺"蒙馆"兼具文化启蒙与道德教化的双重功能,元代的"医僧"制度更将医学教育纳入寺院体系,现存17部代唐寺传世医方中,有6部明确标注"授之俗家"字样,体现知识传播的公共意识。

科举制度下的特殊教育功能 明清时期,代唐寺的教育功能发生显著转型,随着科举制度完善,寺院成为落第士子的精神港湾与进修场所,正德年间举人王廷相在《西行记》中写道:"代唐寺中,每见青衫士子借宿僧房,晨起则诵经习文两不相碍。"寺内现存的214方科举题名碑,记录着从成化到光绪年间237位在此温书后中举的学子姓名。

更具创新性的是寺院创立的"经义互证"学习法,僧人们将佛教因明学(逻辑学)与儒家经义结合,帮助学子训练论辩思维,乾隆年间的状元秦大士曾坦言:"代唐三月,胜读十年",其殿试策论中展现的严密逻辑,正得益于这种独特训练。

近代教育转型中的桥梁作用 1905年科举废除后,代唐寺主动适应时代变革,智圆法师将藏经阁改建为"新学书库",引入上海广学会出版的西方译著,1912年成立的"代唐义学",既教授《四书》也开设算术、地理课程,这种"旧瓶新酒"的办学模式,为西北地区新旧教育过渡提供了宝贵经验。

抗战时期,寺院教育展现出新的生命力,1938年,代唐寺收容200余名流亡学生,僧人们腾出禅房作教室,用佛经抄本的背面印刷教材,这段特殊历史催生出独特的"战时教育体系":晨钟为上课铃,武僧教授防身术,禅修课训练专注力,这种将传统修行与现代教育结合的模式,至今仍值得研究。

当代教育启示与文化传承 如今漫步代唐寺,仍能感受到深沉的教育脉动,寺院修复过程中刻意保留的"教育痕迹"——讲经堂遗址上的互动展示、藏经阁内的古籍修复体验课、碑林中的拓片实践教学,都在诉说着教育传统的当代转化,每年举办的"丝路文化研学营",将佛学、历史、建筑、艺术等学科融会贯通,延续着千年来的跨学科教育理念。

更值得关注的是代唐寺教育模式的现代启示:其"场所教育"理念暗合建构主义学习理论,开放包容的知识态度呼应终身教育思潮,僧俗共学的传统预示社区教育发展方向,当我们重新审视这座古刹,看到的不仅是飞檐斗拱的历史遗存,更是一部鲜活的教育发展史。

代唐寺的瓦当上,工匠巧妙地将"卍"字纹与竹简图案交织,这个细节或许正是对其教育本质的最佳隐喻——在出世与入世之间,在传统与现代之际,教育始终是文明传承的真正纽带,从讲经台的晨露到研学营的朝阳,这座穿越千年的教育殿堂,仍在书写着属于这个时代的教育诗篇。

(全文共1397字)