在儿童成长过程中,“尿床”是许多家庭难以避免的议题,当我们将视角投向自然界,一只因尿床而羞愧的小猴形象,或许能引发更深层的教育思考,动物行为学家曾观察到,幼年灵长类动物在群体生活中也会因“失误行为”产生焦虑,而成年个体的反应直接影响幼崽的后续行为模式,这一现象映射到人类社会中,恰如家长面对孩子尿床时的态度与处理方式——它不仅是生理问题,更是一场关于儿童心理发展、家庭教育智慧的考验。

尿床背后的科学认知:生理与心理的双重逻辑

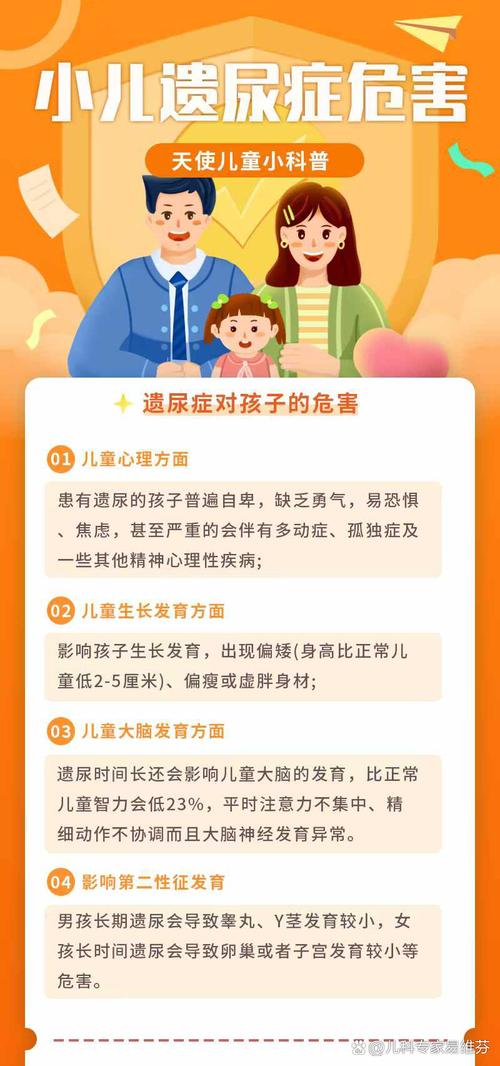

尿床(医学称“遗尿症”)在5岁以下儿童中普遍存在,根据美国儿科学会数据,约15%的5岁儿童存在夜间尿床现象,其中约1%-2%会延续至青春期,多数家长对此缺乏科学认知,将尿床简单归因为“贪玩”“懒惰”甚至“故意捣乱”,这种误判往往导致教育方式偏离正轨。

从生理层面看,儿童控尿能力的发展遵循明确规律:

- 膀胱容量与神经发育不匹配:幼儿膀胱容量有限,夜间抗利尿激素分泌不足,容易在深睡中无法感知尿意。

- 遗传因素占比显著:父母一方有遗尿史,子女患病概率达44%;若双方均有,概率升至77%(《欧洲儿科杂志》2019年研究)。

心理层面则更为复杂:

- 焦虑传递效应:当家长因尿床表现出愤怒或失望时,孩子可能将排泄行为与负面情绪绑定,形成“恐惧-失控”的恶性循环。

- 自我认同危机:7岁以上儿童已具备羞耻感认知,频繁尿床易引发“我不如别人”的自卑心理,影响社交与学习表现。

传统教育误区:当“纠正”变成“伤害”

在“小猴尿床”的隐喻中,若猴群首领对幼崽的失误报以撕咬驱赶,幼猴可能产生长期行为退缩,类似场景在人类家庭中屡见不鲜:

误区1:惩罚性干预

- 案例:5岁男孩因连续尿床被罚站阳台,父亲称“让他长记性”,结果孩子开始抗拒入睡。

- 解析:惩罚会激活大脑杏仁核(恐惧中枢),使孩子将“床”与“危险”关联,反而加剧夜间紧张情绪。

误区2:过度关注与比较

- 现象:家长每日追问“昨晚尿床了吗”,或当众提及“隔壁小明早就不尿床了”。

- 后果:儿童接收隐性暗示——“尿床=失败”,可能触发逃避行为(如拒绝喝水、隐瞒尿床事实)。

误区3:错误归因训练

- 典型做法:夜间频繁叫醒孩子排尿,试图“建立生物钟”。

- 科学反驳:人为打断深度睡眠影响生长激素分泌,且可能干扰自主控尿能力形成。

构建支持性成长环境:三步科学应对法

借鉴发展心理学中的“脚手架理论”,家长应成为孩子能力发展的“支撑者”而非“审判者”,以下框架经临床验证可降低75%的长期遗尿风险(《儿童健康护理》2020年指南):

第一步:去污名化沟通

- 用“身体还在学习”替代“你怎么又尿床”:

- 低龄儿童:“膀胱小超人正在练习憋尿魔法,我们给它加油好吗?”

- 学龄儿童:“科学家发现很多小朋友的膀胱晚上‘睡得太香’,我们可以一起训练它值班。”

第二步:生理调节策略

- 阶梯式饮水量控制:

白天规律饮水(每小时100ml),傍晚5点后减半,睡前2小时禁水。

- 膀胱扩张训练:

排尿时鼓励孩子倒数10秒再释放,逐步延长等待时间。

- 觉醒反射建立:

使用尿湿报警器(非震动型),通过铃声关联尿意与觉醒反应。

第三步:正向激励系统

- “干燥夜”奖励阶梯:

- 连续3天无尿床:兑换睡前故事延长时间

- 连续7天:获得“控尿小卫士”勋章

- 持续1个月:举办家庭庆祝仪式(强调努力而非结果)

特殊案例解析:当尿床成为心理信号

6岁女孩朵朵在父母离婚后出现尿床复发,伴随咬指甲行为,儿童心理师发现其通过“退行”寻求安全感,此类案例提示:

警示信号(需专业介入):

- 已具备半年以上控尿能力后突然复发

- 伴随情绪低落、攻击性行为或社交回避

- 家族无遗尿史却持续至8岁以上

家庭疗愈方案:

- 情感容器法:每天15分钟“专属对话时间”,允许孩子表达任何感受。

- 象征性游戏:用玩偶演绎“小猴尿床”故事,引导孩子说出玩偶的“困难”。

- 协同医疗介入:在医生指导下短期使用去氨加压素,同步进行沙盘治疗。

跨文化启示:从“戒尿布”到“终身自信”

法国育儿研究显示,晚间穿尿不湿至5岁的儿童,其尿床持续时间反而短于被强制戒断尿布的群体,这颠覆了“早训练就是优等生”的固有认知,揭示出关键教育逻辑:

“允许脆弱”比“强求完美”更能培养心理韧性,当孩子感知到“犯错是被接纳的”,才能积蓄勇气突破成长瓶颈,就像那只尿床的小猴,如果族群给予舔舐安慰而非孤立,它终将在包容中成长为果敢的领头猴。

尿床终将随着成长消失,但处理过程中传递的教育价值观却烙印终生,当我们用科学破除焦虑,用共情替代责难,那些曾经“湿漉漉的夜晚”,终将化作孩子心中温暖的力量——他们记住的不是父母的失望,而是黑暗中那个轻声说“没关系,我们慢慢来”的坚定身影。