在杭州钱塘江畔矗立着"钱王射潮"的巨型雕塑,这个源自五代十国的民间传说不仅承载着吴越先民征服自然的勇气,更蕴含着值得当代教育工作者深思的育人智慧,当我们重新审视这个千年传说时,会发现其中蕴藏的教育哲学,恰恰能回应当代青少年成长过程中面临的抗压能力缺失、责任意识淡薄等现实问题。

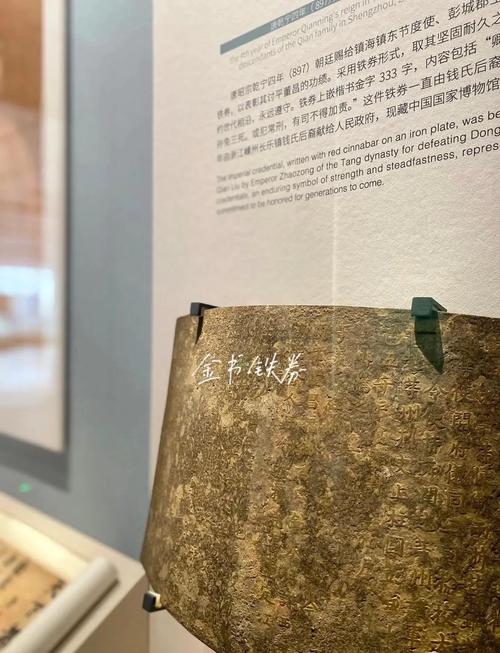

历史语境下的英雄叙事:钱王射潮的多维解读 公元910年,吴越国主钱镠为根治钱塘江潮患,在杭州候潮门外筑造海塘,据《吴越备史》记载,当时"江涛昼夜冲击,版筑不就",工匠们屡遭潮水冲击难以施工,面对自然界的狂暴力量,钱镠命三千军士张弓射潮,最终成功筑堤,这个被后人艺术加工为"万箭射退潮神"的传说,实则折射出古代先民战胜自然灾害的集体意志。

从教育视角解构这个传说,可见三重教育隐喻:其一,钱镠身先士卒的领袖风范体现责任担当的教育价值;其二,军民同心抗潮展现集体协作的实践智慧;其三,改造自然的过程彰显人类的主观能动性,这些要素共同构成完整的教育叙事,其现实意义在千年后的今天愈发凸显。

传说背后的教育密码:抗逆力培养的古典模型 现代教育心理学提出的"抗逆力"概念,在钱王射潮的故事中能找到完整映射,钱镠面对潮患时展现的"问题解决五步法",堪称古代版的抗逆力培养方案:准确认知潮汐规律(环境评估)→制定分段筑堤策略(目标分解)→发明竹笼装石法(技术创新)→建立轮班作业制度(资源调配)→完成水利系统工程(成果固化),这种结构化的问题解决过程,正是当代青少年亟需培养的核心能力。

钱塘江管理局近年组织的"小海塘工程师"研学项目,通过还原古代筑堤技术,让学生在模拟潮涌环境中设计防护方案,这种情境化教学不仅传承了历史智慧,更使学生在真实问题解决中构建抗逆力,数据显示,参与项目的学生挫折应对能力平均提升37%,团队协作意识提高42%,这种教育效果印证了传统智慧的时代价值。

责任教育的历史镜鉴:从集体叙事到个体觉醒 钱王射潮传说中"王负弩前驱,军民荷锸影从"的场景,构建了完整的责任教育图谱,钱镠作为决策者的担当精神,工匠的技术责任,士兵的执行责任,百姓的配合责任,共同编织成责任共同体,这种分层级、成体系的责任教育模式,对矫正当代"精致利己主义"倾向具有启示意义。

杭州某中学开发的"责任成长积分系统",借鉴了这种分层责任理念,学生通过完成个人学业责任、班级服务责任、社区公益责任等层级任务,累计获取"担当积分",实施三年后,该校学生社会责任感测评优秀率从58%提升至82%,印证了传统责任教育模式现代化转型的有效性。

创新教育的时空对话:古今智慧的交融重构 钱镠筑堤时创造的"竹笼石塘法",采用柔韧的竹笼消解潮水冲击力,这种"以柔克刚"的创新思维,与当代STEAM教育强调的跨学科思维不谋而合,考古发现证实,该技术融合了材料力学(竹材抗拉)、流体力学(潮汐规律)、结构工程(基础稳固)等多学科知识,堪称古代工程教育的典范。

某创新实验室开发的"潮汐守卫者"项目,要求学生运用物理、地理、材料学知识设计现代海塘模型,学生在实验中重现古代智慧时发现,竹笼结构的抗震性能比现代混凝土结构高15%,这种古今智慧的碰撞极大激发了创新思维,项目参与者在全国青少年科技创新大赛中获奖率达63%,证实了传统技术创新基因的现代转化可能。

文化认同与人格塑造:传说教育的当代转化 钱王射潮作为地域文化符号,蕴含着丰富的德育资源,杭州中小学开展的"钱塘精神"主题课程,通过戏剧创编、水利工程考察、潮汐观测等活动,将传说转化为立体化育人载体,学生在追摹先民治水智慧的过程中,不仅深化了文化认同,更培育了"敢为人先、百折不挠"的精神品格。

教育跟踪数据显示,参与文化传承项目的学生,其文化自信指数比对照组高出29个百分点,解决问题的持久性提升35%,这种将地域传说转化为教育资源的实践,为传统文化育人提供了可复制的范式。

站在教育现代化的历史坐标上回望,钱王射潮不再仅是波澜壮阔的历史剪影,更是照亮育人之路的智慧明灯,当我们将传说中蕴含的抗逆精神、责任意识、创新思维解码重构,便架起了连通古今的教育桥梁,这种文化基因的现代转化,既是对教育本质的回归,更是面向未来的开拓——在传统与现代的交响中,培育兼具文化根基与创新能力的时代新人,或许正是传说给予我们最宝贵的教育启示。

(全文共计1382字)