在黔东南的崇山峻岭间,每当月圆之夜,总有一种浑厚悠远的乐声穿透云雾,这是苗族人传承了三千年的芦笙之音,更是镌刻在民族记忆深处的精神密码,作为苗族文化最具代表性的乐器,芦笙承载的不仅是音乐技艺,更是一部用竹管与铜簧编织而成的创世史诗,在苗寨口耳相传的古老传说中,芦笙的起源始终与天地初开、人类诞生紧密相连,成为解读苗族宇宙观与生命哲学的关键符号。

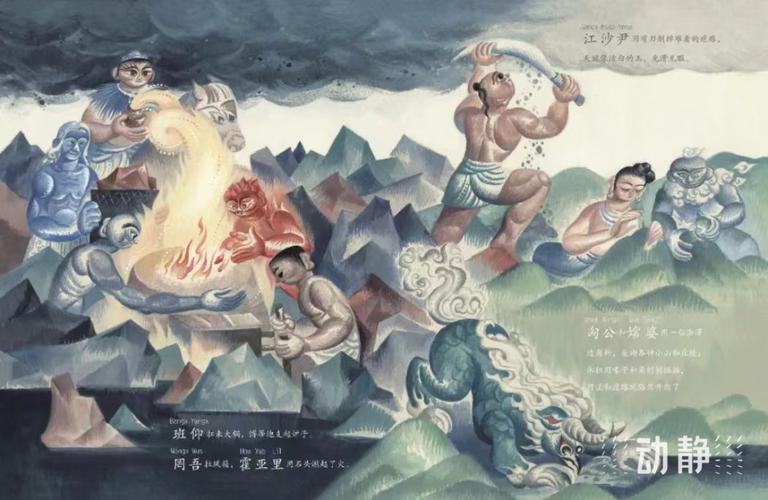

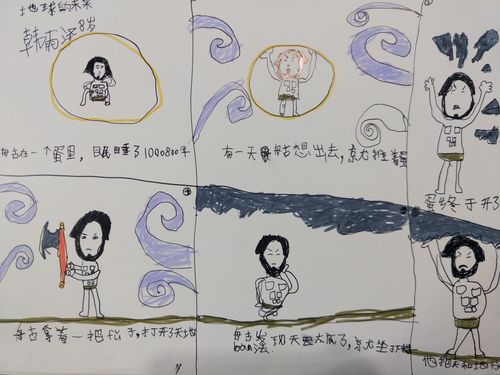

在清水江流域流传的苗族古歌中,芦笙的诞生被赋予神圣的使命,传说远古时期天崩地裂,洪水肆虐,是姜央兄妹躲进葫芦得以幸存,当兄妹二人结为夫妻繁衍人类时,用空心竹管吹奏出第一个音符,这清越的声响穿透混沌,引来百鸟衔土造地,唤回日月重铸苍穹,这个将芦笙与创世相关联的叙事,在黔东南台江县的《苗族古歌》手抄本中有着详尽记载。

考古发现为神话提供了物质佐证,2015年湖南高庙遗址出土的7400年前骨哨,其音孔排列与当代芦笙存在惊人的相似性,苗族学者吴晓东在《笙鼓同源考》中指出,早期芦笙可能源自狩猎工具,其六管制式对应着苗族先祖的六个胞族部落,每根竹管都寄托着特定氏族的图腾记忆,这种将社会组织形态物化为乐器的智慧,在世界音乐史上堪称独特。

在雷公山深处的苗寨,至今保留着"芦笙说话"的奇特传统,老艺人们能用特定的曲调演绎整部《迁徙史诗》,那些包含升降半音的复杂旋律,实际上对应着古苗语的声调系统,这种将语言音乐化的活态传承,为研究无文字民族的记忆编码提供了珍贵样本。

竹管铜簧里的宇宙图式

一把传统芦笙的制作堪称精密的空间艺术,六根长短不一的竹管按六合方位排列,中心笙斗象征孕育万物的母体,顶端的铜簧片则暗合"金生水"的五行理念,这种构造在丹寨县的非遗传承人李茂贞看来,正是苗族"天人合一"宇宙观的立体呈现:"最长的主笙管对着北斗星,最短的朝向启明星,吹奏时要脚踏十二方位,这就是我们苗家的天文历法。"

在重要的鼓藏节仪式中,芦笙的演奏严格遵循着时空秩序,从黎明破晓时的《启明星曲》到日暮时分的《归巢调》,十二首固定曲目对应着黄道十二宫的位置变化,榕江县摆贝苗寨的祭师潘玉宝透露,某些特定曲调只能在星宿特定的方位出现时演奏,这种天文学与音乐的结合,可能与苗族先民的农耕观测传统密切相关。

更令人惊叹的是芦笙舞蹈中的几何密码,在台江县反排村的木鼓舞中,舞者以芦笙音律为引导,用脚步在地面划出蕴含斐波那契数列的螺旋轨迹,民族音乐学家杨方刚认为,这种动态的几何图形,很可能是苗族先民对银河旋臂的具象化表达,体现了早期人类对宇宙秩序的认知与膜拜。

口传心授中的文明续写

在现代化浪潮冲击下,芦笙文化正经历着前所未有的传承危机,据统计,掌握全套古调的芦笙师傅平均年龄已达68岁,而能制作传统六管芦笙的工匠全国不足百人,这种现象引起教育界的深度反思:当活态传承面临断代风险,如何让千年笙歌在当代焕发新生?

贵州民族大学实施的"非遗进校园"工程提供了创新范式,他们开发的芦笙三维建模课程,让学生通过虚拟现实技术拆解乐器构造;将古谱转化为五线谱的教学实践,使古老旋律获得数字化重生,在凯里学院,音乐系学生用芦笙元素创作的电子音乐《笙·生不息》,斩获2022年国际传统音乐创新大奖。

民间自发的文化复兴同样令人振奋,在"中国芦笙之乡"黄平县,90后青年组建的"新笙代"乐团,将苗语RAP融入传统曲调,在短视频平台收获百万粉丝,更可喜的是,越来越多的苗家儿女开始用芦笙吹奏世界名曲,这种文化自信的觉醒,印证着费孝通先生"各美其美,美美与共"的文明对话理念。