教育场域中的时间哲学与生命回响

清晨七点四十分,某重点中学的青铜钟准时敲响,廊下的学生收起晨读课本,走廊里急促的脚步声与钟声的余韵交织,这座铸造于1952年的校钟,表面斑驳的铜绿记载着七十载春秋,其声波穿透教学楼红砖墙体的瞬间,构成了一代代师生共同的生命节拍。

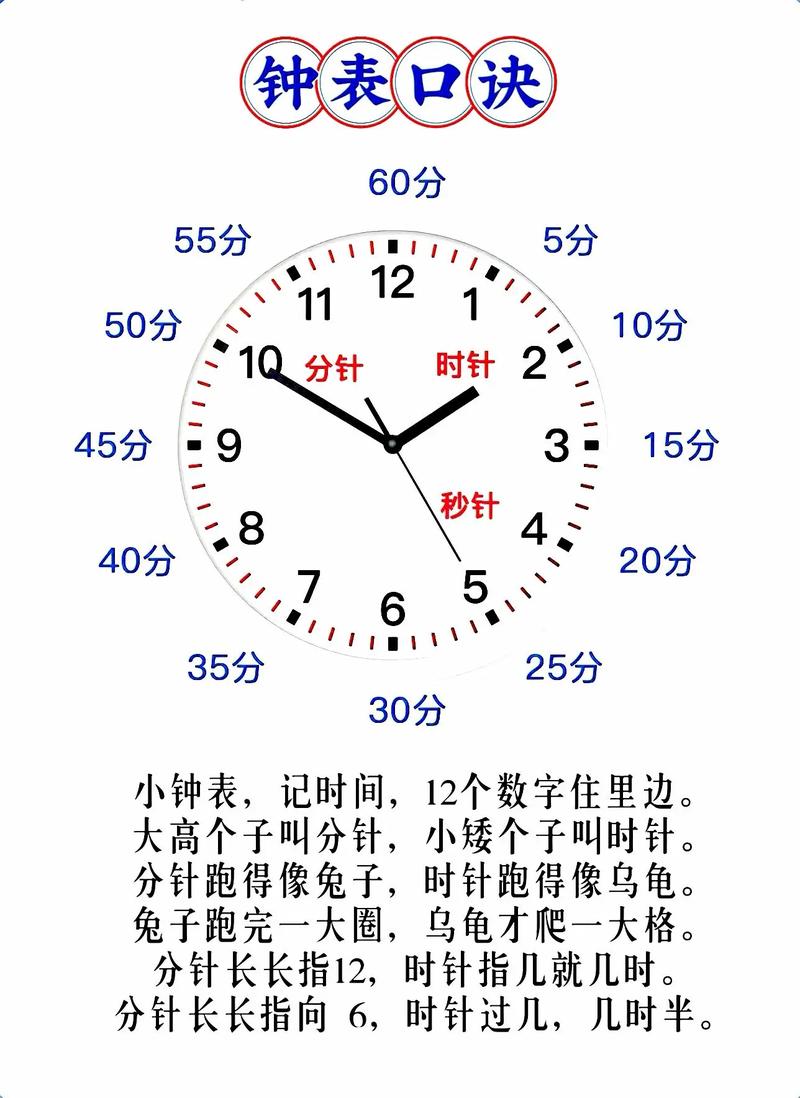

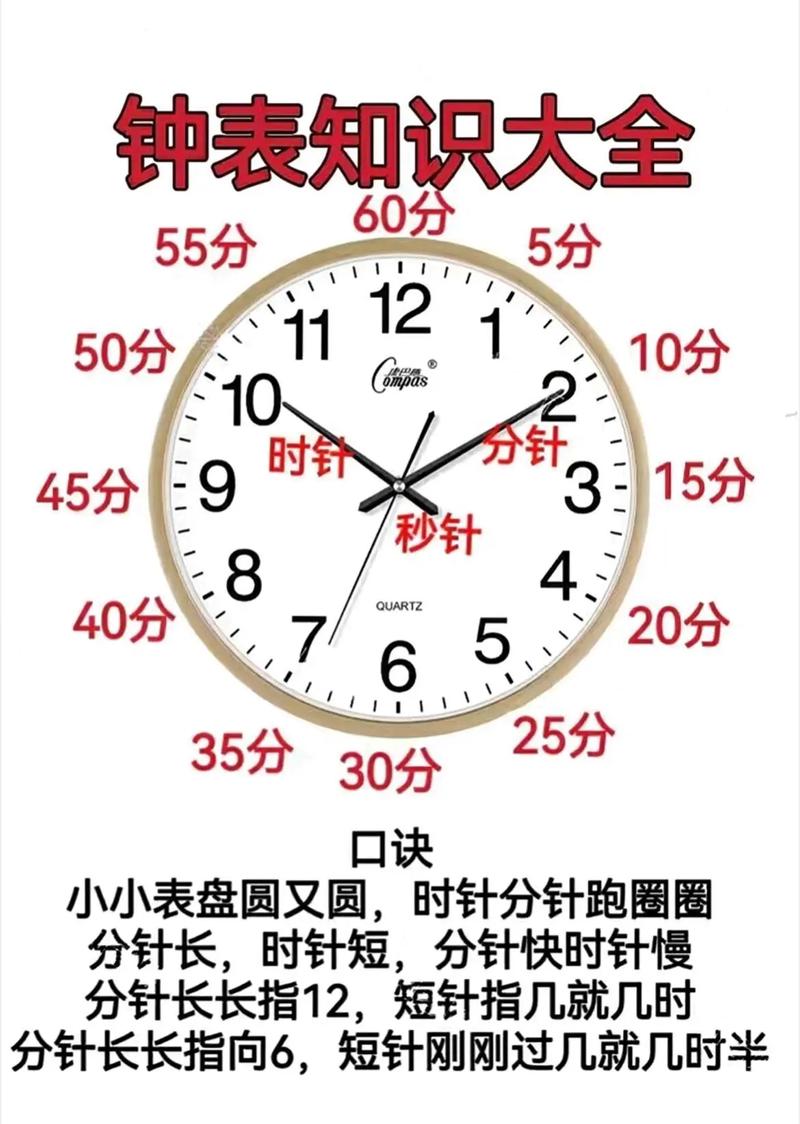

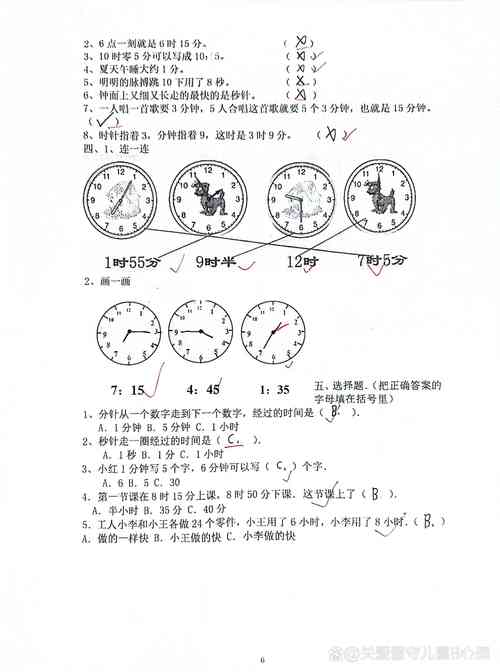

在教育场域中,钟声是最原始的时间计量装置,人类最早的教育场所——古希腊学园与东方书院,均以日晷投影或铜壶滴漏配合钟磬之声规范教学节奏,北宋白鹿洞书院《学规》记载:"晨钟初鸣,诸生盥洗;再鸣,执经问难;三鸣,始授新课。"这种将自然时间转化为教育时间的智慧,在当代演变为精准到秒的电子铃系统,但其本质始终未变:通过声音符号建立集体时间秩序。

心理学实验表明,稳定的时间提示能增强学习场域的安全感,日本京都大学2018年的研究数据显示,保留传统钟声的学校,学生迟到率比使用电子铃声的学校低37%,当钟摆的物理振动转化为听觉信号,它超越了单纯的时间提醒功能,成为塑造教育仪式感的关键介质,那些在钟声里匆忙系上红领巾的小学生,或在晚自习钟响后仍伏案疾书的高中生,都在声音的震颤中完成着对教育时空的确认。

钟鼎之声:文明传承的隐性载体

清华学堂旧址的铜钟曾在1937年秋沉默,为躲避战火,师生们将其深埋于图书馆地下,直至1946年复校时重见天日,当裹着泥土的钟锤再次撞击钟壁,混着铁锈味的声波里震颤着一个民族教育火种不灭的信念,这种跨越时空的声学记忆,使得钟声超越了物质存在,升华为精神图腾。

在世界教育史中,钟声始终与重大历史时刻共振,巴黎大学索邦钟楼在1789年敲响的警钟,既宣告封建教育制度的终结,也开启了现代大学自治的先声;南非开普敦大学的自由之钟,每遇种族隔离政策废除纪念日便长鸣不息,这些青铜铸造的发声体,实则是文明进程的见证者与参与者。

声音考古学研究发现,不同地域的校钟具有独特的声纹特征,英国伊顿公学的钟声频率稳定在512Hz,与中国岳麓书院的487Hz形成微妙差异,这种声学密码暗合着东西方教育理念的分野——前者强调精确与效率,后者追求天人合一的和谐,当留学生在异国校园听到似曾相识的钟声频率时,往往会产生跨文化的认知共鸣。

生命节律:钟声震颤中的教育诗学

某乡村小学的支教教师曾记录过动人场景:当停电导致电子铃失效,老校工用铁锤敲击悬挂的钢轨代替钟声,孩子们说这种略带沙哑的"钢轨钟声"比电子铃"更有温度",这个质朴的案例揭示出教育活动中不可替代的"人的温度"——机械计时可以精准到毫秒,但只有融合人文关怀的时间符号才能触动心灵。

教育哲学家怀特海在《教育的目的》中强调:"教育的节奏应该符合生命成长的韵律。"北京某实验学校尝试将课程时长设置为40分钟、60分钟不等的"弹性钟声",依据学科特性与学生注意力曲线调整教学单元,这种改革取得显著成效:学生课堂参与度提升28%,知识留存率增加19%,当钟声不再机械切割时间,而是呼应思维流动的节奏,教育便显露出本应有的生命质感。

在脑科学层面,钟声的震颤频率与人类α脑波(8-12Hz)存在天然契合,东京大学研究团队发现,恰当间隔的钟声能诱导出最佳学习状态:当声波振动间隔与注意力集中周期(约25分钟)同步时,学生的工作记忆容量可提升15%,这为"钟声—注意力—学习效能"的三角关系提供了科学注脚。

静默与回响:数字时代的教育钟摆困境

深圳某中学的智慧校园系统引发争议:通过智能手环震动代替传统钟声,实现"个性化时间管理",但实施三个月后,教务主任无奈表示:"失去了统一的钟声,学生反而陷入时间认知混乱。"这个典型案例折射出现代教育的悖论:在技术赋能追求效率最大化的同时,集体性的时间共识正在消解。

教育技术学家克里斯·戴德(Chris Dede)指出:"虚拟学习空间需要创造新的时间仪式。"慕课平台Coursera尝试在在线课程中嵌入"数字钟声",当累计学习时间达到预设目标时,系统会生成由巴赫平均律改编的电子音效,这种创新虽未完全复现实体钟声的震撼力,却为构建数字教育的时间秩序提供了新思路。

在过度碎片化的当代,重估钟声价值具有特殊意义,香港培正中学的"钟声疗愈课程"颇具启示:每月最后周五的黄昏,全校师生齐聚操场,聆听十五分钟由编钟演奏的古典乐曲,教育人类学的跟踪研究显示,持续参与该项目的学生,其时间感知敏感度提升41%,集体归属感增强33%,这证明传统声学符号仍具有不可替代的教育功能。

重构教育的声学记忆

当某位校友二十年后重返母校,偶然听见熟悉的钟声,那些沉睡的课堂记忆突然苏醒——这是钟声作为教育图腾的魔力,在人工智能重塑教育形态的今天,我们需要思考:如何在数字洪流中保留这种震颤心灵的声学记忆?答案或许藏在北京景山学校的新尝试中:他们将历代校钟的声纹数据转化为区块链数字资产,同时铸造实体钟群组成"时间回廊"。

教育的本质是生命与生命的共鸣,而钟声正是这种共鸣的物质载体,它既是用青铜铸造的时间计量器,更是用文化基因编码的精神共鸣箱,当教育工作者在规划智慧校园时,或许应该为传统钟声保留一席之地——因为那悠长的震颤里,跳动着教育的初心与文明的脉搏。