上古迷雾中的姓氏之谜 在中华文明起源的研究中,黄帝作为人文初祖的地位无可争议,然而关于这位华夏共祖的姓氏问题,却在历史长河中形成了一团迷雾,司马迁在《史记·五帝本纪》开篇即言:"黄帝者,少典之子,姓公孙,名曰轩辕。"但唐代司马贞《史记索隐》又注:"黄帝本姓公孙,长居姬水,因改姓姬。"至于"轩辕"二字,在《国语·晋语》中又有"黄帝以姬水成,炎帝以姜水成"的记载,这种看似矛盾的记载,实则蕴含着中华姓氏制度演变的重要密码。

先秦文献中的多重记载

-

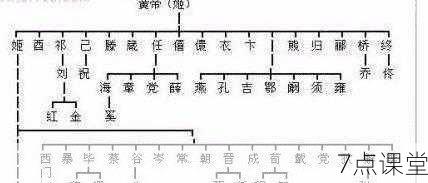

《国语》系统的记载 春秋时期史书《国语》明确记载:"黄帝之子二十五宗,其得姓者十四人,为十二姓。"这段记载透露出两个重要信息:其一,黄帝时代已存在明确的姓氏制度;其二,黄帝后裔的姓氏呈现多元化特征,值得注意的是,这里提到的十二姓中并未直接出现"姬"姓,反而有己、酉、祁等罕见古姓。

-

汉代文献的补充 东汉班固《白虎通义》提出:"黄帝有天下,号曰有熊。"这为"轩辕氏"的称谓提供了新解,古代学者皇甫谧在《帝王世纪》中则系统整理出:"黄帝生于寿丘,长于姬水,因以为姓,居轩辕之丘,因以为名。"这种解释试图调和不同文献的矛盾,将"姬"作为姓氏,"轩辕"作为氏称。

姓氏制度的演变轨迹

-

上古姓与氏的分离 在先秦时期,姓与氏具有严格区分,姓源于母系氏族社会,标志着血缘根源;氏则来自父系社会的封地、官职或功业,按照这个制度,"姬"应为黄帝的姓,而"轩辕"则是其氏族称号,考古发现显示,西周青铜器铭文中"姬"姓多与周王室关联,这与《史记》载周人自认黄帝后裔的记载相契合。

-

战国时期的姓氏合流 随着宗法制度瓦解,秦汉之际姓氏逐渐混同,这种变化导致后人常将上古时期的姓、氏混为一谈,东汉王符在《潜夫论》中已出现"黄帝轩辕氏,姬姓"的表述,正是这种合流趋势的体现,在黄帝所处的原始氏族社会末期,尚未形成后世严整的姓氏体系。

考古发现提供的佐证

-

西周金文中的姬姓传承 1976年陕西扶风出土的西周墙盘铭文,记载了周王室自述"皇祖黄帝"的内容,结合甲骨文中"姬"姓与周人祭祀的关联,可以确认周人将黄帝视为姬姓始祖的传承,这为"黄帝姓姬"的说法提供了实物证据。

-

仰韶文化的时空印证 现代考古显示,黄帝传说核心区域与仰韶文化庙底沟类型的分布高度重合,该文化(约前4000-前3000年)正处在母系社会向父系社会过渡阶段,与传说中黄帝时代的社会形态相符,这种时空对应关系,为研究早期姓氏制度提供了人类学参照。

学术争议的焦点解析

-

姓氏起源的时间之争 王国维在《殷周制度论》中提出,严格意义上的姓氏制度形成于周代,若此说成立,则黄帝"姓姬"的记载当属后世追述,但近年山西陶寺遗址出土的朱书扁壶上"文邑"二字,暗示早于夏代已有文字记事系统,使得黄帝时代存在原始姓氏的可能性增大。

-

氏族称号的演变过程 李学勤教授在《中国古代文明研究》中指出,"轩辕"最初应为图腾称谓,古代战车部件"轩"和"辕"的组合,可能源于黄帝部落的战车发明,这种以技术特征为氏族称号的现象,在良渚文化的"有虞氏"、红山文化的"有熊氏"中皆有类似表现。

文化记忆中的符号重构

-

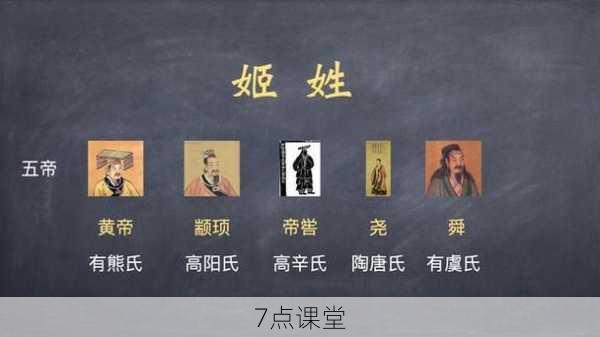

民族认同的建构需要 从周人确立黄帝为始祖,到秦汉时期形成系统的五帝谱系,黄帝姓氏的确定始终与政权合法性建构相关,司马迁将黄帝列为《五帝本纪》之首,实则完成了华夏民族的文化认祖工程,在这个过程中,具体姓氏的考辨已让位于文化象征的塑造。

-

民间传说中的多元演绎 在河南新郑黄帝故里传说中,保留了"有熊氏"的丰富记忆;而陕西黄帝陵祭祀传统则强调"姬水之阳"的地理特征,这种地域文化差异,恰是上古氏族分支迁徙的历史投影,为姓氏研究提供了人类学视角的补充。

当我们穿越三千年文献迷雾,黄帝的姓氏之谜已超越简单的名号考辨,成为解读中华文明起源的重要锁钥。"姬"姓承载着血缘传承的密码,"轩辕"氏铭刻着文明创造的记忆,二者共同构成了华夏民族的精神基因,在当代语境下,这种考辨的价值不在于确定某个标准答案,而在于理解先民如何通过姓氏制度构建文化认同,正如钱穆先生所言:"古史辨伪,当以温情与敬意对待。"唯有秉持这种态度,我们才能在姓氏源流的考辨中,触摸到文明传承的真实温度。