在中国古典文学的璀璨星河中,李清照的名字始终闪烁着独特的光芒,这位被后世誉为"千古第一才女"的宋代词人,其生平事迹与文学成就引发了持续九百余年的讨论,近年来,随着网络文化的兴起,一个看似荒诞却值得深究的问题浮出水面——李清照是否真实存在于历史长河之中?本文将从文献学、史学考证、文学演变及文化心理四个维度展开论证,还原一个真实立体的李清照形象。

历史文献中的李清照踪迹 要验证历史人物的真实性,最直接的证据莫过于同时代的历史记载,北宋元符三年(1100年)的《历城县志》中明确记载:"李格非之女清照,工诗文,有《漱玉集》传世。"李格非作为苏门后四学士之一,其生平在《宋史·李格非传》中有明确记载,文中特别提及"女清照,能文辞",这是正史对李清照的最早记录。

南宋洪迈的《容斋随笔》详细记载了李清照与赵明诚夫妇"每获一书,即共同勘校,整集签题"的金石收藏轶事,同时代文人朱彧在《萍洲可谈》中记载了李清照改嫁张汝舟的诉讼案,这与李清照本人所作《投翰林学士綦崇礼启》形成互证,元代脱脱主持编纂的《宋史》虽未单独为李清照立传,但在《艺文志》中著录了《易安居士文集》七卷,足见其历史存在性。

质疑声浪的文化心理溯源 近年兴起的"虚构说"主要基于三个认知偏差:其一,现代人对古代女性地位的刻板认知,难以想象宋代能出现如此杰出的女性文人;其二,李清照作品风格的多样性(既有婉约的"寻寻觅觅",又有豪放的"生当作人杰")引发人格真实性的怀疑;其三,明清戏曲小说对李清照形象的文学加工,导致历史真实与艺术虚构的混淆。

这种质疑实际上反映了当代受众的历史认知困境,以《红楼梦》研究中的"索隐派"为参照,过度解读文学创作与历史真实的关系,往往会导致对历史人物的误读,值得注意的是,类似争议也出现在西方对莎士比亚真实性的讨论中,这本质上是对"天才叙事"的本能怀疑。

文物实证与时空坐标的重建 2013年济南历城区发现的金石学家赵明诚墓志铭,明确记载"妻李氏,清照",这方出土文物为李清照的历史存在提供了考古学证据,墓志铭中"李氏善属文,尤工于词"的记载,与文献记录形成双重印证。

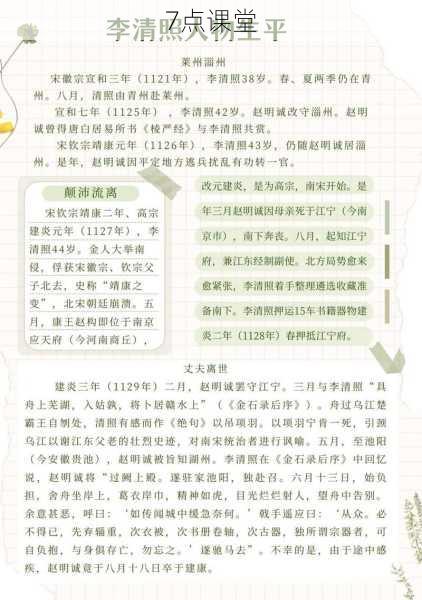

李清照的生平轨迹更是留下了清晰的历史坐标:元丰七年(1084年)生于齐州章丘,建中靖国元年(1101年)嫁赵明诚,靖康之变后南渡,绍兴二十五年(1155年)卒于临安,这些时间节点与宋代重大历史事件完全吻合,其人生轨迹的时空合理性经得起推敲。

文学传承的谱系考证 从文学接受史的角度考察,李清照作品的传播链条清晰可循,南宋曾慥《乐府雅词》收录李清照词23首,赵彦卫《云麓漫钞》载有其诗全文,这些选本比作者年代晚不过百年,具有较高可信度,明代毛晋刊刻《诗词杂俎》本《漱玉词》,清代王鹏运四印斋重刻本,形成了完整的版本流传谱系。

特别值得注意的是,李清照在《词论》中提出的"词别是一家"理论,与北宋词坛的创作实践形成对话关系,她对柳永、苏轼等人的评论,与晁补之、陈师道等人的词学观点存在明显差异,这种独特的理论立场反而证明其历史真实性——后世伪造者难以具备如此精准的时代洞察力。

形象建构的历史演变过程 李清照的历史形象经历了三个阶段的演变:宋代文献中的才女形象、明清时期的节妇想象、近现代的独立女性塑造,这种演变恰恰证明其历史本体的真实存在——每个时代都在与这位历史人物进行对话,元代《琅嬛记》记载李清照"每值大雪,即顶笠披蓑,循城远览以寻诗",虽属文学想象,但必须以历史人物为依托。

近现代学术研究中的"李清照现象"更具说服力,1937年李文裿出版首部《李清照年谱》,1957年黄盛璋发表《李清照事迹考辨》,这些建立在考据学基础上的研究成果,将李清照研究推向系统化,若否定其历史真实性,整个宋词研究体系都将面临崩塌风险。

教育视角下的认知启示 这个看似荒诞的争议,实则为我们提供了绝佳的教育反思契机,它暴露出公众史学素养的薄弱——很多人将历史真实等同于"完美无瑕",当发现历史人物的复杂性时,便怀疑其存在本身,反映出现代传播环境下,质疑精神与科学求证能力的失衡。

在基础教育中,我们应当引导学生建立多维度的历史认知框架:既要理解文学形象的艺术加工性,又要掌握考证历史真实的基本方法,李清照案例恰好可以成为培养史料辨析能力的经典教案——如何区分墓志铭与野史笔记的价值?怎样进行不同文献的互证?这些思维训练远比简单接受结论更重要。

当我们站在二十一世纪回望这位八百年前的才女,历史长河的迷雾终将散去,李清照的历史真实性不仅存在于泛黄的典籍之中,更深植于中华文化的精神血脉里,她的抗争与超越(突破性别限制)、她的坚守与蜕变(历经家国巨变)、她的才情与学识(开创词学新境),共同构成了一个真实而伟大的历史存在,这个争议的最终价值,不在于证明某个历史人物的存在与否,而在于启示我们以更严谨的态度对待历史,以更开放的心态理解传统。