当《茶花女》的咏叹调在斯卡拉歌剧院响起,当《弄臣》中的"善变的女人"成为街头巷尾传唱的旋律,这些穿越时空的经典都在诉说着一个真理:朱塞佩·威尔第不仅是歌剧史上的丰碑,更是意大利民族精神的音乐化身,这位被后世尊为"歌剧之王"的艺术家,1813年10月10日诞生于帕尔马公国布塞托附近的龙科莱村,这个地理坐标的细节往往被世人忽视,却蕴含着理解其艺术本质的关键钥匙,在波河平原的泥土芬芳中,在伦巴第方言的抑扬顿挫里,威尔第用五线谱编织的不仅是动人心魄的旋律,更是一个民族寻求身份认同的壮丽史诗。

乡土滋养的艺术萌芽 在布塞托郊外的圣阿加塔庄园,至今保留着威尔第亲自设计的乡村别墅,这座建筑采用典型的伦巴第式农庄格局,红砖砌就的拱廊与葡萄藤架相映成趣,恰似作曲家扎根乡土的创作理念,少年时代的威尔第在教堂管风琴旁当学徒时,就已展现出对民间音乐的天赋直觉,他常将弥撒曲中的宗教旋律与市集上的民谣小调奇妙融合,这种创作倾向在1842年的《纳布科》中达到第一个高峰,剧中犹太囚徒合唱的"飞吧,思想,乘着金色的翅膀",其旋律线条明显带有帕尔马地区收割歌的节奏特征。

音乐学家卡洛·戈蒂在分析威尔第早期手稿时发现,其旋律发展手法与意大利即兴喜剧(Commedia dell'arte)的对话模式存在惊人的相似性,这种发源于文艺复兴时期市井街头的表演艺术,讲究即兴发挥与情感直抒,恰与威尔第追求戏剧张力的创作理念不谋而合,在《路易莎·米勒》的创作笔记中,作曲家特别标注:"要让每个音符都像农妇在井边闲聊般自然"。

政治动荡中的艺术抉择 1848年革命风暴席卷亚平宁半岛时,威尔第正在巴黎修改《海盗》的总谱,来自米兰的友人信中描述街垒战的惨烈场景,促使他毅然返国,这个决定绝非偶然,从1839年首部歌剧《奥贝托》上演开始,威尔第的作品就暗含政治隐喻。《伦巴第人在第一次十字军东征》表面讲述中世纪历史,实则借古喻今,剧中"圣战"呐喊与烧炭党人的秘密集会产生强烈共鸣,当时奥地利审查官在批注中写道:"这个作曲家总能把历史剧写成煽动手册"。

马志尼在流亡伦敦期间曾致信威尔第,建议他将但丁《神曲》谱写成"意大利的精神交响曲",虽然这个计划未能实现,但但丁式的悲剧意识深刻影响了《唐·卡洛》的创作,该剧第四幕中宗教法庭的审判场景,管弦乐以不协和音程营造的压迫感,恰似但丁笔下地狱的音响具象化,当代指挥家穆蒂指出:"威尔第总谱中的强弱记号,本质上是对专制统治的控诉书"。

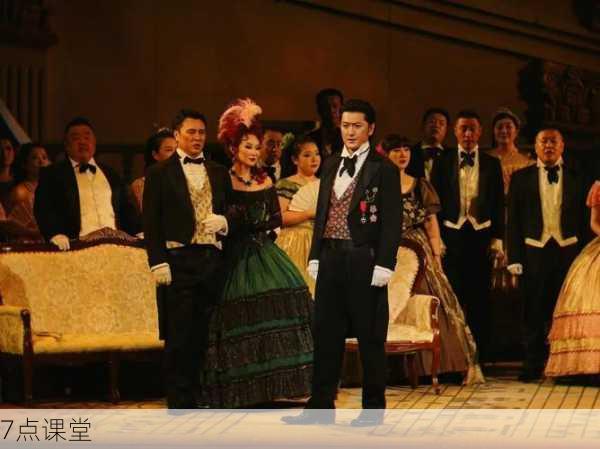

艺术语言的民族性构建 在斯卡拉歌剧院档案库,保存着威尔第与台本作家博伊托关于《奥赛罗》的通信原件,其中反复出现的"verità"(真实)一词,道破了意大利歌剧改革的精髓,威尔第力主废除法国大歌剧的浮华套路,要求咏叹调必须"像说话般自然流淌",这种审美追求在《法尔斯塔夫》中达到极致,第三幕的赋格终曲将六个声部编织成市井生活的喧闹画卷,每个音符都跳动着意大利语的语音韵律。

比较音乐学研究显示,威尔第的和声进行明显区别于德奥传统,他在给出版商里科尔第的信中强调:"我们的半音阶要像托斯卡纳的阳光般温暖,而非莱茵河畔的迷雾",这种民族音乐特质在《阿依达》的"凯旋进行曲"中尤为显著,三连音节奏与埃及风格的异域旋律,经过意大利式的主调处理,竟奇妙地转化为地中海音乐语汇的自然延伸。

文化遗产的现当代回响 都灵皇家歌剧院2011年修复工程中,工人们在乐池下方发现19世纪的演出记录,档案显示,1861年意大利王国成立庆典时,《纳布科》连续上演28场,每次唱到"飞吧,思想"时,观众都会起立高呼"Viva Verdi!"(威尔第万岁),这个口号实为政治暗语,VERDI恰好是"维托里奥·埃马努埃莱意大利国王"(Vittorio Emanuele Re D'Italia)的首字母缩写。

2020年新冠疫情期间,米兰市民自发在阳台上合唱《饮酒歌》,这个场景被《晚邮报》称为"威尔第精神的重生",社会学家马里奥·佩里尼分析:"在危机时刻,意大利人总是本能地回归威尔第,因为他的音乐承载着民族集体记忆的密码",这种文化基因甚至渗透到当代影视创作,索伦蒂诺的《年轻气盛》用《麦克白》选段隐喻生命轮回,贝托鲁奇在《戏梦巴黎》中借《游吟诗人》解构革命神话。

从帕尔马乡村教堂的管风琴凳,到米兰斯卡拉的鎏金包厢,威尔第用61年的创作生涯谱写了一曲意大利精神的交响诗,他的总谱里既有阿尔卑斯山雪的纯净,也有维苏威火山的炽热;既有文艺复兴的人文光辉,也有民族复兴的壮志豪情,当我们在新世纪重新聆听《安魂曲》的末日审判,会发现作曲家早已预言:真正的艺术永远生长在民族精神的土壤之中,这种血脉相连的文化自觉,正是威尔第留给后世最宝贵的遗产——它告诉我们,伟大的艺术从来不是空中楼阁,而是深深扎根于孕育它的土地,在时代风雨中生长出跨越国界的永恒之美。