在中国词学史上,周邦彦(1056-1121)的词作犹如一座精雕细琢的园林,既承袭了北宋前期词人的艺术积淀,又开辟了南宋雅词的新境界,这位被王国维称为"词中老杜"的集大成者,以独特的艺术造诣推动着词体文学从歌筵酒席的即兴创作向文人案头精品的转型,要深入理解周邦彦词的特点,需要从音律结构、章法布局、语言锤炼三个维度展开分析,同时将其置于北宋文人词发展的历史脉络中考察。

音律体系的精密化构建

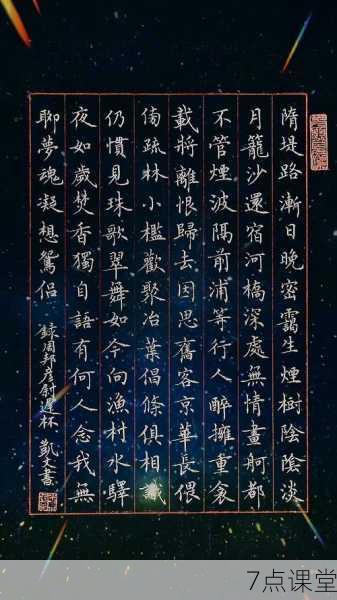

周邦彦作为北宋大晟乐府的提举官,其词作最显著的特点在于对音乐性的极致追求,他突破性地将唐代燕乐体系与宋代新兴音乐元素相结合,在《清真集》中展现出惊人的音律造诣,以《兰陵王·柳》为例,全词三叠结构对应三种不同的音乐段落,平仄安排暗合情感的跌宕起伏,据南宋张炎《词源》记载,周词"每作一词,必使歌者按之",这种创作态度使其词作在四声阴阳的搭配上达到前所未有的精密程度。

值得注意的是,周邦彦对词调的改造极具创造性,他不仅善于自度新曲,更通过"犯调"技法将不同宫调的旋律片段有机融合。《六丑·蔷薇谢后作》即采用六种不同宫调的旋律元素,通过巧妙的转调处理,将惜花之情表现得百转千回,这种音乐上的创新,使词体摆脱了单纯倚声填词的被动状态,真正实现了文乐相生的艺术境界。

章法结构的时空艺术

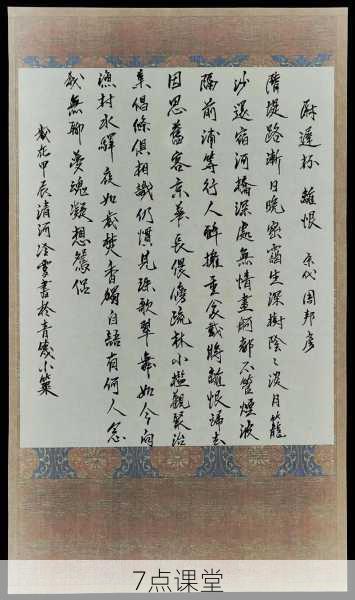

周邦彦在词体结构上的开拓,堪称中国古典诗歌叙事艺术的巅峰,他突破传统词作线性叙事的局限,借鉴赋体文学的铺陈手法,创造出独特的"时空折叠"结构。《瑞龙吟·章台路》开篇以"章台路"的现实空间切入,旋即转入"个人曾访"的回忆时空,继而又以"黯凝伫"拉回现实,最后通过"伤离意绪"实现情感升华,这种多重时空的交错叙事,极大拓展了词体的表现维度。

在具体技法层面,周邦彦尤擅运用"逆挽"手法营造戏剧性张力。《夜飞鹊·河桥送人处》先铺陈"铜盘烛泪已流尽"的离别场景,结尾突然插入"何意重经前地"的追忆,形成强烈的情感对冲,这种"草蛇灰线,伏脉千里"的结构艺术,直接影响了后来吴文英等南宋词人的创作范式。

语言锤炼的雅化追求

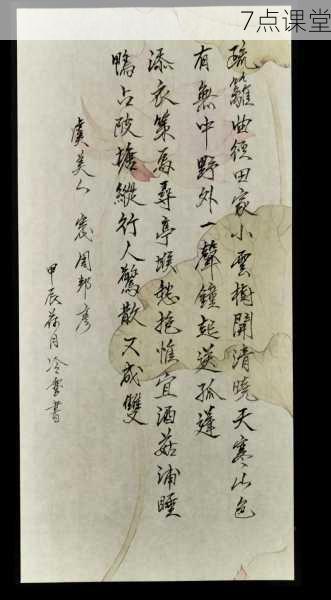

周邦彦对词体语言的改造,标志着北宋文人词雅化进程的关键转折,他创造性地将经史子集中的典故与市井口语熔于一炉,形成"典雅而不晦涩,通俗而不俚俗"的独特语体。《苏幕遮·燎沉香》中"叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举"数句,既蕴含杜诗"雨裛红蕖冉冉香"的文人意趣,又保持着"水面清圆"般清新自然的白描之美。

在修辞艺术方面,周邦彦开创了"勾勒法"与"点染法"相结合的表现手法。《满庭芳·夏日溧水无想山作》上片以"风老莺雏,雨肥梅子"的工笔细描奠定基调,下片转为"且莫思身外,长近尊前"的写意渲染,虚实相生的笔法将宦海沉浮的复杂心绪表达得淋漓尽致,这种"状难写之景如在目前"的语言功力,使其词作成为后世词家揣摩学习的典范。

情感表达的深度模式

周邦彦词的情感表达呈现出独特的"节制美学",这与其宫廷词人的身份特质密切相关,相较于柳永的直抒胸臆、苏轼的旷达超脱,周词更擅长将深沉情感包裹在精巧的意象之中。《少年游·并刀如水》通篇描绘"锦幄初温,兽烟不断"的旖旎场景,却在结句"马滑霜浓,不如休去"的体贴劝语中,暗藏难以言说的情思,这种"欲说还休"的表达方式,恰如其分地体现了宋代文人"发乎情,止乎礼"的情感规范。

值得注意的是,周邦彦对女性心理的刻画达到新的艺术高度。《拜星月慢·夜色催更》通过"笑相遇,似觉琼枝玉树相倚"的惊艳初见,到"念荒寒、寄宿无人馆"的凄凉追忆,完整展现了爱情体验中的心理嬗变,这种将叙事性与抒情性完美结合的创作手法,使词体真正具备了表现复杂人生体验的艺术容量。

历史坐标中的词史定位

将周邦彦置于北宋词坛的发展脉络中考察,其承前启后的枢纽作用愈发清晰,他既继承了柳永"层层铺叙"的章法技巧,又扬弃了其俚俗直露的市井气息;既吸收了苏轼"以诗为词"的革新精神,又避免了某些作品"句读不葺之诗"的弊病,这种"转益多师"的创作态度,使《清真词》成为北宋文人词雅化的集大成之作。

对南宋词坛的影响方面,周邦彦的"浑化"境界直接启迪了姜夔、吴文英等大家,张炎《词源》所谓"美成词浑厚和雅,善于融化诗句",正道出了周词作为雅词典范的艺术特质,其"前收苏秦之终,后开姜史之始"的词史地位,在历代词论家的阐释中不断得到确认与强化。

周邦彦词的艺术成就,本质上是北宋文化精致化趋势在文学领域的集中体现,他将词体从"小道末技"提升为可与诗文比肩的严肃文学体裁,在保持音乐性的同时强化了文学性,在继承传统的基础上实现了创新,那些精心结撰的章法结构、精妙入微的音律安排、精金美玉般的语言锤炼,共同构筑起中国词史上不可逾越的艺术高峰,当我们今天重读《清真集》,不仅能感受到宋代文人特有的审美情趣,更能领略到中华传统文化中"致广大而尽精微"的艺术精神,这种将形式之美与情感之真完美统一的创作追求,对于当代文学创作仍具有重要的启示意义。