引言:被遗忘的科技遗产

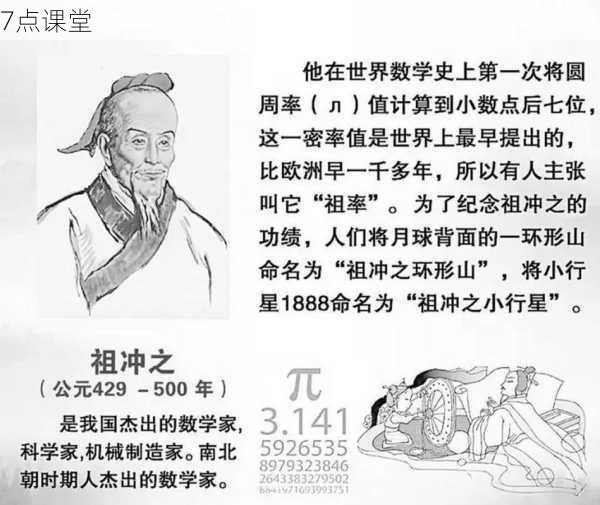

在人类文明的璀璨星河中,中国古代科学家的光芒常常被西方中心主义的历史叙事遮蔽,祖冲之(429-500)作为南北朝时期罕见的通才型学者,其作品不仅改写了中国科技史的进程,更在数学、天文学和工程技术领域留下了跨越千年的思想印记,当我们以现代视角重新审视这位科学巨匠的遗产时,会发现他的研究范式与方法论对当代教育仍具有深刻的启示意义。

数学圣殿的凿空之作:圆周率计算的范式革命

祖冲之最广为人知的成就是对圆周率(π)的精确计算,这项纪录保持了近千年才被阿拉伯数学家打破,在《隋书·律历志》的简短记载中,仅用"盈数三丈一尺四寸一分五厘九毫二秒七忽,朒数三丈一尺四寸一分五厘九毫二秒六忽"二十八字,就暗含了当时世界上最先进的数学方法。

不同于阿基米德的几何逼近法,祖冲之采用刘徽的"割圆术"进行迭代计算时,面临着前所未有的技术挑战:他需要将正多边形切割到24576边,这意味着要进行12次连续的倍边运算,在没有现代计算工具的情况下,仅凭算筹完成这种量级的计算,相当于用原始工具解构现代高等数学难题,这种极限计算背后,折射出南朝数学家对数值精度的执着追求,以及通过算法优化突破工具局限的智慧。

祖冲之创造的"约率"(22/7)与"密率"(355/113)更展现出分数逼近的绝妙技巧,其中355/113的近似值精确到小数点后六位,这种既保证精度又便于实际应用的双轨制思维,在当代工程数学中依然具有方法论价值。

天文历法的破局者:《大明历》的时空重构

公元462年完成的《大明历》,是祖冲之挑战权威的惊世之作,面对通行二百余年的《元嘉历》,这位36岁的学者以实测数据为矛,刺破了传统历法的三大积弊:回归年长度误差、闰周系统的僵化,以及岁差现象的忽视。

祖冲之将回归年长度精确至365.2428日,与今测值仅差46秒;他破除"十九年七闰"的旧制,首创391年144闰的精准闰周;更开创性地将虞喜发现的岁差理论引入历法计算,使冬至点定位误差从传统历法的2.4度锐减至0.5度,这些革新使《大明历》的精度较旧历提升近十倍,却因触犯权贵利益被搁置近半个世纪,直至梁天监九年(510年)才正式颁行。

这场历法革命的意义远超技术层面,祖冲之在《驳议》中写道:"若夫测以定形,据以实效,悬象著明,尺表之验可推;动气幽微,寸管之候不忒。"这种强调实证、反对盲从的治学精神,与近代科学革命的思想先驱们遥相呼应。

《缀术》:失传典籍中的算法密码

被誉为"算经之首"的《缀术》,可能是祖冲之留给后世的最大谜题,这部凝聚父子两代人心血的数学专著,曾在唐代被列为国子监必修教材,其艰深程度却令"学官莫能究其深奥,故废而不理",北宋后彻底失传的文本中,可能包含着开方术、球体积公式乃至高阶方程的突破性成果。

通过《九章算术注》等残存线索,我们可以拼凑出《缀术》的学术基因:它将刘徽的极限思想发展为系统的算法体系,可能包含中国最早的数值逼近理论与高次方程解法,书中记载的"祖暅原理"(幂势既同,则积不容异),直到17世纪才被西方数学家卡瓦列里重新发现,这种通过几何体无限分割求积的方法,堪称微积分思想的东方先声。

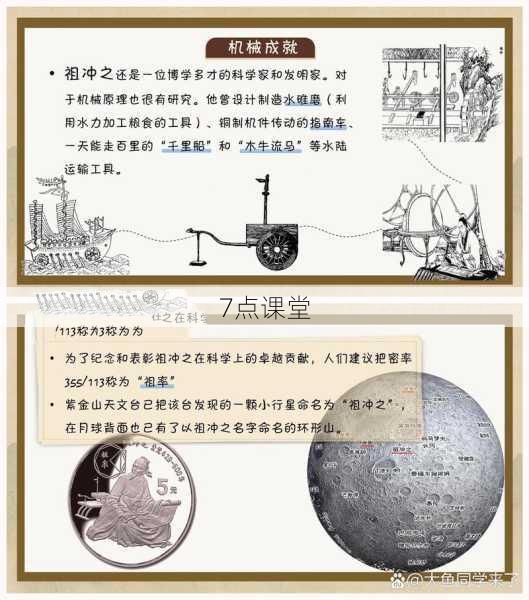

机械奇才的多维创造

鲜为人知的是,祖冲之在工程技术领域同样成就斐然,他改造的指南车采用差动齿轮装置,实现"车虽回运而手常指南"的精准指向;设计的水碓磨将水力利用率提升三倍;复原的千里船"日行百余里",可能采用了某种机械动力存储装置,这些发明创造中蕴含的机构学原理,直到工业革命时期才被系统阐释。

遗产的现代启示:通识教育的时空对话

祖冲之的学术生涯给予当代教育三大启示:他打破文理界限的知识结构(精通历算、经学、音律)印证了通识教育的重要性;他"搜炼古今、博采沉奥"的研究方法,展现了批判继承与自主创新的辩证关系;其子祖暅延续家学的案例,提示着学术传承中"思维范式"培养的关键作用。

南京紫金山天文台将第1888号小行星命名为"祖冲之星",这个跨越1500年的致敬提醒我们:真正的科学精神从不会湮灭在历史尘埃中,当现代教育者重新解读这位古代科学家的作品时,不仅要传授具体的知识遗产,更要唤醒那种敢于质疑权威、追求极致精确、在限制中创造可能的学术品格。

打开思维密匣的钥匙

祖冲之的作品如同一个精心设计的思维密匣,里面封存着中国古代科学的巅峰智慧,当我们用现代科技手段拆解这些文化遗产时,发现的不仅是精妙的算法与装置,更是一种在有限条件下追求无限精确的精神范式,这种超越时代的精神遗产,正是科技教育最应传承的文明基因,在人工智能挑战人类认知边界的今天,祖冲之留给我们的终极启示或许是:真正的创新,永远始于对既有答案的审慎怀疑,成于对真理的极致追求。