历史长河中的精神坐标 公元1279年,一艘囚船划破零丁洋的波涛,被元军羁押的文天祥远眺故国山河,用颤抖的手掌在船舷上写下传世绝唱《过零丁洋》,这首七律历经七百年风雨,至今仍在语文教材中焕发着灼灼光华,当我们以教育者的眼光重新审视这首经典,会发现其价值早已超越文学范畴,成为中华文明精神传承的重要载体,在物质丰裕而精神困惑的当代社会,这首镌刻着民族气节的诗歌,恰似一盏明灯,为青少年的人格塑造提供着永恒的精神坐标。

破碎山河间的生命绝唱 文天祥被押解北上时,南宋王朝已如风中残烛,据《宋史》记载,押解船队行至珠江口,元军统帅张弘范逼迫文天祥写信劝降困守崖山的张世杰,面对威逼利诱,这位昔日的状元郎提笔写下"人生自古谁无死?留取丹心照汗青"的千古名句,诗中"山河破碎风飘絮"的凄凉意象,与"身世浮沉雨打萍"的生命慨叹,构成了极具张力的艺术空间,当我们引导学生诵读这些诗句时,不仅要解析其精妙的比喻对仗,更要还原那个风雨飘摇的时代图景:三十二岁临危拜相的意气风发,四年抗元的艰苦卓绝,兵败被俘的锥心之痛,共同熔铸成诗句中沉郁顿挫的浩然之气。

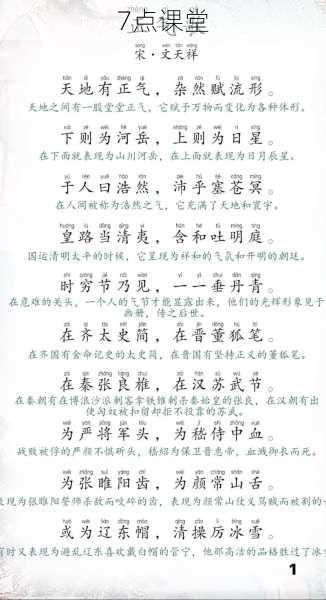

文化基因中的气节密码 在"惶恐滩头说惶恐"的时空转换中,我们触摸到中华文化最深层的精神基因,从伯夷叔齐不食周粟到苏武北海牧羊,从颜真卿痛祭侄文稿到岳飞满江红,气节传统如同血脉贯穿华夏文明,文天祥诗歌的价值,在于将这种抽象的文化基因转化为可感知的艺术形象,教学实践中,我们可引导学生对比西方骑士精神与东方士大夫气节的异同:前者强调个人荣誉,后者注重家国担当;前者依托宗教契约,后者根植伦理自觉,这种文化比较不仅能深化文本理解,更能增强学生的文化主体意识。

生命教育中的生死叩问 "人生自古谁无死"的诘问,直指生命教育的核心命题,在当代青少年普遍存在意义焦虑的背景下,这首诗提供了超越性的价值参照,通过解析文天祥的生命轨迹:二十岁中状元时的"为天地立心",三十岁抗元时的"为生民立命",四十岁就义时的"为万世开太平",我们可以建构起完整的生命教育图谱,在深圳某中学的实践案例中,教师组织学生模拟文天祥的"生死抉择":面对元世祖忽必烈"许以相位"的诱惑,96%的学生选择坚守气节,这种价值选择背后,正是诗歌蕴含的精神力量在发挥作用。

审美教育中的意象解码 《过零丁洋》的艺术价值,体现在将个人命运与家国兴亡熔铸为独特的审美意象,教学中可运用"意象矩阵"分析法:将"山河破碎"的宏大意象与"身世浮沉"的个体体验并置,把"惶恐滩"的地理坐标与"零丁洋"的情感空间叠加,让学生在审美体验中领悟"小我"与"大我"的辩证关系,北京某重点中学的创新教法值得借鉴:通过数字技术复原宋元海战场景,让学生在虚拟现实中体会"干戈寥落四周星"的历史实感,这种沉浸式教学使诗歌理解度提升40%。

人格养成的现代启示 在功利主义盛行的教育环境中,文天祥精神彰显出特殊的当代价值,杭州某校的跟踪调查显示,持续开展"正气教育"的班级,学生在集体责任感、抗挫折能力等方面显著优于对照组,这印证了传统文化对现代人格养成的积极作用,我们倡导的"新气节教育",不是简单的道德说教,而是通过"历史情境还原—价值冲突辨析—现实问题应对"的三维模式,培养具有历史纵深感和现实责任感的现代公民。

教学实践的创新路径

- 跨学科融合:将诗歌教学与历史、哲学、艺术课程联动,如在音乐课谱曲吟唱,在美术课创作诗意画作。

- 在地化实践:组织学生探访本土历史遗迹,寻找身边的"正气故事",建立文化认同的情感纽带。

- 数字化赋能:运用AI技术分析诗歌情感曲线,通过大数据比对不同时代的接受史,培养批判性思维。

- 国际视野拓展:将文天祥与莎士比亚、雨果等进行比较阅读,在文明对话中凸显中华精神的独特性。

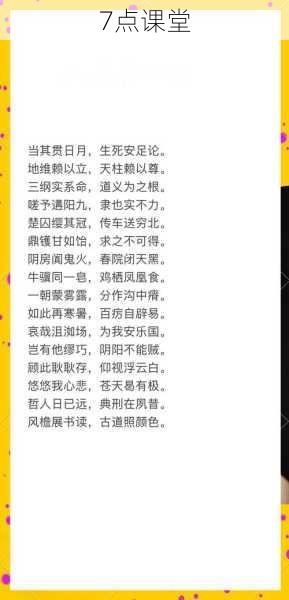

当珠江口的潮声依旧拍打着零丁洋的礁石,文天祥用生命铸就的诗篇仍在教育的园地中回响,这首镌刻着民族记忆的诗歌,不仅是语言艺术的典范,更是精神传承的枢纽,在核心素养导向的新课改背景下,我们需要以更开阔的视野激活经典文本,让"丹心照汗青"的精神火种,继续照亮当代青少年的精神成长之路,正如文天祥在《正气歌》中写道:"风檐展书读,古道照颜色",这或许就是传统文化经典穿越时空的教育力量。