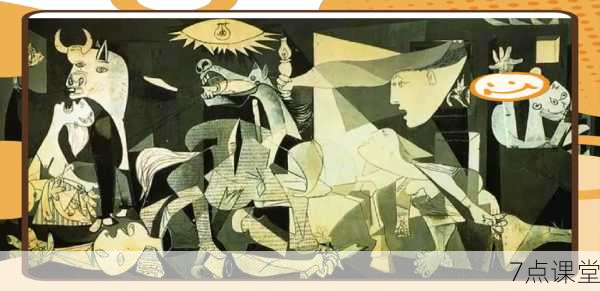

超越画布的控诉

1937年巴黎世博会西班牙馆内,一幅长7.76米、高3.49米的巨幅油画前,参观者们陷入集体失语,毕加索的《格尔尼卡》以暴烈的黑白灰与扭曲的肢体,将人类战争史上最黑暗的瞬间凝固成永恒的视觉史诗,这幅被誉为"二十世纪最伟大的政治艺术宣言"的作品,不仅是对1937年4月26日纳粹秃鹰军团轰炸西班牙小镇格尔尼卡的直接回应,更成为所有战争受难者的集体墓碑,在画布上跳动的每一道裂痕,都在叩问观者:当文明的外衣被炮火撕裂,艺术如何承担记忆的重量?

历史现场:格尔尼卡大轰炸的真相切片

1936年爆发的西班牙内战,本质上是法西斯主义与民主力量的预演对抗,1937年4月26日周一恰逢格尔尼卡集市日,德国秃鹰军团应佛朗哥要求,对这座毫无军事价值的巴斯克文化古城实施"地毯式轰炸",超过3000枚燃烧弹与榴霰弹在3小时内将城市化为焦土,平民伤亡人数至今成谜——这正是现代战争首次展现的"无差别屠杀"模式。

毕加索在巴黎工作室通过《晨报》得知惨剧时,正在为世博会创作命题作品,原本计划的"画家与模特"主题被愤怒撕碎,他在5月1日的速写本上疯狂涂抹出第一幅《格尔尼卡》草图,创作过程中,毕加索要求助手每天为他朗读战地报道,画面中的尖叫声量随着死亡数字攀升而不断增强。

视觉解码:符号迷宫中的战争叙事

在摒弃色彩的表意系统中,毕加索构建了多重隐喻的符号矩阵:

- 中心垂死的战马:脖颈以违反解剖学的角度后仰,长舌如尖刀刺破黑暗,象征西班牙共和国的濒死挣扎,马腹的尖锐菱形暗喻弹片嵌入血肉的痛楚。

- 冷漠的公牛:这个源自西班牙斗牛传统的形象,在此转化为法西斯暴政的化身,其扭转的头部与空洞的眼眶,暗示暴力机器对生命的漠视。

- 持灯妇人:从窗口探出的手臂高举煤油灯,既是对戈雅《1808年5月3日夜枪杀》的致敬,也是理性之光对野蛮行径的质询。

- 地母的悲恸:画面左下角怀抱死婴的母亲,头颅后仰构成90度直角,张开的嘴部完全吞噬颈部,将古希腊悲剧中的"悲怆"母题推向极致。

值得注意的是画面中隐藏的时空错位:电灯泡与煤油灯并置,暗示现代科技的双刃性;破碎的剑与鲜花在画面底部交织,展现毁灭与新生的辩证关系,毕加索刻意保留的报纸纹理(通过画布拓印实现),将新闻纪实性与艺术表现主义熔铸成新的视觉语法。

形式革命:立体主义语言的伦理转向

作为立体主义创始者,毕加索在此实现了艺术语言的范式突破:

- 多视点透视的暴力重组:轰炸幸存者的碎片化记忆被转化为同时呈现的多角度形体,观者的视线被迫在断肢残骸间不断跳跃。

- 灰度系统的精神压强:放弃色彩并非技术妥协,而是通过256种灰度变化制造精神重压,画面中唯一出现的报纸文字痕迹,在黑白对比中形成刺眼的信息弹幕。

- 负空间的压迫性:占据画面三分之一的漆黑背景不是虚空,而是由无数消失的生命凝聚成的物质性存在,那些刻意不闭合的轮廓线,暗示着创伤记忆的持续蔓延。

这种形式创新使《格尔尼卡》超越了传统反战艺术的悲情叙事,创造出直击神经系统的视觉震荡,正如艺术评论家赫伯特·里德所言:"这不是描绘战争的画作,而是将战争体验直接注入观者视网膜的视觉装置。"

记忆政治:一幅画的全球漂流史

《格尔尼卡》的巡回展览本身就是行为艺术:1938年挪威展出时,纳粹宣传部长戈培尔在画前冷笑:"这就是你们所谓的杰作?";1945年纽约现代艺术博物馆的展览现场,每天有退伍士兵在画前长时间伫立;1981年回归西班牙时,特别使用防弹玻璃运输,因为佛朗哥政权虽已垮台,但极右翼势力仍扬言要摧毁这幅"分裂国家的毒画"。

更具启示性的是其衍生的话语斗争:佛朗哥政权曾试图将其收编为"西班牙艺术丰碑",美国中情局在冷战时期将其塑造为"反共宣传工具",当代女权主义者重新诠释持灯妇人的性别政治内涵,这些持续的解码过程证明:真正的纪念碑从不是完成态,而是永远向新阐释开放的"意义发生器"。

课堂启示:如何向数字世代讲解《格尔尼卡》

在教育现场,我们面临着双重挑战:Z世代对二战历史的疏离感,与图像爆炸时代对经典艺术的麻木,创新教学路径包括:

- 创伤可视化实验:让学生用手机拍摄日常物品,通过拼贴软件重构"现代战争现场";

- 符号考古工作坊:分组解码画面中的动物符号在不同文化语境中的隐喻变迁;

- 虚拟现实重访:利用VR技术带学生"走进"画中空间,体验立体主义的多维视角;

- 比较艺术学视角:将《格尔尼卡》与南京大屠杀纪念馆、广岛原爆穹顶进行和平美学对比。

重要的是引导学生理解:这幅画的终极价值不在于审美愉悦,而在于它迫使每个观者回答画中妇人眼睛提出的问题——当暴力来临时,你选择成为持灯者、公牛,还是沉默的背景?

永不愈合的视觉伤口

85年来,《格尔尼卡》的全球巡展从未停歇,它在卢浮宫与广岛和平纪念馆之间,在喀布尔残破的街头壁画与乌克兰防空洞的儿童画纸上持续再生,在AI生成图像泛滥的今天,这幅拒绝提供任何治愈方案的画作,依然以其原始的生命力刺穿着虚伪的和平幻觉,当我们的学生用手指缩放数字高清图时,或许应该提醒他们:那些看似凌乱的笔触里,凝固着某个春日下午真实存在的鲜血温度,这正是艺术最本质的伦理价值——不是装饰文明,而是为那些被碾碎的生命,在人类集体记忆中保留一个永不闭合的创口。