班超的朝代归属

班超(32年-102年),这位被《后汉书》誉为"定远通西域"的传奇人物,其活跃时期正值东汉王朝的鼎盛阶段,东汉(25年-220年)作为西汉政权的延续,在光武帝刘秀"光武中兴"后重建中央集权,班超的政治生涯恰好处于汉明帝至汉和帝这段国力回升的关键时期,建初年间(76-84年)的西域形势图显示,此时东汉的西部疆域已恢复至敦煌以西,为班超的西进战略提供了地理基础。

班超家族堪称东汉文化世家的典范,其父班彪是著名史学家,兄长班固承父志修撰《汉书》,妹妹班昭续成史书并担任宫廷教师,这种家学渊源使班超自幼熟读经史,但不同于家族中其他成员的书斋生涯,班超选择了"投笔从戎"的人生道路,永平五年(62年),班固因私修国史下狱,班超"诣阙上书"的救兄举动,展现出其过人的胆识与政治敏感,这为其日后外交生涯埋下伏笔。

投笔从戎:文士到将军的蜕变之路

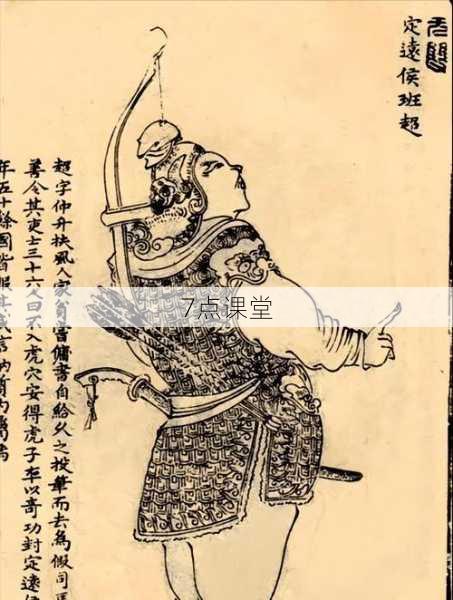

班超的"投笔从戎"绝非一时冲动,永平十六年(73年),当窦固率军出击北匈奴时,41岁的班超主动请缨担任假司马,这个决定背后是深思熟虑的战略判断:西汉张骞"凿空西域"的遗产正在流失,匈奴势力卷土重来,在蒲类海(今新疆巴里坤湖)战役中,班超率偏师击溃匈奴部队,初露军事才能,此战不仅验证了班超的战场指挥能力,更让他意识到西域问题的复杂性。

出使鄯善国是班超人生的转折点,面对鄯善王态度由热转冷的异常变化,班超通过"会其吏士三十六人"的细节观察,准确判断匈奴使团已至,在"不入虎穴,焉得虎子"的豪言激励下,他率领三十六勇士夜袭匈奴营帐,"因纵火攻之"全歼敌使,这种果敢决断展现出超越常人的心理素质,也开创了"以战促和"的外交新模式。

西域经营:三十载的智慧博弈

班超的西域战略具有清晰的层次性,在首服鄯善后,他相继降服于阗、疏勒等国,逐步构建起对抗匈奴的联盟体系,永元三年(91年)任西域都护后,班超创造性地实施"以夷制夷"策略:利用龟兹兵力平定莎车叛乱,借助月氏力量制约康居,这种灵活务实的外交手段,使东汉以最小成本维持西域稳定。

文化融合是班超治理的重要维度,他在疏勒设立汉语学堂,在于阗推广中原农耕技术,通过丝绸贸易促进经济往来,特别值得关注的是对佛教传播的宽容态度,当贵霜帝国提出和亲请求时,班超敏锐把握宗教外交的契机,促成佛教东传的重要转折,这种文化包容性为丝绸之路的繁荣奠定基础。

历史坐标系中的多重维度

与张骞的开拓性外交不同,班超的成就更多体现在战略经营层面,他创造的外交-军事复合模式,被后世王玄策、郑和等外交家效仿,唐代杜佑在《通典》中评价其"以三十六人定西域",这种低成本高效率的治理智慧至今仍有借鉴价值,从地缘政治角度看,班超的活动使东汉势力直达里海东岸,首次实现中原王朝对帕米尔以西的实质影响。

班超形象在文学艺术中不断演变,明代《三国演义》作者罗贯中曾撰写《班超传》剧本,清代画家任伯年创作《班超投笔图》,这些艺术再创作赋予历史人物新的时代内涵,在当代"一带一路"背景下,班超精神被重新诠释为开拓进取、文明互鉴的象征。

永不过时的精神启示

班超留给后世最宝贵的遗产是其解决问题的思维方式,面对鄯善危机时,他首先收集情报("召侍胡诈之"),继而风险评估("卿曹与我俱在绝域"),最后果断行动("夜袭匈奴营"),这种决策逻辑至今仍是危机管理的经典案例,在教育层面,班超的经历启示我们:历史教学不应局限于记忆年代事件,更要培养时空关联能力——理解东汉骑兵战术与西域地理的关系,分析丝绸贸易与外交策略的互动。

在洛阳博物馆的汉代展厅,斑驳的"汉归义羌长"铜印静静陈列,这是班超签发给归附部落的凭证,这些文物无声诉说着两千年前那个书生将军的故事:他用三十载光阴重绘西域版图,以智慧和勇气搭建起文明对话的桥梁,当我们在谷歌地图上轻触屏幕就能俯瞰西域山川时,不应忘记那些用脚步丈量历史的先行者,班超的精神遗产,正如丝绸之路上悠远的驼铃,永远回荡在中华文明的记忆长河之中。