在中国戏曲发展史上,元杂剧犹如一颗璀璨的明珠,以其独特的艺术形态和深刻的社会关怀照亮了13世纪的戏剧舞台,关汉卿作为"元曲四大家"之首,其代表作《赵盼儿风月救风尘》(简称《救风尘》)不仅塑造了鲜活的艺术形象,更在剧种形态的呈现上具有典范意义,本文将从元杂剧的体制特征、社会文化语境及艺术创新三个维度,深入剖析这部作品的剧种归属及其文化价值。

元杂剧体制的完美呈现

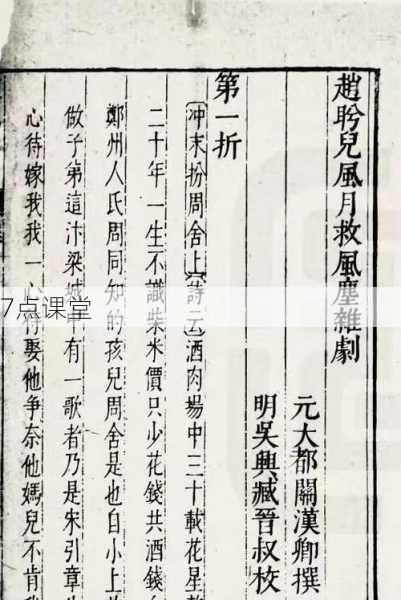

结构形式的典型性 《救风尘》严格遵循元杂剧"四折一楔子"的经典结构,全剧以周舍强娶宋引章为楔子,引出四折主戏:第一折赵盼儿劝说宋引章未果,第二折设计救赎计划,第三折实施"风月救风尘",第四折公堂对质圆满收场,这种起承转合的结构既符合传统戏曲的叙事逻辑,又充分体现了元杂剧的程式化特征。

在角色配置上,该剧采用典型的"旦本"体制,由正旦赵盼儿主唱到底,这种"一人主唱"的表演形式是元杂剧区别于南戏的重要特征,赵盼儿在四折中共演唱四套曲子,每折宫调统一而折间转换,如第一折用"仙吕宫"、第二折"南吕宫"等,完全遵循元杂剧"每折一宫调"的音乐体制。

表演元素的完整性 剧本中保留了大量"科介"提示,如"做见科""虚下科"等动作指示,与唱词、宾白共同构成完整的表演体系,第三折赵盼儿假意逢迎周舍时的"做意儿科",通过程式化动作将人物心理外化,这正是元杂剧"以歌舞演故事"的艺术特色。

宾白运用方面,周舍与赵盼儿的对白充满市井气息,如"我便有那该死的罪,也不来央告你"等俚俗语言,既符合人物身份,又体现了元杂剧"本色当行"的语言风格,这种"曲白相生"的表现手法,使得雅俗文化在舞台上达成完美平衡。

社会文化语境下的剧种选择

都市文化的产物 元代大都(今北京)作为当时世界级都市,聚集了庞大的市民阶层。《救风尘》中展现的妓院文化、契约婚姻等社会现象,正是都市生活的真实写照,剧中对"休书"法律效力的强调,折射出元代契约社会的特征,这种现实关怀使杂剧成为市民表达诉求的重要载体。

勾栏瓦舍的兴盛为杂剧提供了生存空间,据《青楼集》记载,当时女艺人能"记杂剧三百余段",可见《救风尘》这样的剧目必是勾栏常演之作,其紧凑的结构(每折约现代30分钟)正适合商业演出的时间要求。

文人境遇的投射 关汉卿自称"普天下郎君领袖,盖世界浪子班头",这种边缘文人的身份使其能深入观察社会底层,剧中赵盼儿虽是风尘女子,却展现出超越士大夫的智慧与侠义,这种角色塑造打破了传统才子佳人模式,体现了元杂剧作家特有的批判精神。

艺术创新的剧种突破

-

女性形象的颠覆性塑造 赵盼儿这一形象彻底颠覆了传统戏曲中的柔弱女性范式,她精通法律条文(第三折引用"买休卖休"律令),擅长心理战术(利用周舍贪色心理),这种"智勇双全"的妓女形象,在元杂剧女性人物长廊中具有开创意义,相较于《西厢记》中崔莺莺的闺阁形象,赵盼儿代表着市民阶层的新型女性观。

-

喜剧手法的创新运用 该剧将严肃的社会问题包裹在喜剧外衣之下,如第四折公堂对质时,赵盼儿突然取出真休书的情节逆转,既符合元杂剧"大团圆"的审美期待,又暗含对司法腐败的讽刺,这种"寓庄于谐"的手法,发展了杂剧的喜剧表现维度。

-

现实主义的深化 与同期神仙道化剧不同,《救风尘》始终扎根现实土壤,剧中涉及的婚书法律效力、妓女从良困境等,都能在《元典章》中找到对应条文,这种"以剧证史"的特点,使作品超越娱乐功能,成为元代社会研究的鲜活标本。

剧种比较中的定位确认

与南戏相比,《救风尘》明显保留了北方杂剧的凝练特征,南戏《琵琶记》长达四十二出,而元杂剧恪守四折体制,这种结构差异反映着南北不同的审美趣味,在音乐体系上,该剧严格采用北曲九宫调,与南戏的"南北合套"形成对比。

相较于明传奇,《救风尘》的"俗文学"特质更为显著,朱有燉《香囊怨》虽也写妓女题材,但已显露文人化倾向,而关汉卿剧中"酒肉场中三十载"等唱词,保持着质朴刚健的市井气息,这正是元杂剧黄金时代的艺术本色。

《救风尘》作为元杂剧典范,其价值不仅在于精巧的戏剧结构,更在于它深刻反映了特定历史时期的文化生态,从剧种发展角度看,它既完美践行了元杂剧的艺术规范,又在人物塑造、主题开掘等方面实现突破,标志着中国戏曲由叙事体向代言体的成熟转变,在当下重估传统文化价值的语境中,重审这部七百年前的剧作,不仅能准确把脉元杂剧的艺术特质,更能为当代戏曲创新提供历史镜鉴,正如王国维在《宋元戏曲考》中所言:"关汉卿之《救风尘》,其布置结构,亦极意匠惨淡之致,宁较后世之传奇,有优无劣也。"这种跨越时空的艺术魅力,正是经典剧作的生命力所在。

(全文共1678字)