在中国古典诗歌的璀璨星河中,李白以"诗仙"之名独步千古,这位盛唐时代的天才诗人,不仅以"飞流直下三千尺"的壮阔想象令人惊叹,更以"白发三千丈,缘愁似个长"的深沉愁思叩击人心,当我们细梳李白诗作中那些充满张力的愁绪表达,会发现这些诗句恰似一面棱镜,折射出中国文人复杂深邃的精神世界,也映照出盛唐气象下个体生命的真实温度。

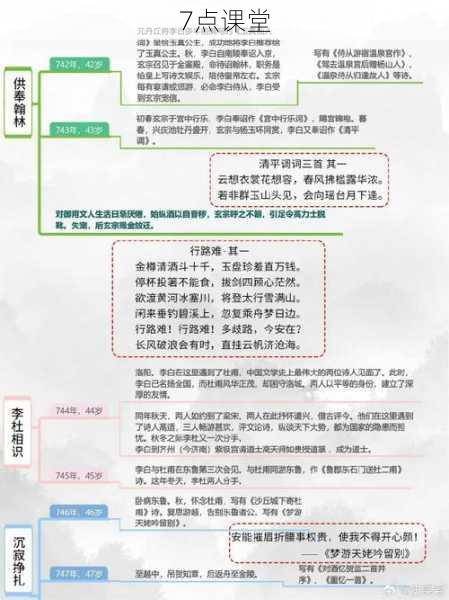

谪仙之愁:超越时空的生命叩问 在《秋浦歌》其十五中,李白以"白发三千丈,缘愁似个长"的惊世之喻,将抽象愁思具象化为可丈量的时空存在,这种突破物理常理的夸张,恰恰体现了诗人对生命本质的哲学思考,彼时五十四岁的李白,在秋浦(今安徽池州)的寒江孤影中,将仕途失意、功业未竟的郁结,升华为对生命有限性的终极追问,三千丈白发不仅是岁月的具象化,更是精神苦痛在时空维度上的延展。

这种独特的愁思表达,与西方文学中的悲剧意识形成有趣对照,古希腊悲剧中的命运抗争,在李白笔下转化为"欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山"(《行路难》)的天人对话,诗人将个人困境置于宇宙洪荒的宏大背景中,使个体的愁苦获得了形而上的审美价值,这种将现实困顿升华为哲学思考的艺术转化,正是李白愁诗最动人的精神特质。

侠客之愁:剑气纵横中的柔情百转 在《宣州谢朓楼饯别校书叔云》中,"抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁"的千古绝唱,完美展现了李白愁思的独特美学,刀剑意象的刚烈与水流的缠绵形成强烈对比,将诗人豪侠气质与文人愁绪的矛盾统一展现得淋漓尽致,这种刚柔相济的情感表达,打破了传统愁诗的婉约范式,创造出"银瓶乍破水浆迸"般的艺术张力。

李白的剑客情结为其愁诗注入了独特的生命力度,当他在《行路难》中写下"停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然",剑器不再是单纯的武器,而是成为丈量理想与现实距离的精神标尺,这种将侠客豪情注入文人愁思的创作手法,使他的愁绪始终保持着"长风破浪会有时"的生命热力,与晚唐诗人"此情可待成追忆"的怅惘形成鲜明对比。

醉者之愁:酒神精神下的本真呈现 "五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁"(《将进酒》),李白将愁绪的消解诉诸酒神精神的狂欢,这种表面放达实则沉痛的表达方式,暗合了魏晋名士"胸中块垒,须酒浇之"的文化基因,却又注入了盛唐特有的生命元气,在醉眼朦胧中,诗人的愁思呈现出"疑是银河落九天"般的奇幻色彩,现实的重负在酒液中获得诗意的升华。

对比陶渊明"欲言无予和,挥杯劝孤影"的静穆之愁,李白的醉中之愁更具动态美感,他在《月下独酌》中创造的"对影成三人"的意象宇宙,将孤独愁绪转化为天人共舞的诗意空间,这种将愁苦体验艺术化的能力,使李白诗中的酒盏始终盛满着生命的悲欣交集。

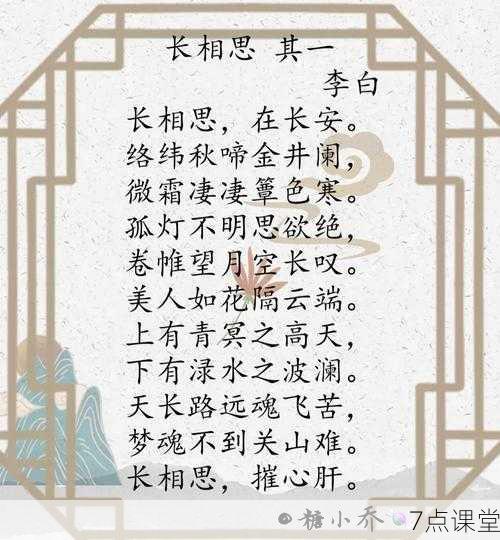

旅人之愁:江山万里中的精神漂泊 "床前明月光,疑是地上霜"(《静夜思》),这首看似浅白的思乡之作,实则蕴含着深刻的漂泊意识,当李白在二十四岁的青春年华写下"夜发清溪向三峡,思君不见下渝州"(《峨眉山月歌》),他的人生就注定与漫游结缘,这种地理空间的不断转换,使他的愁思始终带有"朝辞白帝彩云间"的流动质感。

分析李白羁旅诗中的愁绪表达,可见其独特的空间叙事智慧。《渡荆门送别》中"山随平野尽,江入大荒流"的地理变迁,实则是诗人精神世界的隐喻表达,当他在《菩萨蛮》中写下"何处是归程,长亭更短亭",这种空间迷茫已升华为存在主义式的生命追问,与屈原"路漫漫其修远兮"的求索精神遥相呼应。

仙道之愁:超越与沉沦的双重变奏 "世间行乐亦如此,古来万事东流水"(《梦游天姥吟留别》),李白的求仙问道始终伴随着对现世的深情凝视,他在《拟古》中塑造的"仙人殊恍惚,未若醉中真"的意象,揭示出道教信仰与现实困境的深刻矛盾,这种"欲上青天揽明月"的超越冲动与"举杯消愁愁更愁"的现实困顿,构成其愁诗最迷人的精神悖论。

对比王维"行到水穷处,坐看云起时"的禅意超脱,李白的仙道之愁始终激荡着入世的热望,他在《庐山谣寄卢侍御虚舟》中描绘的"登高壮观天地间"的仙界图景,终将回归到"好为庐山谣,兴因庐山发"的人间情怀,这种仙凡之间的精神徘徊,使他的愁绪始终保持着生命的温度。

李白的愁诗犹如盛唐气象中的一道闪电,既照亮了那个辉煌时代的生命焦虑,也昭示着中国文人精神的复杂维度,从"白发三千丈"的生命之思到"与尔同销万古愁"的宇宙情怀,诗人将个体愁绪升华为人类共同的精神遗产,在当下这个物质丰裕而精神漂泊的时代,重读李白的愁诗,我们不仅能获得审美共鸣,更能触摸到超越时空的生命真谛——那些激荡在诗行间的愁思,终究是对生命最深情的告白。