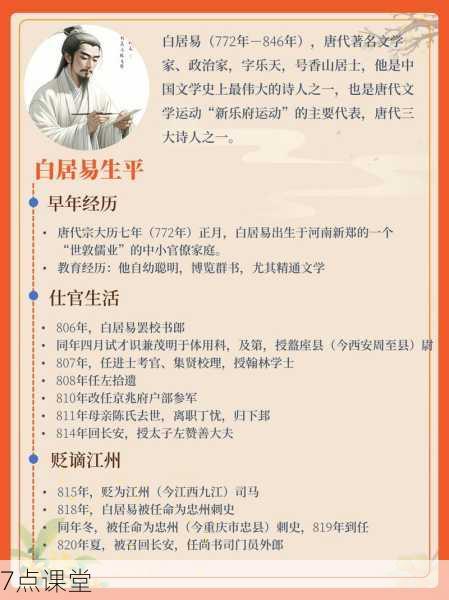

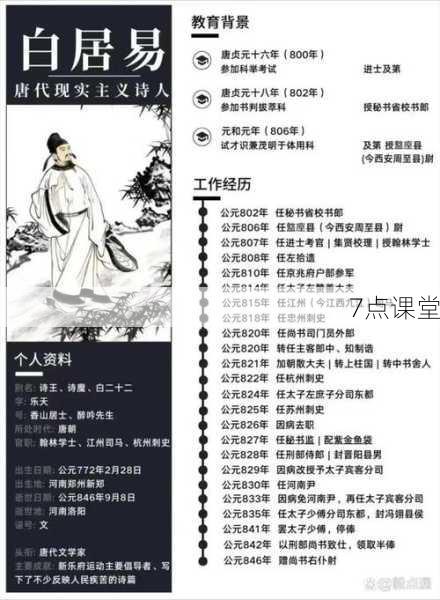

(引言部分) 在唐代诗坛群星璀璨的天空中,白居易以独特的平民视角和通俗诗风开辟出全新境界,这位将"文章合为时而著,歌诗合为事而作"视为毕生追求的诗人,用1500余首存世作品构建起中唐社会的全景图谱,不同于李白的天马行空或杜甫的沉郁顿挫,白居易的诗歌始终保持着与普通百姓的血脉相连,这种将高雅文学拉回人间烟火的创新,使其成为中国文学史上最具现代意识的古典诗人。

新乐府运动中的社会关怀 公元815年,白居易在《与元九书》中提出"救济人病,裨补时阙"的创作纲领,标志着新乐府运动的正式成型,这场文学革新运动的核心,在于通过诗歌反映民生疾苦,批判社会弊端,白居易为此创作了五十首《新乐府》组诗,构成唐代最系统的社会批判诗系。

《卖炭翁》以炭车辙印碾过宫市的残酷现实:"满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑",通过老翁"心忧炭贱愿天寒"的矛盾心理,揭露官府强买强卖的暴行,诗中"半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直"的细节描写,将权贵阶层的伪善与贪婪刻画得入木三分。

在《观刈麦》中,诗人目睹"足蒸暑土气,背灼炎天光"的农人,发出"今我何功德,曾不事农桑"的深刻自省。《杜陵叟》里"剥我身上帛,夺我口中粟"的控诉,直接道出苛政猛于虎的民间疾苦,这类作品往往采用白描手法,以事写情,构建起真实可感的底层生活图景。

叙事长诗的艺术突破 白居易在长篇叙事诗领域取得的成就,堪称中国诗歌史上的里程碑。《长恨歌》与《琵琶行》双峰并峙,分别以历史事件和个人际遇为经纬,编织出感人至深的情感画卷。

《长恨歌》开篇"汉皇重色思倾国"的犀利批判,与结尾"此恨绵绵无绝期"的永恒叹息,形成强烈的戏剧张力,诗中"芙蓉帐暖度春宵"的旖旎,"渔阳鼙鼓动地来"的惊变,"行宫见月伤心色"的孤寂,共同构建起宏大的叙事空间,这种将历史事件诗化的处理方式,开创了文人创作长篇叙事诗的新传统。

《琵琶行》则通过"同是天涯沦落人"的命运共鸣,将音乐美学推向新高度。"大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语"的通感运用,"银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣"的意象叠加,创造出立体的听觉想象,诗人以"江州司马青衫湿"作结,将个人贬谪之痛升华为普遍的人生况味。

闲适诗中的生活美学 晚年退居洛阳期间,白居易创作了大量闲适诗,这些作品看似恬淡超然,实则蕴含着深刻的生命智慧。《钱塘湖春行》中"乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄"的细腻观察,《问刘十九》里"绿蚁新醅酒,红泥小火炉"的生活情趣,都展现出诗人从社会批判向内心观照的转变。

《池上》二首以"小娃撑小艇,偷采白莲回"的天真童趣,勾勒出返璞归真的精神追求。《大林寺桃花》中"人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开"的自然发现,暗含对生命轮回的哲学思考,这类诗作语言清浅而意境深远,开创了宋诗理趣的先河。

诗歌理论的实践典范 白居易的创作始终与其诗论主张高度统一,在《策林》中提出的"根情、苗言、华声、实义"理论,强调诗歌的情感本源与教化功能。《秦中吟》十首贯彻"首句标其目,卒章显其志"的创作原则,如《轻肥》是岁江南旱,衢州人食人"的强烈对比,实践着"歌诗合为事而作"的文学主张。

对于诗歌通俗化的追求,白居易可谓苦心孤诣,据记载,他常将新作念给老妪听,反复修改直至对方理解,这种创作态度使他的诗歌"自长安抵江西,乡校、佛寺、逆旅、行舟之中往往有题其诗者",这种自觉的读者意识,在古典诗人中实属罕见。

跨文化传播的经典样本 白居易诗歌在东亚文化圈产生深远影响,日本嵯峨天皇曾命侍臣秘抄白诗,其文集《白氏长庆集》成为平安朝文人必读书籍,这种跨文化传播的成功,源于诗中蕴含的普世价值:对弱者的同情、对正义的呼唤、对自然的礼赞,这些人类共通的情感跨越了时空界限。

在当代教育领域,白居易诗歌的现代性愈发凸显。《卖炭翁》成为理解古代商品经济的生动教材,《琵琶行》的音乐描写为艺术通感教学提供经典案例,《长恨歌》的爱情叙事为比较文学研究开辟新径,更可贵的是,其作品始终保持着与当下社会的对话能力,当我们读到"可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒"时,依然能感受到穿透时空的人性温度。

( 从新乐府的现实主义精神到闲适诗的生命哲思,白居易用毕生创作诠释了"惟歌生民病"的文学理想,他的诗歌犹如一面明镜,既照见中唐社会的世态万象,也映现出中国文人"兼济天下"的精神传统,在当下这个价值多元的时代,重读白居易不仅是对经典的致敬,更是对知识分子社会责任的再思考——当我们在"键盘时代"谈论文学的社会功能时,这位千年前的诗人早已用作品给出了最好的答案。