1909年10月2日,当首列蒸汽机车鸣响汽笛驶出北京丰台站时,燕山山脉的峭壁见证了中国近代工业史上划时代的时刻——完全由中国人自主设计建造的京张铁路全线贯通,这条蜿蜒于崇山峻岭间的钢铁动脉,不仅改写了中国铁路建设史,更成为中华民族觉醒进程中的重要里程碑,作为这条铁路的总工程师,詹天佑用独创的"人"字形线路和竖井施工法,在西方列强断言"中国人不可能独立完成"的嘲讽声中,为中国工程师正名,为民族工业奠基。

危局中的机遇:京张铁路诞生的历史语境 19世纪末的中国正深陷半殖民地泥潭,自1876年吴淞铁路始建以来,全国已建成的9400余公里铁路中,有93%由外国资本控制,英国工程师金达在勘察张家口地区时断言:"此等复杂地形,非中国工程师所能胜任。"这种技术霸权背后,是列强对华北矿产资源的觊觎,更是对中国人技术能力的蔑视。

1903年,清廷颁布《铁路简明章程》,首次允许民间集资办路,连接北京与塞外的战略要道亟待贯通,张家口作为中俄贸易重镇,年贸易额达白银1.5亿两,但传统驼道运输需要15天之久,当英俄两国为筑路权争执不休时,直隶总督袁世凯敏锐抓住机遇,于1905年奏请"全用华员,不借洋款",这一决策背后蕴含着深远的政治考量。

工程奇迹背后的技术创新 詹天佑接手工程后面临三大挑战:首段南口至青龙桥33‰的陡坡、八达岭隧道1145米的掘进难题、以及资金缺口达预算1/3的财政困境,这位耶鲁大学土木工程系毕业的工程师创造性地采用"双机推挽"运行模式,将最大坡度控制在3.3%以内,在八达岭隧道施工中,他开创性地使用中部竖井法,使工作面从2个增至6个,将日掘进速度提升至2英尺(0.6米)。

最具革命性的是"人"字形线路设计,在青龙桥段,铁路如书法中的顿笔转折,列车通过车头车尾互换实现爬坡,这种因地制宜的设计,较传统盘山铁路缩短线路18公里,节省工程费28万两白银,詹天佑手绘的《京张路标准横断面图》中,详细标注了不同地质条件下的路基处理方案,其精确程度让英国《工程》杂志赞叹"展现了中国工程师的非凡才能"。

民族工业的觉醒实践 京张铁路建设过程中,詹天佑坚持"所有工程人员必须为中国人"的原则,他主持制定的《京张铁路工程标准》共13章212条,是中国首部系统的铁路工程技术规范,在材料采购上,他力排众议采用汉阳铁厂的钢轨,虽然其抗拉强度(420MPa)较进口产品低15%,但通过改进轨枕密度确保了安全运营。

更值得称道的是人才培养机制,詹天佑在工程局内设立实习生制度,白天现场教学,夜晚讲授工程力学,他亲自编写的《铁路工程学》讲义,培养出我国第一代铁路工程师,1909年通车的京张铁路,国产化率达到87%,较同期津浦铁路高出42个百分点。

超越时空的精神遗产 京张铁路的建成,标志着中国工程界开始摆脱对西方的技术依附,通车当年,全国新设民办铁路公司17家,筹款达4.2亿银元,詹天佑提出的"各出所学,各尽所知"理念,成为民国时期"实业救国"运动的精神纲领,1913年,詹天佑发起成立中华工程师学会时,特别将会章第一条定为"统一工程营造制度",其远见卓识可见一斑。

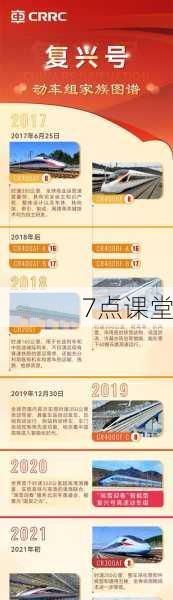

2019年,京张高铁以350公里时速穿越百年历史隧道,新老京张的时空对话中,我们清晰看到:青龙桥站并列的"人"字形铁路与高铁隧道,不仅是技术迭代的见证,更是民族精神的传承,詹天佑铜像前永不熄灭的纪念灯,照亮着中国工程师自主创新的永恒追求。

从蒸汽机车到智能高铁,从0到4万公里高铁里程,京张铁路播下的自主创新种子,已在神州大地结出累累硕果,当我们乘坐复兴号列车穿越居庸关时,峭壁上"中国铁路之父"的题字依然清晰可辨,这条铁路留给我们的,不仅是工程奇迹,更是一个民族在危难中挺起的脊梁,是打破技术垄断的勇气,是代代相传的创新基因,在建设科技强国的今天,这种精神依然闪耀着跨越时空的光芒。