在中国文学史的叙事框架中,"山水田园诗人"的标签往往被用于概括那些寄情自然、隐逸避世的创作者,自陶渊明开创田园诗派,至王维、孟浩然将山水诗推向高峰,这一谱系似乎已形成固定认知,然而当我们审视中唐文人柳宗元的创作轨迹时,却发现简单的归类法难以承载其作品的精神重量,作为"永贞革新"的核心参与者与失败者,柳宗元的山水书写蕴含着远比传统田园诗更为复杂的生命体验与哲学思考,本文试图通过文本细读与历史情境重构,揭示柳宗元文学创作的多维面向,进而探讨文学史书写中类型化思维的局限性。

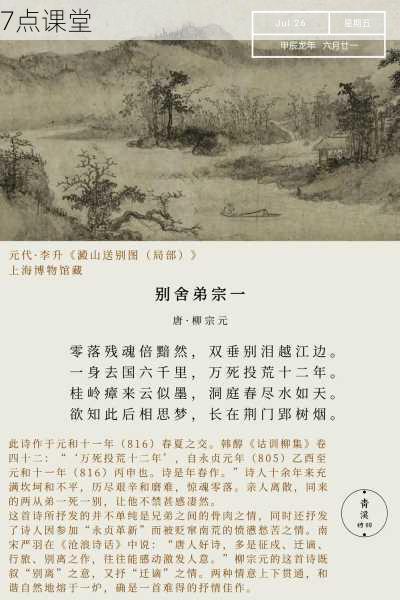

流放者的山水:永州诗文的精神底色 公元805年的永贞革新失败,将时年33岁的礼部员外郎柳宗元抛向南荒永州,这个地理坐标的转移,不仅改变了一个士大夫的人生轨迹,更塑造了中国文学史上独特的"贬谪文学"范式,在永州十年间完成的《永州八记》与《江雪》《渔翁》等诗作,常被后世视为山水文学典范,但若深入文本肌理,便会发现这些作品与盛唐山水田园诗的本质差异。

《始得西山宴游记》开篇即言"自余为僇人,居是州,恒惴栗",这种挥之不去的政治焦虑,在王维"行到水穷处,坐看云起时"的禅意中从未出现,柳宗元笔下的钴鉧潭、小石潭,与其说是自然景观的客观呈现,不如说是被政治创伤重塑的精神镜像,当他在《小石潭记》中以"凄神寒骨,悄怆幽邃"作结,展现的并非传统文人"物我两忘"的审美境界,而是个体生命与残酷现实的剧烈碰撞。

哲学家的自然观:天人关系的重构尝试 相较于陶渊明"采菊东篱下"的田园牧歌,柳宗元的自然书写始终贯穿着理性思辨的锋芒,其《天说》《天对》等哲学著作中建构的唯物主义自然观,在山水诗文中转化为对自然规律的冷静观察。《种树郭橐驼传》借植树之道喻治国之理,《钴鉧潭西小丘记》通过"突怒偃蹇"的怪石暗喻人才埋没,这种将自然现象与社会现实相勾连的书写策略,完全突破了传统山水诗的抒情范式。

在《渔翁》诗中,"烟销日出不见人,欸乃一声山水绿"的意境营造,表面看与王维"空山不见人,但闻人语响"异曲同工,但深入解析可见,柳诗中的"人"始终处于显性缺席与隐性在场的辩证关系中——渔翁的"不见"恰恰强化了观察主体的存在,这种主客体关系的紧张性,与禅宗影响下盛唐诗人的"无我之境"形成鲜明对比。

士大夫的双重困境:文学传统的继承与突破 柳宗元的特殊价值,在于其创作中体现的士大夫精神结构的典型性,作为科举制度培养的精英,他既承袭着"致君尧舜"的儒家理想,又面临着中唐时期日益加剧的党争与政治危机,这种双重性投射在文学创作中,造就了其山水书写的矛盾特质:既有"千山鸟飞绝,万径人踪灭"的孤绝意境,又保持着"孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪"的士人风骨。

对比孟浩然"北山白云里,隐者自怡悦"的隐逸情怀,柳宗元的山水体验始终伴随着强烈的入世冲动,在《愚溪诗序》中,他将居所周围的景物皆冠以"愚"字,这种看似自嘲的命名方式,实则是以反讽姿态对抗主流价值判断,这种将个人命运与自然景观进行符号化连接的创作手法,开创了山水文学的新维度。

文学史定位的再思考:类型化书写的局限性 将柳宗元简单归入"山水田园诗人"谱系,实质上是文学史书写中常见的简化策略,这种归类法忽视了三个重要维度:首先是创作动机的差异性,柳的山水书写源于政治失意而非主动归隐;其次是哲学基础的转变,其自然观具有鲜明的唯物倾向;再次是文体创新的贡献,他开创了游记与寓言结合的新范式。

细察《永州八记》的文本结构,会发现其严密的逻辑推演与哲学思辨:从《始得西山宴游记》的生命顿悟,到《小石城山记》的天人思辨,构成完整的认知体系,这种将自然观察升华为哲学思考的写作方式,在既往山水文学中极为罕见,正如清代林云铭所言:"柳州诸记,不是单纯模山范水,俱有一段天人性命之理。"

贬谪文学的现代启示:知识分子的精神突围 重新审视柳宗元的文学遗产,对我们理解中国传统文人的精神世界具有重要启示,在永州时期的创作中,我们看到一个知识分子如何在极端困境中实现精神突围:通过将政治理想转化为美学建构,把个体创伤升华为普遍性思考,这种转化机制在《江雪》中得到完美呈现——"独钓寒江"的意象既是现实处境的隐喻,又是精神超越的象征。

比较韩愈"云横秦岭家何在"的悲怆与白居易"闲适诗"的自我麻醉,柳宗元的选择显得更具现代性,他既不沉溺于悲情叙事,也不走向彻底的虚无,而是在山水书写中保持着知识分子的批判意识,这种精神特质在《捕蛇者说》等作品中表现为对民间疾苦的关注,在山水诗文中则转化为对自然与人性关系的深层探索。

回到初始问题"柳宗元是山水田园诗人吗",答案已然明晰,这位中唐文豪确实拓展了山水文学的疆域,但其创作本质上是传统士大夫在历史变局中的精神自传,将柳宗元简单归入某个诗派,无异于用概念囚禁思想,当我们重读"岭树重遮千里目,江流曲似九回肠"这样的诗句,看到的不仅是精湛的写景艺术,更是一个时代知识分子在困境中的精神跋涉,这种超越类型化书写的文学价值,或许才是柳宗元留给后世最重要的遗产。

在当代语境下重新诠释柳宗元,不仅关乎文学史的准确认知,更涉及如何理解中国文人的精神传统,他的创作实践提示我们:真正的文学经典往往诞生于既定范式的突破之中,而伟大的作家永远拒绝被简单归类,这或许正是柳宗元历经千年仍能引发共鸣的根本原因——在那些看似描写山水的文字深处,始终跃动着不向命运屈服的人文精神。