在二十世纪中国文学的星空中,"鲁迅"这个名字如北斗般指引着思想启蒙的方向,这个笔名不仅承载着作家周树人对民族命运的深切关怀,更成为新文化运动以来最具象征意义的文化符号,当我们追溯"鲁迅"二字的由来时,实则是在触摸一个知识分子在时代裂变中的精神轨迹,在解读近代中国知识精英寻求文化突围的密码。

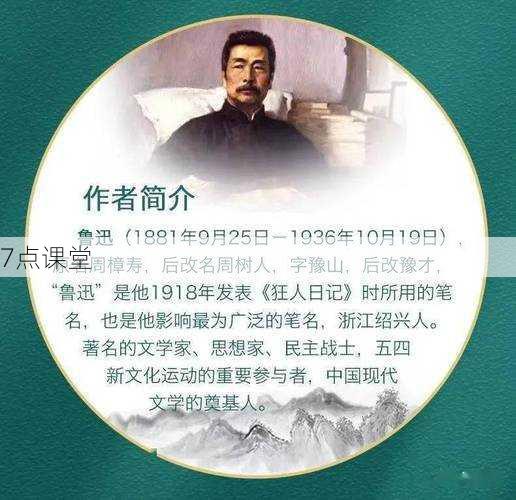

周树人的精神蜕变与笔名嬗变 1881年诞生于绍兴周氏家族的周樟寿,自幼接受传统私塾教育,十八岁参加科举县试时,他将名字改为"周树人",这个看似平常的举动已暗含着青年知识分子的觉醒意识。"十年树木,百年树人"的古训,在清末民族危亡的背景下被赋予了新的内涵,此时的周树人已不满足于科举功名,开始关注维新思想,这种思想转变在1902年赴日留学期间达到高潮。

在东京弘文学院时期,周树人使用过"戛剑生"的别号,这个充满侠气的笔名折射出青年革命者的锐气,1907年创办《新生》杂志时启用的"令飞""迅行"等笔名,则昭示着从医学转向文艺的决心,这些笔名的演变轨迹,恰似一部动态的精神自传,记录着一位传统士大夫向现代知识分子的转型历程。

"鲁迅"笔名的多维解析 1918年5月,《新青年》杂志第四卷第五号刊出中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,署名"鲁迅"的作品首次震动文坛,关于这个笔名的由来,历来存在多种解读,每种说法都折射出特定维度的文化意蕴。

最广为流传的说法认为"鲁"取自母姓,周树人之母鲁瑞出身书香门第,虽未受过正规教育却自学成才,这种坚韧的求知精神深深影响着儿子,取母姓为笔名,既是对传统父权文化的微妙反叛,也暗含着对母亲启蒙教育的感恩,而"迅"字则取自早年笔名"迅行",既保留着青年时期的锐气,又新增了"迅速觉醒"的时代寓意。

另一种说法将"鲁迅"与古代先贤联系起来。《说文解字》释"鲁"为"钝也",这恰与周树人自谦的性格相合;而"迅"字又可追溯至《论语·乡党》"迅雷风烈必变",暗含唤醒民众的雷霆之势,这种解释虽显牵强,却反映出后世对鲁迅文化人格的理想化建构。

更具深意的解读来自汉字本身的意象组合。"鲁"字上半部的"鱼"象征自由精神,下半部的"日"代表光明追求;"迅"字的"辶"旁暗示行走姿态,"卂"部则如展翅之形,这种拆字解读虽属后人附会,却生动诠释了鲁迅精神中自由追求与战斗姿态的统一。

笔名背后的文化立场 "鲁迅"这个笔名的确立绝非偶然,它是新文化运动语境下知识分子身份重构的典型样本,与传统文人喜用典雅别号不同,鲁迅选择朴实无华的二字笔名,体现着与旧文学决裂的姿态,这种命名的"去装饰化",暗合着白话文运动的平民立场。

更深层的文化密码藏在笔名的声音特质中。"Lu Xun"这个发音在北方官话中干脆利落,在吴语方言里则显深沉凝重,这种语音的多重性恰似其作品在犀利批判中蕴含的悲悯情怀,当这个笔名随着《阿Q正传》《药》等作品传遍神州,其本身就成为现代性启蒙的声呐。

笔名实践与文学革命 "鲁迅"作为文化符号的生成过程,与二十世纪中国文学现代性进程紧密交织,这个笔名最早出现在《狂人日记》并非偶然——中国文学史上第一部彻底摆脱文言桎梏的白话小说,需要一个同样具有革命性的作者署名,当读者在《新青年》上看到这个陌生而有力的笔名时,事实上已经参与了新文学的身份建构。

值得注意的是,鲁迅在使用这个笔名时始终保持清醒的距离感,他在《阿Q正传的成因》中写道:"鲁迅是我用作发表小说时随便起的名字",这种刻意的轻描淡写,恰恰反衬出笔名选择背后的深思熟虑,正如其杂文中的"曲笔"艺术,这种命名策略本身就成为抵抗文化专制的隐喻。

文化符号的生成与流变 随着鲁迅文学地位的经典化,"鲁迅"逐渐超越个人指称,演变为具有多重能指的文化符号,在左翼文学视野中,它是战斗的旌旗;在自由主义者看来,它是启蒙的火炬;对保守阵营而言,它又是需要警惕的异端,这种符号的增殖现象,恰恰印证了鲁迅精神的丰富性与复杂性。

当代文化场域中的"鲁迅"符号更呈现出多元阐释的可能,网络时代的青年用"鲁学"解构权威,商家将鲁迅形象商品化,这些现象引发的争议本身,仍在延续着"鲁迅"笔名的文化生命力,正如钱理群教授所言:"每个时代都需要自己的鲁迅读法",这个笔名始终保持着与现实对话的潜能。

从周树人到鲁迅的命名嬗变,实质是近代中国知识分子精神突围的缩影,这个笔名承载的不仅是个人身份的重构,更是整个民族在现代化转型中的文化焦虑与理想追寻,当我们今天重溯"鲁迅"的由来时,实际上是在追问:在一个大变革时代,知识分子如何通过命名实践确立文化立场?文学符号又如何成为民族精神的载体?

答案或许就藏在《野草》题辞的那句"当我沉默着的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚"中。"鲁迅"这个笔名,正是这种充实与空虚的辩证统一,是呐喊与沉默的精神合体,它提醒我们:真正的文化启蒙,永远始于对命名本身的深刻思考与勇敢实践。

(全文共1437字)