当穹顶成为教科书

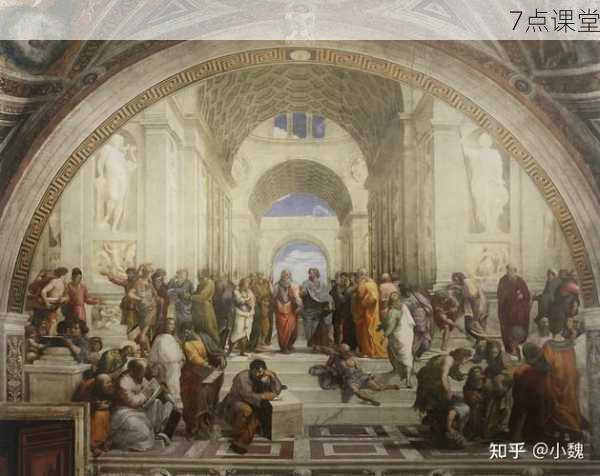

在梵蒂冈西斯廷教堂的拱顶下,米开朗基罗用四年零五个月的时间(1508-1512),以仰卧姿势在480平方米的穹顶上完成了人类艺术史上最壮观的壁画——《创世纪》,这幅由343个人物构成的鸿篇巨制,不仅是西方艺术的巅峰之作,更是一本镌刻在穹顶之上的立体教科书,当我们以教育视角重新审视这件作品时,会发现它完美诠释了文艺复兴时期人文主义教育的核心精神:对人的潜能开发、对跨学科思维的追求,以及对创造力的极致探索。

《创世纪》诞生的教育土壤

1 佛罗伦萨的工坊教育体系 米开朗基罗13岁进入多梅尼科·吉兰达约画室时,正值佛罗伦萨艺术教育的黄金时代,这种以师徒制为核心的工坊教育,强调"眼、手、心"三位一体的训练模式,学徒需要同时学习解剖学、数学透视、古典文学和材料工艺,这种跨学科培养为米开朗基罗日后在雕塑、建筑、诗歌领域的全面造诣奠定了基础。

2 人文主义思潮的浸润 美第奇家族创办的"柏拉图学园"聚集了当时顶尖的学者,15岁的米开朗基罗在此接触到新柏拉图主义思想,这种强调"神圣灵感"与"人性觉醒"并存的哲学,直接影响了《创世纪》中"神圣创造"与"人性光辉"的辩证呈现,画面里亚当的躯体既展现完美人体比例,又充满神性光辉,正是人文主义教育的视觉化表达。

3 解剖学的革命性突破 在创作《创世纪》前,米开朗基罗曾在 Santo Spirito 医院进行秘密解剖研究,这种将科学实证与艺术创作结合的教育实践,使得穹顶人物展现出前所未有的肌肉动态,在《分开光暗》场景中,上帝扭转的躯干呈现出八组肌肉群的精准联动,这种对人体动力学的掌握,至今仍是医学解剖教学的经典案例。

《创世纪》中的教育密码

1 叙事结构的教学逻辑 整个穹顶壁画采用"倒叙-顺叙"交织的叙事结构:中央九幅主场景从《分开光暗》到《诺亚醉酒》按创世纪顺序展开,四周的预言家、女巫像则暗示人类对真理的永恒追寻,这种将线性叙事与环形象征结合的布局,与文艺复兴时期盛行的"记忆宫殿"教学法异曲同工,引导观者建立空间化的知识体系。

2 色彩运用的认知启示 米开朗基罗突破传统湿壁画技法,在《创世纪》中首创"未完成技法"(non-finito),他故意保留部分素描线稿,用靛蓝与赭石的对比色制造视觉纵深,这种"留白艺术"暗合现代教育学的"最近发展区"理论——通过适度不完整激发观者的想象参与,正如优秀教师应引导而非填鸭的教学智慧。

3 透视法的教育革命 为解决仰视造成的视觉变形,米开朗基罗发明了动态透视系统,在《创造日月》场景中,上帝双臂的尺寸经过精确计算:站立观看时臂展达2.4米,平视时缩为1.8米,这种将数学几何融入艺术创作的方法,正是达芬奇"艺术作为科学之镜"教育理念的完美实践。

跨时空的教育启示录

1 创造力培养的三大维度

- 观察力训练:米开朗基罗为捕捉动态瞬间,常在罗马街头观察搬运工的身体律动,这种"生活即课堂"的理念,启示现代教育应打破教室边界。

- 抗挫力磨练:创作期间颜料霉变、教皇施压、身体损伤等困境,反而催生出更具张力的艺术表达,这种"压力教育"对当代青少年的心理韧性培养具有镜鉴意义。

- 跨界思维养成:从雕塑家的三维思维到画家的二维呈现,米开朗基罗证明创新往往产生于学科交界处,正如《利比亚女先知》扭转的体态,实则是将雕塑《大卫》的contrapposto(对立平衡)技法平面化的突破。

2 人文教育的永恒价值 在《创造亚当》中,上帝与亚当指尖将触未触的瞬间,完美诠释了人文主义教育的精髓:不是知识的单向灌输,而是激发内在神性的觉醒,这种教育哲学在AI时代更显珍贵——当技术可以替代技能时,唯有对人性光辉的认知不可替代。

3 艺术教育的认知重构 近年神经科学研究发现,《创世纪》中螺旋式构图能激活大脑的默认模式网络(DMN),这种由下而上的美学体验,与应试教育的机械记忆形成鲜明对比,意大利教育部近年推行的"艺术思维课程",正是借鉴这种沉浸式、非线性的认知方式。

穹顶之下的现代课堂

1 教育空间的重构实验 美国麻省理工学院媒体实验室将《创世纪》的环形叙事转化为"沉浸式学习舱",通过360度投影重现创作过程,学生在虚拟现实中体验颜料调配、透视计算等环节,这种多感官参与的教学模式,使知识留存率提升40%。

2 跨学科教育的当代实践 清华大学美术学院开设的"艺术解剖学"课程,要求学生在临摹《创世纪》的同时撰写肌肉运动分析报告,这种文理交融的教学设计,正是对文艺复兴教育传统的现代回应。

3 教师角色的重新定位 正如米开朗基罗在创作后期果断铲除已完成的《洪水》场景进行重构,优秀教育者应具备"动态修正"的勇气,芬兰教育改革的"现象教学法",强调教师作为"学习设计师"而非知识传授者的角色转变,与这种教育智慧不谋而合。

永恒穹顶的教育回响

当最后审判的号角在《创世纪》的穹顶下回响,我们看到的不仅是宗教叙事的终结,更是人类教育理想的永恒开端,在这个技术迭代加速的时代,米开朗基罗用颜料和灰泥构建的不朽穹顶,依然在诉说着教育的本质真谛:培养完整的人,激发神圣的创造本能,在有限中追寻无限可能,正如艺术史家肯尼斯·克拉克所言:"西斯廷天顶画是人性向神性的致敬,更是教育所能达到的最高诗篇。"

(全文共计2176字)