当《第五交响曲》的四个音符在维也纳剧院首次奏响时,台下听众绝不会想到,这个被后世称为"命运敲门声"的旋律,将永远改变人类音乐史的进程,路德维希·凡·贝多芬(Ludwig van Beethoven),这位将古典主义推向巅峰又为浪漫主义打开大门的音乐巨匠,用57年的生命谱写了一曲超越时代的灵魂交响,他的故事不仅是音乐进化史的缩影,更是一个人类精神对抗宿命的壮丽史诗。

1770年12月,波恩选帝侯宫廷乐师约翰·凡·贝多芬家中诞生了一个注定要撼动世界的婴儿,这个诞生于音乐世家的孩子,在酒精成瘾的父亲严酷训练下,4岁开始学习钢琴和小提琴,8岁首次公演即展现出惊人天赋,但与其说这是音乐神童的常规剧本,不如说是命运交响曲的残酷前奏——父亲企图复制莫扎特式的成功,用暴力教学将幼年贝多芬禁锢在琴凳之上,这种创伤性经历反而锻造出他日后对抗逆境的钢铁意志。

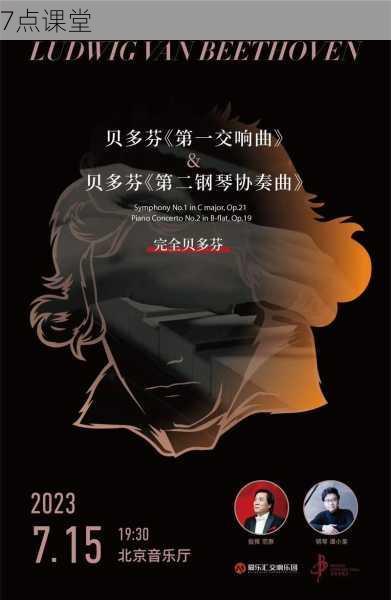

1792年,22岁的贝多芬带着科隆选帝侯的推荐信来到维也纳,这个决定性的转折点将音乐之都变成了他的试炼场,在海顿门下学习对位法时,年轻的作曲家展现出惊人的叛逆精神,当老师批评其作品"充满难以理解的音符"时,贝多芬坚持保留所有突破常规的和声进行,这种对音乐语言的革新欲望,在1800年首演的《第一交响曲》中初现锋芒,作品开篇的属七和弦直接打破古典交响曲的传统序章,令当时的乐评人惊呼"这是对海顿的亵渎"。

1802年的"海利根施塔特遗书"事件,将贝多芬的艺术生命推向生死边缘,逐渐丧失听力的残酷现实,迫使他在维也纳郊外写下那封未曾寄出的绝笔信:"是艺术,仅仅只是艺术留住了我。"这份遗书没有成为终点,反而成为英雄交响曲的序章,随后的十年间,完全失聪的作曲家进入创作巅峰期,《英雄交响曲》突破传统交响曲长度三倍有余,《第五交响曲》建立起动机发展的全新范式,《第六交响曲》开创标题音乐先河,这些作品共同构建起音乐史上的"英雄时代"。

1824年5月7日,维也纳肯恩顿门剧院见证音乐史上最震撼的瞬间,当《第九交响曲》末乐章的合唱响起时,背对观众指挥的贝多芬仍在机械挥动双臂,直到女高音轻轻扳过他的肩膀,他才看见观众雷鸣般的掌声与泪水,这部首次将人声引入交响曲的鸿篇巨制,不仅实现了康德"艺术通向道德"的哲学理想,更将席勒《欢乐颂》的人文主义精神熔铸成永恒的音乐丰碑,此刻的失聪者,反而成为了最透彻的聆听者——他用内在听觉捕捉到了人类灵魂最深处的共鸣。

贝多芬的创作密码深藏于32首钢琴奏鸣曲之中,从早期《悲怆》中暴风雨般的和弦冲击,到中期《热情》里火山喷发式的激情倾泻,直至晚期《锤子键》中抽象深邃的哲学沉思,这些"新约圣经"般的作品完整记录了作曲家从古典形式到浪漫表达的蜕变轨迹,在《第29号钢琴奏鸣曲》长达45分钟的宏大结构中,复调织体与奏鸣曲式的碰撞产生出核聚变般的能量,预示了瓦格纳"整体艺术"的雏形。

作为音乐史上的普罗米修斯,贝多芬的革命性不仅在于形式创新,他将作曲家的社会地位从宫廷仆役提升为精神领袖,在《菲岱里奥》中歌颂自由与正义,在《庄严弥撒》里探讨信仰本质,用音乐构建起人文主义的圣殿,当拿破仑称帝时,他愤怒划去《英雄交响曲》扉页的题献,这个著名举动标志着艺术家独立人格的觉醒——音乐不再是权贵的装饰品,而是人类精神的战旗。

在创作技法层面,贝多芬展现出惊人的前瞻性。《大赋格》中狂野的现代性和声,预示了二十世纪无调性音乐的到来;《迪亚贝利变奏曲》将简单的圆舞曲主题发展成33个风格迥异的变体,展示了主题发展的无限可能;晚期弦乐四重奏中碎片化的乐思拼接,启发了印象派的音色革命,正如罗曼·罗兰所言:"他用痛苦铸造欢乐",在无声世界里创造出最丰富的声音宇宙。

这位音乐巨人的精神遗产早已超越艺术领域,当柏林墙倒塌时,伯恩斯坦指挥九国乐团演奏《第九交响曲》庆祝自由重生;当人类探测器飞向深空,"欢乐颂"旋律被刻录在金唱片中代表地球文明;每年元旦,维也纳爱乐的新年音乐会都以《欢乐颂》作为压轴曲目,贝多芬的音乐密码已融入现代文明的基因,成为人类追求光明的不灭火种。

在波恩故居的展柜里,陈列着作曲家晚年使用的对话本,泛黄的纸页上写满友人为其记录的谈话内容,这些沉默的文字与震耳欲聋的乐谱形成惊人对比,揭示出艺术创造的终极奥秘:当物理听觉消失时,心灵听觉反而获得绝对自由,贝多芬用残缺的肉体证明了精神的完整,用个人的苦难谱写出人类的赞歌,这正是他留给后世最宝贵的精神遗产——在命运的重压下,艺术永远能够开出希望之花。