在中国教育史上,孔子与弟子颜回"箪食瓢饮"的典故广为流传,这个看似简单的师生用餐场景,实则是中华教育智慧的浓缩样本,当我们以现代教育视角重新审视《孔子家语·困誓》中记载的这个故事,会发现其中蕴含的教育哲学远比表面呈现的更为深邃。

公元前489年,孔子周游列国至陈蔡边境时遭遇"七日不火食"的困境,在饥困交迫之际,颜回外出讨得些许米粮,支锅煮饭时,有煤灰落入锅中,颜回拾起沾灰的饭粒食用,这一幕恰被路过的子贡看见,误以为颜回偷食,遂向孔子禀报,面对弟子的质疑,孔子没有立即责难,而是通过创设"祭祀"情境,引导颜回主动说明原委,最终化解误会,这个充满张力的教育场景,展现出中国古代教育智慧的多重维度。

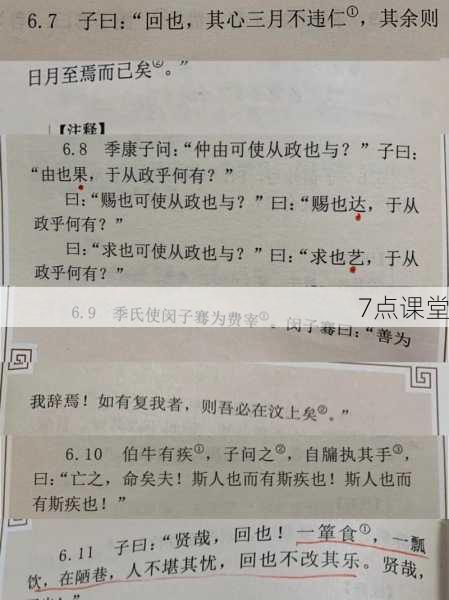

这个故事揭示了传统师道中"观行察心"的教育智慧,当子贡带着质疑前来时,孔子并未轻信单方面说辞,而是清醒认识到"吾信回之为仁久矣"(《孔子家语》),这种基于长期观察建立的师生信任,恰与现代教育心理学中的"教师期待效应"形成跨越时空的呼应,孔子对颜回"一箪食,一瓢饮,在陋巷"(《论语·雍也》)品格的长期了解,构建起超越表象判断的认知框架,这提醒当代教育者:对学生的评价体系必须建立在持续观察与深入了解之上,避免陷入"眼见未必为实"的认知陷阱。

故事中孔子处理问题的方式彰显了"不教而教"的育人艺术,面对可能的道德瑕疵,孔子没有采用直接质问的方式,而是创设"今者梦见先君,食洁而后馈"(《孔子家语》)的祭祀情境,这种情境化教育策略,既维护了弟子的尊严,又为其自我澄清创造了空间,这种教育智慧与苏格拉底"产婆术"的启发式教学异曲同工,都强调通过创设认知冲突引导学习者自我反思,在现代课堂管理中,这种"间接引导"的方法仍具有重要价值,尤其在处理学生敏感问题时,能有效避免对抗性沟通。

更深层次看,这个典故折射出儒家教育中"慎独"精神的培养范式,颜回在无人监督时仍恪守"饭洁而后食"的原则,正是"莫见乎隐,莫显乎微"(《中庸》)道德自觉的生动写照,孔子通过此事特别强调"所信者目也,而目犹不可信"(《孔子家语》),实质上是在训练弟子超越表象判断的思维能力,这种培养方式与当代批判性思维教育不谋而合,都致力于塑造学习者独立判断与价值澄清的能力。

从教育伦理维度分析,这个故事构建了完整的道德教育闭环:认知冲突—情境考验—自我澄清—价值内化,当颜回解释"向有煤炱入甑中,弃食不祥,回攫而饭之"时,不仅完成了事实澄清,更在师生互动中强化了"惜粮敬食"的道德认知,这种将生活事件转化为教育契机的智慧,正是"生活即教育"理念的古典范本,相较现代教育中常将道德教育局限在课堂说教,这个案例展示了如何将日常生活转化为鲜活的教育现场。

值得注意的是,这个教育叙事的深层结构还蕴含着师生关系的动态平衡,孔子作为师者既保持权威性,又不失亲和力;颜回作为弟子既恪守礼仪,又敢于直言,这种"亲而不昵,敬而不畏"的师生关系模式,恰是《学记》所述"安其学而亲其师,乐其友而信其道"的理想状态,反观当下教育中常见的师生关系异化现象,或权威压制,或放任自流,这个古老故事提供的平衡智慧仍具镜鉴意义。

从教育方法论角度重审,这个典故还展现了诊断性评价的原始形态,孔子通过观察弟子的应激反应,评估其道德修为的真实水平,这种过程性评价方式,打破了结果导向的单一评价模式,现代教育测量学强调的"真实性评价"(authentic assessment),其核心理念竟与两千多年前孔子的教育实践遥相呼应,这提示我们:真正有效的教育评价应当渗透于学习生活的全过程。

更进一步分析,这个教育事件还包含着文化传承的密码,颜回"攫而饭之"的动作,本质是对"黍稷非馨,明德惟馨"(《尚书》)祭祀文化的践行,孔子将日常饮食与祭礼相联系的教育策略,实则是通过文化仪式强化价值认同,这种将文化传承融入生活实践的教育智慧,对当今传统文化教育中普遍存在的"知识化""表演化"倾向具有纠偏意义。

在认知心理学视域下,这个误会事件的处理过程堪称经典的问题解决案例,孔子面对信息冲突时表现出的认知弹性——既不完全否定目击证言,也不盲目怀疑既有认知,而是通过创设新情境获取更多信息——完美演绎了"推迟判断"的批判性思维策略,这种思维模式对信息爆炸时代的师生都具有重要启示:在真相未明时保持审慎判断的定力。

站在当代教育改革的语境中重读这个典故,我们更能体会其历久弥新的价值,当标准化测试挤压着教育的人文空间,当技术理性遮蔽了教育的生命温度,孔子与颜回的故事提醒我们:真正的教育发生在具体的生命互动中,需要教育者具备"观人于微"的洞察力、"举重若轻"的教育智慧以及"润物无声"的育人情怀,那个在陈蔡之困中依然坚持教育初心的师者形象,恰是现代教育者面对困境时应持守的精神坐标。

穿越两千多年的时空,孔子与颜回这段"吃饭"的日常插曲,依然闪烁着智慧的光芒,它不仅是中华师道传统的生动注脚,更蕴含着超越时代的教育真谛,在快餐文化盛行的今天,重新品味这个关于"慢教育"的故事,我们或许能找到对抗教育异化的精神力量,正如颜回"不改其乐"的修为所启示的:真正的教育,终将回归到对生命本真的观照与成全。