### 一、杏坛下的对话:孔子教育理念的日常实践

公元前522年的鲁国都城曲阜,春日的杏花纷飞如雪,在城北一株三人合抱的老杏树下,四十五岁的孔子正盘膝坐在草席上,二十余名弟子围坐成半月形,这个被后人称作"杏坛"的教学场所,没有高墙阻隔,没有等级阶梯,只有清风穿林而过,带着花瓣落在竹简上。

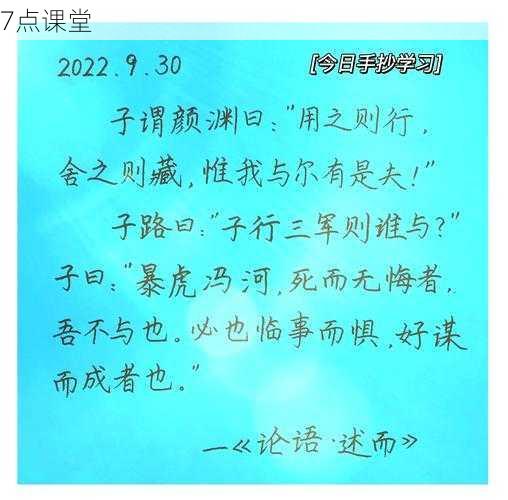

"夫子,何谓仁?"年轻的子路突然发问,手中的剑穗在春风中轻摆,孔子注视这个刚猛直率的弟子,目光掠过他腰间的佩剑:"仁者爱人,但若遇虎狼当道,仁者当执干戈以卫社稷。"话音未落,另一侧的子贡已掏出随身的算筹:"夫子,商人行仁可有损益?"孔子捻须而笑:"端木赐啊,利者义之和也,商通有无本是仁政,唯不可见利忘义。"坐在角落的颜回默默研磨竹简,忽然抬头:"回以为,克己复礼为仁。"孔子眼中闪过欣慰:"贤哉回也!"

这个寻常的教学场景,恰似一幅流动的春秋教育画卷,没有固定的课表,没有统一的教材,有的是师生在具体情境中的思想碰撞,孔子总能根据学生的个性特点、生活经验即时调整教学策略,这种动态生成的教育智慧,在《论语》中留下了三百余处鲜活的对话记录。

### 二、周游列国的教育实验

公元前497年深秋,五十五岁的孔子带着数十弟子踏上周游列国的征程,马车辘辘驶过卫国的泥泞官道时,一场突如其来的大雨让队伍狼狈不堪,子路扯着湿透的衣襟抱怨:"君子亦有穷乎?"孔子在车中正襟危坐:"君子固穷,小人穷斯滥矣。"这个场景后来凝练成《论语·卫灵公》中"在陈绝粮"的经典篇章。

在宋国边境遭遇司马桓魋追杀时,孔子边整理书简边对弟子说:"天生德于予,桓魋其如予何?"这种危难时刻的从容教诲,比任何课堂说教都更具震撼力,十四年间,他们走过七个诸侯国,行程约两千余里,将颠沛流离的困顿转化为最生动的教育现场,在黄河渡口讨论水德,在泰山脚下感悟仁者乐山,这种"行万里路"的教学方式,比单纯的书斋讲学更能塑造完整的人格。

### 三、因材施教的典范演绎

宰予昼寝的故事最能体现孔子的教育艺术,当其他弟子都在晨读时,宰予却在课堂上酣睡,孔子没有简单责罚,而是叹息"朽木不可雕也",继而观察数日,发现宰予常在深夜研读史料,于是某日课后特意留下宰予:"吾闻夜猫目明而昼盲,子其夜鸮乎?"从此为宰予调整学习时间,终使其成为"言语"科高足。

面对不同资质的弟子,孔子的教导方式千变万化,教樊迟种稼穑,与曾参论孝道,跟子夏谈《诗》教,每个教学案例都是精准的"教育诊断",他深谙"中人以上可以语上,中人以下不可以语上"的分层教学原则,这种灵活变通的教育智慧,至今仍在师范院校的案例教学中被反复研讨。

### 四、对话录里的教育密码

《论语·先进》篇记载的"侍坐章",堪称古代教育现场的全息记录,当孔子让弟子们各言其志时,子路率尔而对:"千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑,由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。"这番豪言引得孔子哂笑,待曾皙说出"浴乎沂,风乎舞雩,咏而归"的理想时,孔子却喟然叹曰:"吾与点也!"

这场著名的教学对话,展现出孔子对弟子个性与志向的深刻把握,他通过看似随意的谈话,引导弟子们思考个人理想与社会责任的关系,这种苏格拉底式的"产婆术"教学法,比直接灌输更能激发深层思考,现代教育心理学研究的"最近发展区"理论,竟与两千多年前孔子的教学实践不谋而合。

### 五、永恒流动的教育之河

孔子临终前的教育场景尤为动人,据《史记·孔子世家》记载,病榻上的夫子仍坚持整理《春秋》,子贡前来探望时,孔子扶杖立于门前,歌曰:"泰山其颓乎!梁木其坏乎!哲人其萎乎!"这最后的教诲,将生死大事化作生命教育的终极课题。

当今新加坡南洋理工大学的"孔子课堂",德国海德堡大学的"论语研讨班",都在用现代方式延续着古老的教育智慧,北京某中学教师将《子路曾皙冉有公西华侍坐章》改编成课堂剧,学生们在角色扮演中体会到"不愤不启,不悱不发"的教学真谛,这种跨越时空的教育对话,证明真正的教育智慧从不会固化为标本,而永远是一条流动的河。

从杏花纷飞的讲坛到列国交驰的古道,从竹简上的对话到屏幕前的网课,孔子留下的教育遗产始终保持着鲜活的生命力,当我们在人工智能时代重读这些古老的教育故事,会发现最先进的教育科技,终究要回归到"有教无类""因材施教"的人本基点,这或许就是为什么在ChatGPT横空出世的今天,我们依然需要反复聆听那个拄着竹杖、行走在春秋古道上的教育者的足音。