民间故事中的道德图谱 董永与七仙女的传说作为中国四大民间爱情故事之一,其文本形态经历了从汉代画像石到现代影视剧的千年演变,这个承载着农耕文明精神密码的故事,实则构建了一个完整的道德教化体系,在湖北孝感出土的东汉画像石中,董永"鹿车载父"的场景与槐荫树下的婚配图景并置呈现,暗示着孝道与婚姻伦理的双重主题,宋代话本《董永遇仙传》中,织女"十日织锦三百匹"的奇迹,既是对女性劳动价值的肯定,更暗含着"勤能补拙"的生存智慧。

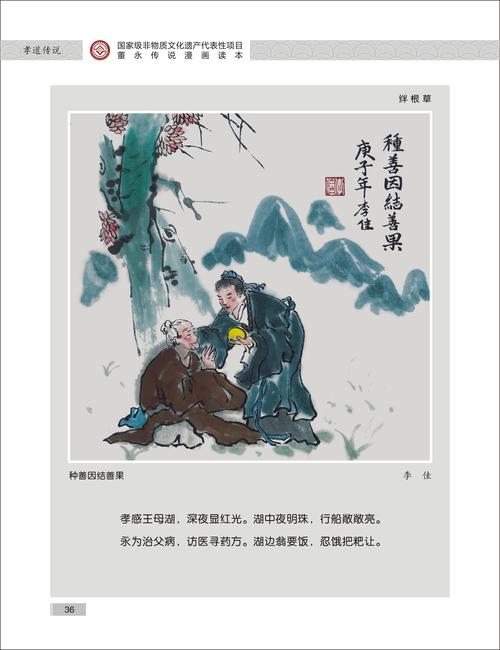

孝道文化的具象化表达 故事开篇的"卖身葬父"情节,在当代视角下看似极端,实则浓缩着传统社会对孝道的最高诠释。《孝经》中"孝悌之至,通于神明"的理念在此得到戏剧化呈现,董永的孝行感动天庭,这种天人感应的叙事模式,本质上是将道德行为神圣化的文化策略,值得注意的是,各地流传的版本中,董永劳作的具体形式随地域经济形态变化:在江浙演变为蚕桑劳作,在北方则体现为农耕场景,这种在地化改编强化了道德教化的普适性。

婚姻伦理的辩证呈现 七仙女"下凡配凡夫"的母题,打破了传统"门当户对"的婚配观念,但仔细考察会发现,故事中仍保留着对婚姻责任的强调,黄梅戏《天仙配》中"你耕田来我织布"的经典唱段,构建了传统家庭分工的理想模型,而"百日缘"的时间设定,既是对人仙界限的遵守,也隐喻着婚姻关系中责任与克制的必要性,这种看似浪漫主义的叙事,实则是用神话外衣包裹现实伦理的智慧表达。

劳动教育的隐喻系统 故事中"织锦偿债"的核心情节,构建了完整的劳动价值体系,七仙女"传技授艺"的细节在不同版本中演化出纺织、刺绣等具体劳动形态,形成可操作性的劳动教育模板,在山东高青县流传的版本中,七仙女教会村民用槐叶染布的技术,这种将神话叙事与生产技艺结合的方式,使道德教化获得了物质载体,当代教育者可以从中提炼出"劳动创造价值"、"技艺改变命运"等现代教育理念。

民间智慧的传承机制 董永故事在传播过程中形成了独特的"符号教学法",槐荫树作为婚证媒介,既是对自然崇拜的延续,也暗含"万物有灵"的生态伦理;老牛开口说话的奇幻情节,在儿童认知体系中建构起拟人化思维模型,这些符号系统通过戏曲、年画、皮影等载体代际传递,形成立体化的教育网络,据统计,全国现存37个剧种保留有《天仙配》剧目,这种艺术形式的多样性保证了道德教化的持续渗透。

现代教育的转化路径 面对价值多元的现代社会,董永传说需要创造性转化,某实验小学开展的"新编天仙配"项目式学习,引导学生探讨"孝道的现代诠释"、"性别角色演变"等议题,将古老叙事转化为思辨素材,在家庭教育层面,可以借鉴故事中"困境-突破"的叙事结构,设计亲子共读的道德两难情境,数字技术则提供了新的传承方式,某博物馆开发的AR互动展项,让观众亲身经历"织锦偿债"的过程,使传统美德获得沉浸式体验。

文化原型的当代启示 这个起源于东汉的传说,在21世纪依然具有现实意义,当"躺平文化"冲击劳动价值观时,故事中"自力更生"的精神内核恰能提供文化抗体;在老龄化社会背景下,"卖身葬父"的极端孝行转化为对养老责任的现代思考,更重要的是,故事展现的道德困境——个人幸福与责任担当的冲突、自由意志与命运安排的博弈,为青少年提供了永恒的价值思辨空间。

民间故事作为流动的道德教科书,其教育功能不在于直接灌输教条,而在于构建可供世代探讨的价值对话场域,董永与七仙女传说历经千年依然焕发生命力,正因其内核中蕴含着超越时代的伦理智慧,当我们将目光从仙凡相恋的奇幻外壳转向深层文化结构时,会发现这些故事实则是先民留给现代教育的密码本,等待我们用新的时代精神去破译和传承。