(引言) 在纽约大学医学院的解剖实验室里,新生们屏息凝视着面前的实验器材,当教师将一只麻醉后的小白鼠置于解剖台上时,整个教室的空气仿佛凝固——这个持续了半个世纪的经典教学场景,恰是生命科学教育发展的缩影,作为人类最熟悉的实验动物,小白鼠不仅推动了医学研究的进步,更在基础教育领域扮演着独特的教育媒介角色,本文将从科学史、教育伦理、教学实践三个维度,探讨这个微小生命如何在实验室与课堂之间架起认知的桥梁。

第一章:认知革命中的沉默先驱者 18世纪法国生理学家克劳德·伯尔纳首次系统使用小白鼠进行医学实验时,可能未曾料到这个选择将改写现代科学进程,在孟德尔遗传定律被重新发现的1900年,哈佛大学Bussey研究所的威廉·卡斯尔教授开始系统性培育实验小鼠,通过二十代连续近亲繁殖,最终培育出世界上首个标准化实验鼠系,这些通体纯白的小生物之所以成为实验室宠儿,源于其与人类基因92%的相似度,以及每21天即可完成世代更替的繁殖优势。

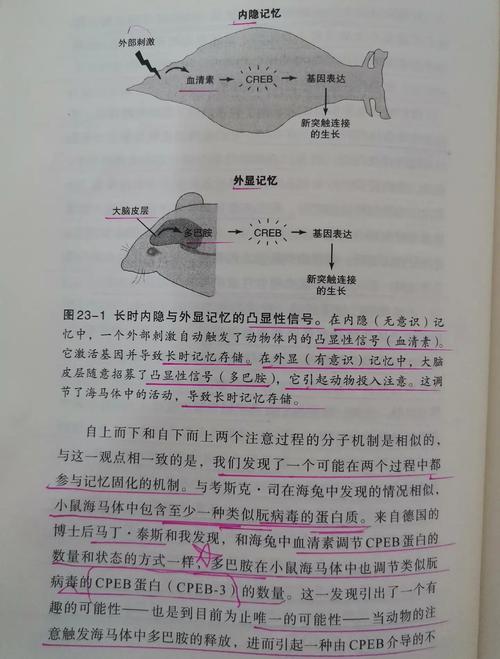

在芝加哥大学生物系,教授们至今保留着1960年代的教学案例:通过观察小白鼠迷宫实验,学生直观理解条件反射与空间记忆的神经机制,这种将复杂认知过程具象化的教学方式,使得小白鼠成为认知心理学发展的重要推手,2021年诺贝尔生理学或医学奖得主阿尔登在研究温度触觉受体时,正是通过小鼠实验验证了人类感知系统的进化路径。

第二章:教育场域中的伦理思辨 当英国皇家科学院2009年宣布取消中学生物课的小鼠解剖实验时,引发了全球教育界的激烈论战,反对者认为这是科学教育的倒退,支持者则强调动物伦理的重要性,这场争议暴露出科学教育中的深层矛盾:如何在知识传授与生命尊重之间寻找平衡点?

加州理工学院开发的虚拟解剖软件给出折中方案,通过三维建模技术,学生可以在数字界面中逐层解剖虚拟小鼠,系统学习生理结构,但在波士顿某私立中学的对比实验中,使用真实标本的学生在组织记忆准确率上高出37%,这种差异促使教育者重新思考具身认知的重要性,日本筑波大学开发的"伦理决策模拟系统",要求学生在虚拟环境中为实验动物设计替代方案,这种训练显著提升了学生的科研伦理意识。

第三章:探究式学习中的生命对话 上海STEM教育中心设计的"小鼠行为观察课程"颇具启发性,学生需要连续三周记录实验鼠的社交行为,运用统计学方法分析群体互动模式,这种长周期观察打破了传统实验的碎片化认知,让学生理解生命系统的复杂性,在课程反馈中,78%的学生表示开始反思人类行为的社会性本质。

更富创意的教学实践出现在瑞士洛桑国际学校,生物教师将小鼠饲养箱改造成微型生态系统,学生团队需要调控光照、温度、食物配比等参数维持系统平衡,这种项目式学习不仅锻炼跨学科能力,更培养了对生命系统的整体认知,值得关注的是,32%参与该项目的学生最终选择了生态学相关专业。

第四章:面向未来的教育转型 随着CRISPR基因编辑技术的普及,教育场域正在经历范式变革,哈佛大学实验室课程中,学生通过编辑小鼠胚胎的Hox基因,亲眼见证肢体发育的分子调控机制,这种将前沿技术引入本科教学的大胆尝试,正在重塑生命科学教育的内涵,但技术跃进也带来新挑战:当学生可以轻易改造生物特征时,如何建立相应的伦理判断标准?

德国马克斯·普朗克研究所开发的"合成生物学沙盒",为学生提供安全的基因编辑模拟环境,在虚拟实验中,任何基因改造都需要通过伦理审查模块的质询,这种设计将技术训练与价值判断有机融合,动物权利组织推动的"替代技术教育联盟"已在全球建立127个教学实验室,通过器官芯片、类脑器官等新技术减少实验动物使用。

( 在东京大学新建的生命科学教育中心,透明培养箱中的基因编辑小鼠与全息投影的虚拟标本并列展示,这种并置恰如其分地映射出当代教育的双重使命:既要传承实证科学的研究范式,又需建构新的伦理认知框架,当我们凝视这些为人类认知进步付出生命的小生物时,看到的不仅是实验材料,更是映照出科学本质的棱镜,未来的生命科学教育,或许就存在于这种对微小生命的敬畏与理解之中。