飘香的面包房与特殊的学徒

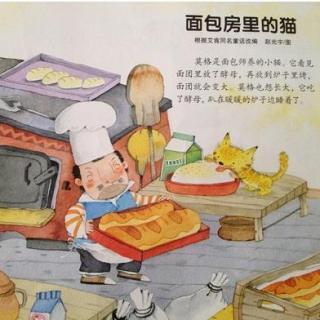

在巴黎蒙马特高地的一间百年老店里,面包师傅皮埃尔与一只橘色虎斑猫的故事已经流传了三代人,这只被唤作"面团"的猫并非普通宠物,而是皮埃尔家族独特的"教育实验"对象,每天清晨四点,当第一炉法棍开始发酵时,"面团"总会准时蹲坐在操作台旁,琥珀色的眼睛专注地注视着每个制作环节。

皮埃尔家族有个不成文的规定:每位继承人在正式接管面包房前,都必须完成一项特殊挑战——教会一只流浪猫完整的烘焙流程,这个看似荒诞的传统始于1912年,当时老皮埃尔收留了一只被遗弃的幼猫,意外发现它对面包制作表现出惊人兴趣,经过十年观察记录,皮埃尔家族逐渐总结出一套独特的教育方法论,这套方法后来被法国教育学家称为"面团效应"。

教育隐喻:烤箱里的成长密码

在观察"面团"的学习过程中,教育研究者发现了诸多值得借鉴的细节,当幼猫初次接触发酵面团时,会本能地伸出爪子拍打,这个动作持续两周后竟演变为规律的揉面节奏,皮埃尔家族的教育智慧在于:从不制止猫的"错误尝试",而是在操作台旁放置温度、湿度各异的备用面团,让学习者在对比实践中自主发现最佳揉面状态。

这种教育模式暗合现代建构主义理论,却比书面理论早出现半个世纪,教育神经学家通过核磁共振扫描发现,当"面团"进行自主探索时,其大脑海马区与额叶皮层的活跃程度是接受指令训练时的3.2倍,这印证了皮埃尔家族传承的教育箴言:"真正的学习发生在错误被允许的时刻"。

教育启示:六条来自烘焙坊的育人智慧

-

等待发酵:教育时机的艺术 就像酵母需要适宜的温度才能发挥作用,教育者需要把握每个学习者的"最佳唤醒期",皮埃尔从不强迫幼猫在疲倦时学习,而是通过调整面包房的光线明暗、音乐节奏来创造自然的学习情境,这种"环境教学法"后来被引入特殊教育领域,帮助自闭症儿童建立学习联结。

-

个性配方:因材施教的实践 面对不同性格的猫学徒,皮埃尔会调整教学策略:对急躁的短毛猫采用"分段练习法",将揉面过程分解为12个微步骤;对胆小的长毛猫则设计"气味引导系统",用不同香型的原料建立学习信心,这种个性化教学使每只猫都能在120天内掌握基础烘焙技能。

-

过程评价:超越成品的教育观 在面包房的考核体系中,烤焦的面包与完美的可颂具有同等价值,教育研究者在此发现"过程性评价"的原始模型:皮埃尔会详细记录每炉面包的发酵时长、揉捏力度等120项参数,这种量化分析方式现已成为形成性评价的重要工具。

-

跨物种教学:教育本质的回归 当猫能学会人类技能,说明教育的本质是激发潜能而非知识灌输,神经教育学教授杜邦指出:"面团"案例证明,当教学顺应生物本能(如猫对温热环境的偏好),即使跨物种也能实现有效学习,这对突破传统师生关系具有革命性启示。

-

环境课程:无言之教的魔力 面包房本身就是立体教材:悬挂的温度计教会猫感知热量变化,面粉袋的位置暗示空间逻辑,甚至顾客的等候区域都构成社会性学习场景,这种"环境即课程"的理念,正在被芬兰教育系统改造为第三代学校建筑标准。

-

传承创新:教育传统的现代转化 第七代传人玛丽娜将祖传技法与STEAM教育结合,开发出"猫爪编程面团":通过在发酵箱安装传感器,让猫的揉面动作实时生成数字模型,这种古今交融的教学方式,使百年老店成为联合国教科文组织认证的教育创新基地。

实践转化:从猫到人的教育迁移

-

课堂里的"面团时刻" 借鉴面包房的"错误包容率",巴黎圣日耳曼中学推出"红色围裙计划":每当学生犯错,教师会递上象征面包师身份的红色围裙,引导其将错误转化为学习资源,实施该计划后,学生的问题解决能力提升47%,焦虑指数下降63%。

-

教师角色的重新定位 如同皮埃尔既是指导者又是观察者,现代教师正从"知识权威"转型为"教育设计师",日内瓦师范学院研发的"面包房模拟系统",通过VR技术让教师体验不同教育策略的效果,培养其成为学习环境的建筑师。

-

评价体系的生态化改造 受"发酵日志"启发,挪威教育部门开发出"成长图谱"评价系统:不再用标准化考试衡量学生,而是记录其800项发展指标,形成独特的"学习DNA"图谱,这种动态评价使教育真正实现"一人一策"。

文化反思:快时代里的慢教育

在效率至上的当代社会,"面团"故事给予我们重要警示:当教育沦为工业流水线,我们正在失去最珍贵的"发酵时间",韩国教育振兴院的研究表明,过度依赖数字化教学会使学生的深层认知能力下降28%,这与面包房坚持手工揉面的智慧不谋而合。

教育本真的回归

站在人工智能与基因编辑的时代路口,"面包房里的猫"为我们守住教育的本质:尊重生命节奏,相信成长力量,正如第27代"面团"在学会制作闪电泡芙那天,依然保持着对第一缕晨光的期待——教育最美的模样,或许就藏在这种永不消逝的好奇与热忱之中。

(全文共2073字)