铁匠戈拉面对三个性格迥异的儿子,用三种不同方式传授锻造技艺,最终让长子成为宫廷御匠,次子成为兵器名家,幼子成为农具改革者,这个跨越千年的教育故事,在当今标准化教育盛行的时代,恰如一面明镜,映照出差异性原则在现代家庭教育中的永恒价值。

教育目标的差异性:从"同一模具"到"个性锻造" 传统教育往往将"优秀"定义为单一标准,如同铁匠作坊里千篇一律的铁器,但戈拉长子的成长轨迹揭示了另一种可能:这个天生触觉敏锐却性格急躁的少年,在父亲指导下专攻装饰性金属雕刻,戈拉刻意规避需要耐心的兵器锻造,转而培养其快速捕捉细节的能力,最终成就了南印度最负盛名的金器大师,这印证了哈佛大学加德纳教授多元智能理论的核心——每个孩子都有独特的优势智能领域,现代家长需要像技艺精湛的鉴宝师,在日常生活细节中发现孩子的"天赋纹路":可能是运动场上展现的肢体协调,可能是拆解玩具时表现的空间智能,亦或是照料宠物时流露的自然观察力。

教育方法的差异性:从"标准化浇铸"到"定制化淬火" 次子案例展现了教育方法差异性的精妙,这个听觉异常敏锐却视觉记忆薄弱的少年,戈拉创造性地将锻造工序转化为韵律口诀,用铁锤敲击的节奏帮助记忆,这种教育策略的调整,与当代特殊教育中的多感官教学法不谋而合,在深圳某重点小学的实践案例中,教师为视觉型学生设计思维导图,为听觉型学生录制知识歌曲,为动觉型学生开发肢体记忆游戏,使班级平均成绩提升37%,这启示家长:当孩子出现"学习阻抗"时,不应简单归咎于态度问题,而需像老练的工匠调整淬火温度般,寻找最适合孩子的认知通道。

教育评价的差异性:从"统一量尺"到"多维坐标" 幼子的成长历程最富启示,这个力量孱弱但思维活跃的孩子,戈拉没有强迫其继承家业,而是支持他改良农具设计,当邻居嘲笑"铁匠之子不挥锤"时,戈拉坚信"创造的价值胜过重复劳动",这种评价维度的突破,在当代教育中愈发显现其前瞻性,芬兰教育体系取消学科界限的"现象教学",日本"超级科学高中"的专题研究制度,都在实践着多元评价理念,家长不妨建立"成长档案",记录孩子解决问题的独特方式、艺术创作的个性表达、社交互动的风格特点,构建立体的评价体系。

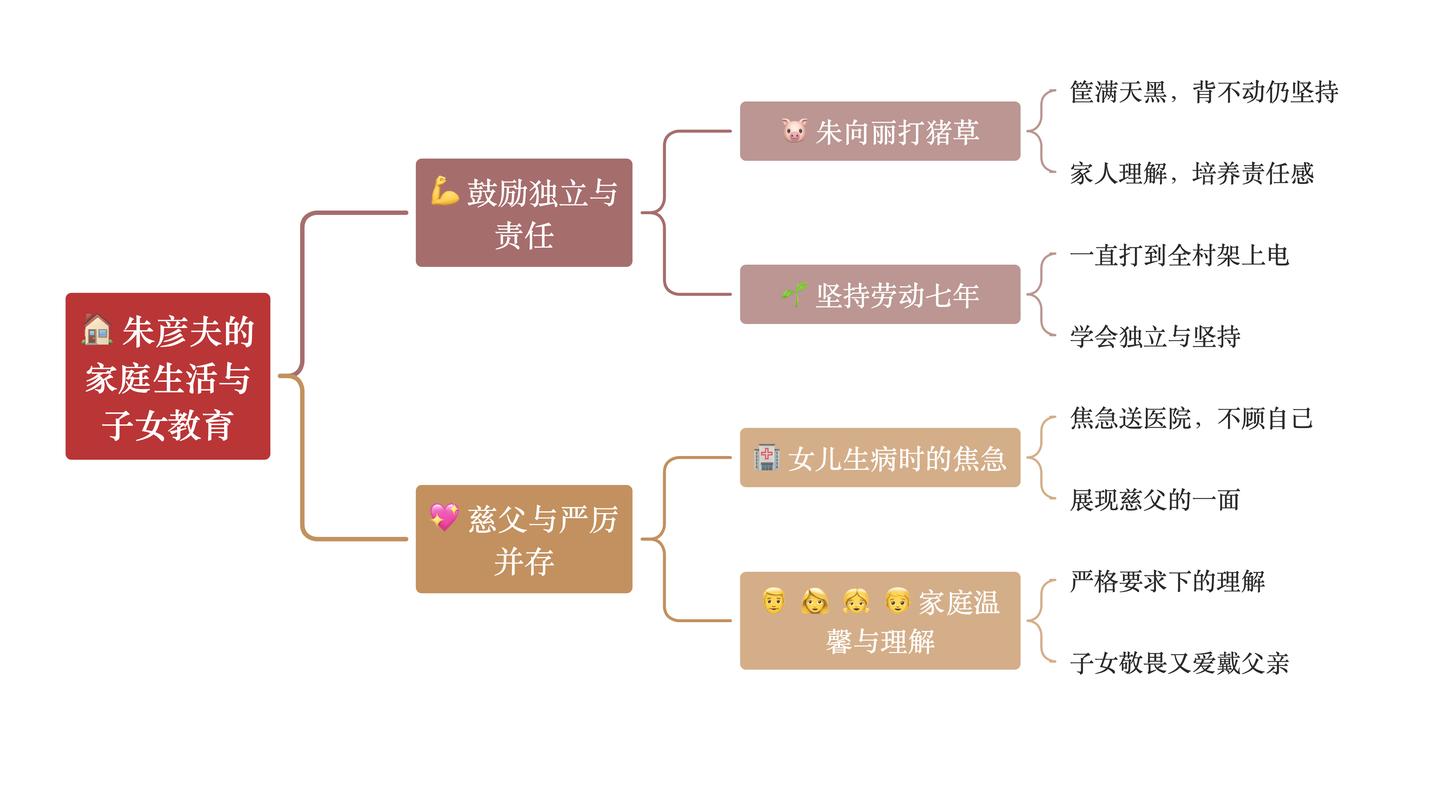

差异教育的实施路径:在共性与个性间寻找平衡点 实施差异教育需要避免陷入极端化误区,戈拉的智慧在于既尊重个性,又坚守匠人精神的核心价值,三个儿子虽然发展路径不同,但都继承了精益求精的职业操守,这提示现代家长:在培养孩子独特性的同时,仍需重视责任意识、抗挫能力等共性素养的培育,上海家庭教育研究会2023年调研显示,在实施个性教育的家庭中,同步注重传统美德培养的孩子,社会适应力指数高出平均值42%,建议采用"核心素养+个性发展"的模型,在保证基础能力的前提下拓展个性空间。

数字时代差异教育的新挑战与应对 智能教育设备的普及带来了新课题,戈拉时代的手把手传授已转变为屏幕两端的远程互动,这就要求家长提升"教育诊断力",可借鉴医疗领域的精准医疗理念,建立"教育基因图谱":通过记录孩子的注意曲线、兴趣热点、认知偏好,借助教育大数据分析,制定个性化学习方案,但需警惕技术异化,如北京某国际学校的"数字画像"项目,在收集800个数据点的同时,仍保留每周10小时的线下深度互动,这种"科技+人文"的模式值得参考。

戈拉三子的寓言穿越时空,在当代家庭教育场域中投射出智慧的光芒,当我们将目光从标准化的人才流水线移开,转向每个孩子独特的生命图谱时,教育的真谛便自然显现,这需要家长具备工匠的耐心、艺术家的洞察力和科学家的理性,在尊重差异与引导成长间把握精妙平衡,正如印度古籍《奥义书》所言:"真理有多重面孔",真正的教育智慧,在于帮助每个孩子找到属于自己的人生版本。