攻击性行为儿童的教育困境与破解方向

在幼儿园或小学低年级的班级中,总会出现这样的场景:某个孩子因为抢玩具突然推搡同伴,或是在排队时用拳头解决问题,根据中国青少年研究中心2022年的抽样调查显示,5-8岁儿童中具有持续性攻击倾向的比例达7.3%,这类行为若得不到及时矫正,60%会延续至青春期,作为教育工作者,我们面对的不仅是简单的纪律问题,更需要透过表象解读儿童的心理密码。

传统教育中"以暴制暴"的惩罚方式已被证实存在严重弊端,美国儿科学会(AAP)的跟踪研究发现,遭受严厉体罚的儿童,三年后攻击性行为发生率反而上升42%,真正有效的干预需要构建包含认知重建、情绪管理、行为替代的立体方案,这个过程就像修复一台精密仪器,既需要专业技术,更要具备医者仁心。

解码攻击行为背后的心理拼图

-

生理发育的客观限制

儿童前额叶皮层到12岁才基本成熟,这个负责理性决策的"刹车系统"发育滞后,导致他们难以控制冲动,神经科学研究发现,具有攻击倾向儿童的血清素水平比同龄人低15%-20%,这种神经递质直接影响情绪调节能力。 -

心理需求的异常表达

- 安全感缺失型:父母离异或长期不在身边的孩子,常通过攻击获取关注

- 权力控制型:被过度溺爱的孩子用暴力维持"小霸王"地位

- 社交障碍型:语言表达能力滞后的孩子将肢体接触作为沟通方式

-

环境强化的作用机制

当孩子发现击打同伴能立即获得玩具,或发现哭闹能让家长妥协,这种行为模式就会通过"操作性条件反射"被强化,更隐蔽的模仿学习来自生活细节:父亲用拍桌子解决争执,动画片里的英雄总用拳头战胜反派,这些都在建构儿童的认知图式。

六步干预法的实践框架

第一步:建立行为观察档案

制作包含ABC(前因-行为-后果)的追踪表格,连续记录两周,某小学班主任发现,学生小宇的攻击行为80%发生在午休后,结合生理评估发现其存在睡眠障碍引发的情绪波动。

第二步:构建情绪疏导通道

- 情绪温度计:用红黄蓝三色标记情绪强度

- 安全宣泄角:设置装满抱枕的"解压舱"

- 具象化训练:把愤怒想象成可以吹走的气球

第三步:植入替代行为程序

设计"手掌选择游戏":当想打人时,1号手掌是深呼吸,2号手掌是找老师,3号手掌是跺三下脚,某幼儿园通过"爱心快递员"角色扮演,让攻击性儿童转化为帮助同学传递物品的使者。

第四步:强化正向反馈循环

采用代币制管理系统,每成功控制一次冲动可获得星星贴纸,集满10颗兑换"安全小卫士"勋章,关键要把握强化频率,初期需100%即时反馈,稳定期调整为间歇强化。

第五步:重构生态系统

举办"家庭情绪工作坊",指导家长练习非暴力沟通,某社区开展的"爸爸训练营"收效显著,通过父子协作木工项目,将攻击性能量转化为创造性活动。

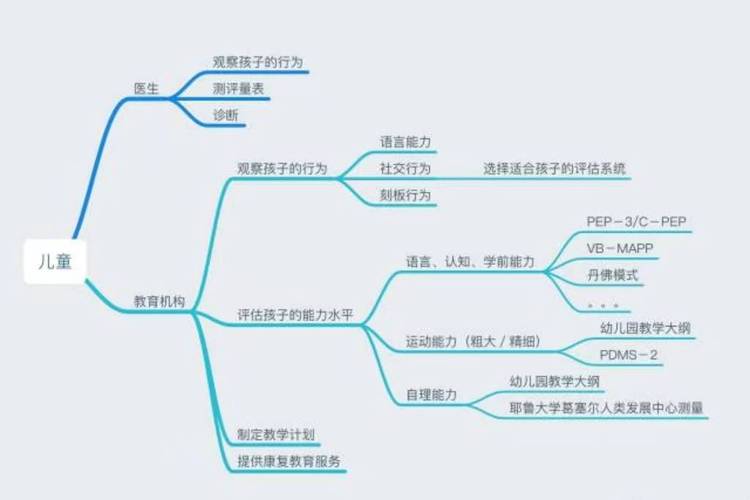

第六步:专业支持介入

当儿童出现自残行为或动物虐待倾向时,需启动跨学科干预,上海某学校建立的"三位一体"支持体系(心理教师-精神科医生-特教专家)使重度行为问题转化率达73%。

真实案例的启示录

7岁男孩浩浩的转变历程具有典型意义,这个会把同学胳膊咬出血的"小野兽",经过三个月系统干预后成为班级安全员,关键转折点出现在第三周,心理教师发现他对恐龙百科异常痴迷,于是创设"霸王龙守护者"角色,将其攻击性转化为保护弱小的责任感,家长同步改变教养方式,从大声呵斥转为"情绪冷静角+事后复盘"模式。

这个案例的成功要素包括:

- 精准定位兴趣切入点实现行为转化

- 家校建立每日沟通日志

- 创造释放能量的合理出口(跆拳道课程)

- 设置渐进式目标(从每天3次到每周3次攻击行为)

教育者需要持有的认知维度

-

发展性视角

某追踪研究显示,经过科学干预的儿童,85%在三年后社会适应良好,要坚信神经可塑性带来的改变可能。 -

去污名化原则

避免使用"坏孩子""暴力狂"等标签,某校用"能量小超人"代称需要帮助的孩子,显著提升了干预接受度。 -

预防性策略

在教室布置"冲突解决流程图",定期开展情绪绘本共读,深圳某幼儿园设计的"情绪小怪兽"主题墙面,使攻击事件减少60%。

面对攻击性行为儿童,教育者要成为智慧的翻译家——将混乱的肢体语言转译为心理需求,把冲动的能量洪流疏导向建设性的渠道,这个过程需要系统性的支持网络:从神经科学的知识武装,到行为矫正的技术工具,再到永不放弃的教育信念,当我们用理解取代指责,用引导替代压制,那些带着尖刺的孩子终将学会用正确的方式绽放生命的光芒。

(全文约1670字)