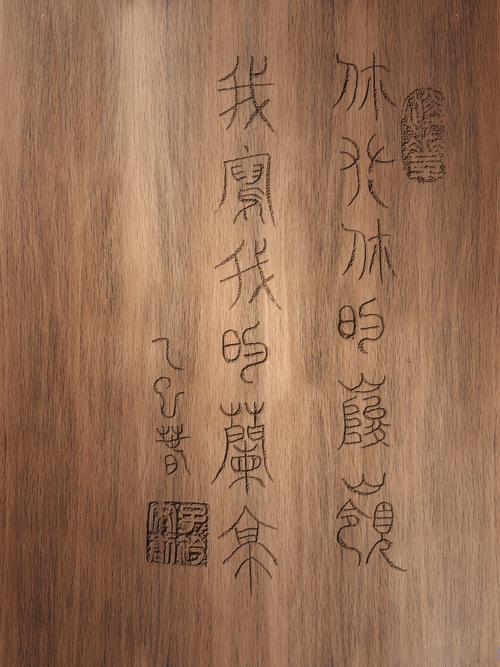

在江南某座千年书院里,青石板上深浅不一的凹痕至今清晰可见,这些由历代学子双膝跪磨形成的印记,曾是"寒窗苦读"的见证,如今却像一组无声的密码,叩击着现代教育的深层困境,当数字原住民在智能终端上自由获取知识时,传统教育体系依然保持着前工业时代的组织形态,这种时空错位的矛盾,正在引发教育界对育人本质的深刻反思。

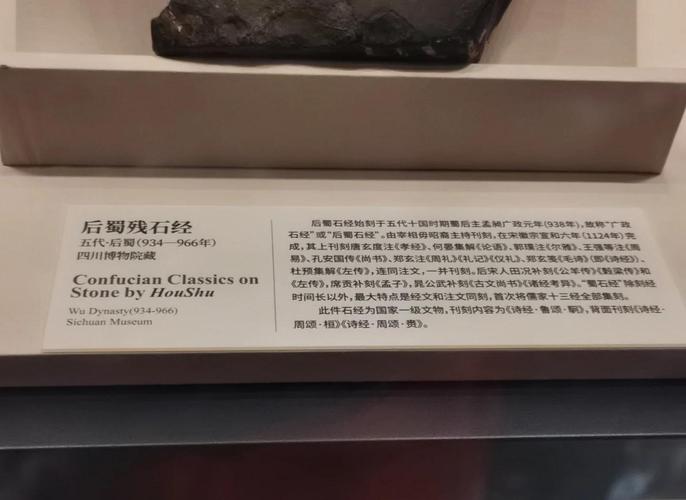

青石板的隐喻:固化教育的历史成因 自宋代科举制度确立以来,中国教育逐渐形成"板凳要坐十年冷"的修行模式,明代国子监的日晷计时、清代书院的晨钟暮鼓,都在强化着"苦读出仕"的集体记忆,这种以时间投入换取知识积累的线性模式,在农耕文明时期具有天然的合理性——知识传播渠道单一,社会流动路径固定,教育只需完成既定的文化传承功能。

工业化浪潮席卷全球后,标准化生产思维渗透教育领域,1905年清政府颁行的《奏定学堂章程》,将西方年级制、班级授课制全盘移植,形成了"教师中心、教材中心、课堂中心"的现代教育雏形,这种制度在扫除文盲、普及基础教育方面功不可没,但当知识更新周期从百年缩短到数年,其"流水线生产"的弊端日益显现,如同青石板需要学子日复一日的跪磨,现代教育仍在要求所有学生以相同姿势"雕刻"自己。

裂缝中的微光:传统模式的现实困境 某重点中学曾进行过耐人寻味的对照实验:将传统课堂与项目制学习小组进行对比,发现后者在知识应用维度得分高出37%,但标准化测试成绩却下降15%,这个数据折射出当前教育的根本矛盾——评价体系与能力培养的错位,当AI可以轻松完成知识检索与基础运算时,教育仍在用19世纪的方式考核21世纪的能力。

在东部某教育大省调研发现,72%的初中生能熟练解二次方程,但仅有23%能说清方程背后的现实意义,这种"熟练的无知"现象暴露出深度理解的缺失,就像青石板上的刻痕,看似深刻实则只是表面磨损,学生获得的往往是对知识符号的机械记忆,而非思维能力的实质提升。

破壁之钥:教育重构的三重转向 芬兰教育改革的经验值得借鉴,其"现象式教学"打破学科壁垒,让学生通过"欧盟运作"这样的主题项目,自然融合政治、经济、地理知识,这种学习方式如同在青石板上凿出立体的浮雕,使知识呈现多维度的关联,北京某实验学校引入的"问题导学"模式,要求每个数学公式都必须经历"生活发现-抽象建模-实践验证"的完整过程,使知识习得回归其发生学本质。

教育评价体系正在发生静默革命,浙江某中学推行的"成长图谱",用500多个维度记录学生发展轨迹,取代传统的分数排名,这种评价方式就像用3D扫描技术记录青石板的风化过程,既关注结果更重视变化,美国高校联盟推行的"素养档案",将批判性思维、跨文化沟通等软实力纳入考核,为选拔机制注入新的价值维度。

新生态的曙光:教育革命的实践探索 在深圳某创新学校,生物课发生在红树林湿地,物理实验在无人机工坊完成,这种"无边界学习"模糊了校园与社会的界限,类似将青石板置于自然风雨中,让知识在真实情境中自然生长,统计显示,该校学生问题解决能力比传统学校高出41%,且保持持续上升趋势。

教师角色转型呈现可喜趋势,上海某特级教师创设的"学习教练"模式,将70%的课堂时间交给学生自主研讨,这种转变如同将刻刀交给雕刻者本人,教师从知识传授者变为思维引导者,跟踪数据显示,经过三年实践,学生自主学习指数提升58%,创新思维水平增长34%。

回望书院青石板上那些被时光抚平的刻痕,我们看到的不仅是历史印记,更是教育演进的年轮,当5G技术让知识获取突破时空限制,当脑科学揭开学习机制的深层密码,教育正站在范式转换的临界点,这场变革不是对传统的简单否定,而是如琢玉师在青石板上雕琢新纹,既需要尊重材料的本质特性,又要创造符合时代的艺术形态,或许未来某天,当人们触摸教育这块"青石板"时,感受到的不再是千人一面的划痕,而是每个生命独特绽放的纹理。

(全文共1782字)