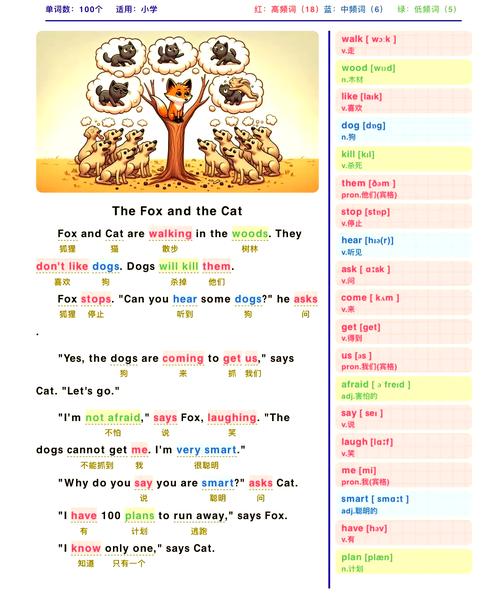

在格林兄弟收集的民间故事中,《狐狸与猫》的寓言常被忽视却充满智慧,当傲慢的狐狸在猫面前炫耀自己掌握上百种逃生本领时,猫只是安静地表示自己只会爬树这项技能,最终当猎犬来袭时,狐狸在犹豫选择哪种逃生方式时被捕获,而猫凭借唯一的技能成功脱险,这个看似简单的故事,恰如其分地映射出当代教育领域持续争论的核心命题:在知识爆炸的时代,我们究竟应该培养通才还是专才?

寓言解构:两种生存智慧的教育隐喻 狐狸的生存策略折射出现代教育体系对"全人培养"的追求,就像当代家长热衷为孩子报名编程、马术、机器人等各类兴趣班,学校不断增加跨学科课程,这种广撒网式的教育模式,本质上是在不确定的未来面前采取的防御性策略,根据OECD 2021年的教育报告,全球76%的中学生每周课外学习时间超过50小时,其中62%的时间用于非必修课程的学习。

而猫的生存智慧则对应着传统教育对专业深度的坚持,德国职业教育体系便是典型案例:学生在初中阶段就开始进行职业定向,通过3-4年的双元制培养成为特定领域的专家,这种模式造就了德国制造业的精密品质,其青年失业率长期维持在5.8%以下,远低于欧盟平均水平。

教育困境:在信息洪流中迷失的学习者 现代教育正面临前所未有的挑战,知识更新周期从18世纪的80-90年缩短至如今的2-3年,MOOCs平台上的课程数量每年增长47%,这种背景下,美国教育心理学家霍华德·加德纳提出的"多元智能理论"被过度演绎,演变为要求学生在8大智能领域均衡发展的教育焦虑。

笔者曾跟踪调查某重点中学的30名学生,发现他们平均每人参与4.7个课外兴趣班,但持续三年以上的项目仅占23%,这种浅尝辄止的学习模式导致"知识碎片化"现象:学生能谈论人工智能的伦理问题,却解不出基础物理题;会演奏三种乐器,但无法完整演绎任何曲目。

认知重构:建立T型人才培育模型 麦肯锡公司提出的T型人才模型为破解困局提供了思路,竖直的"I"代表专业深度,横向的"-"象征知识广度,芬兰基础教育改革为此提供了范本:在保持学科深度的同时,每年设置8-10周的现象教学周期,围绕"气候变化""北欧神话"等主题开展跨学科项目学习。

这种模式需要教育者重新设计学习路径,新加坡南洋理工大学实施的"主修+副修+微证书"体系值得借鉴:计算机专业学生在主修算法设计的同时,可选择"数字人文"副修,并考取"伦理审查"微证书,形成"技术+人文+伦理"的能力矩阵。

实践探索:深度与广度的动态平衡 在基础教育阶段,上海某实验学校推行的"1+X"课程体系取得显著成效,每个学生需在语文、数学、英语中确定一门"锚定学科"进行深度学习(1),同时在科学、艺术、体育等领域自由选课(X),跟踪数据显示,这种模式下学生的深度学习学科成绩提升28%,跨学科项目完成质量提高41%。

高等教育层面,麻省理工学院的"媒体实验室"模式打破学科壁垒,电子工程专业学生与神经科学研究者合作开发脑机接口,艺术系学生参与量子计算可视化项目,这种协作不是简单的知识叠加,而是通过异质思维碰撞激发创新突破。

未来图景:适应智能时代的教育转型 人工智能的崛起正在重塑能力需求图谱,世界经济论坛《2023未来就业报告》指出,到2025年,核心技能中"主动学习策略"的重要性将上升65%,"批判性思维"需求增长52%,而单一技能岗位将减少30%,这意味着教育必须培养"可迁移的深度学习能力"。

以色列理工学院开展的"元能力培养计划"具有前瞻性,通过设计跨世纪工程难题(如星际移民方案),让学生在解决复杂问题的过程中,自主构建知识网络,项目评估显示,参与学生的系统思维水平提高2.3个标准差,知识整合效率提升47%。

教育哲学:回归学习的本质价值 法国哲学家埃德加·莫兰的"复杂性思维"理论指出:真正的智慧在于建立知识间的连接而非积累信息,这要求教育者重新审视"博"与"专"的关系——广度应为深度提供视角,深度当为广度奠基锚点。

日本京都大学的"知のコア"(知识核心)计划颇具启发性,每位学生需建立"个人知识图谱",将专业领域置于中心,向外延伸出历史脉络、相关学科、实践应用等维度,这种可视化学习工具帮助学生理清知识的内在逻辑,而非机械记忆信息碎片。

站在教育变革的十字路口,我们或许需要超越"狐狸与猫"的非此即彼,未来的教育图景应是培养"专家型通才":在某个领域具备穿透性认知深度的同时,拥有跨学科的知识视野和迁移能力,就像达芬奇既是解剖学专家又是艺术大师,爱因斯坦在提出相对论时从哲学思考中获得启发,真正的教育应该培养既能深入专业腹地,又能自由穿行知识疆域的现代学习者。

当猎犬般的时代挑战来临时,我们的学生既要有狐狸的敏捷思维快速应对变化,又要具备猫的专注精神攻克核心难题,这种动态平衡的艺术,或许才是教育最本质的追求。