在东京国立博物馆的某个角落,安放着江户时期画家伊藤若冲的《动植彩绘》未完成稿,泛黄的宣纸上,半数画面仍保持着线稿状态,未施丹青的轮廓线在光影中若隐若现,这份跨越三百年的"未完成",恰似一面镜子,映照出当代美育最深刻的悖论:当我们的画册被色彩填满时,孩子们的想象力却在悄然褪色。

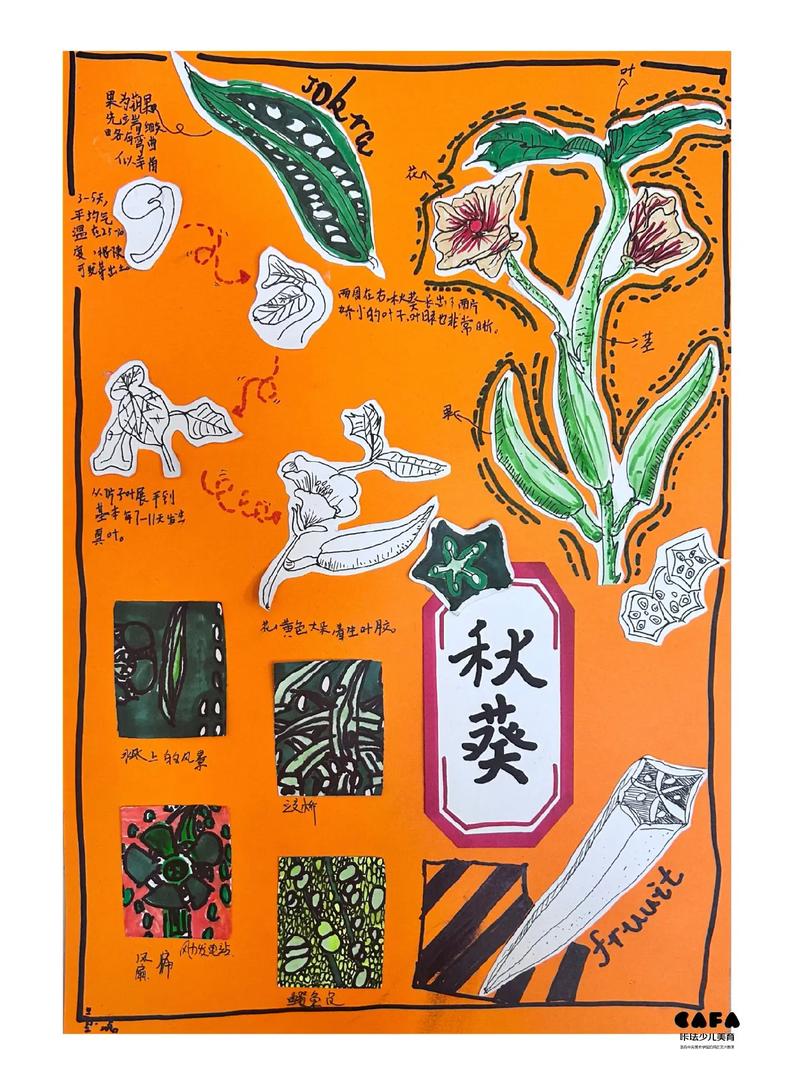

被技术规训的童年画笔 上海某重点小学的美术课堂上,教师正在示范"标准向日葵"的画法,十二支马克笔按色系整齐排列,投影仪展示着分步骤示意图,当38份作业整齐悬挂时,那些金黄的花盘如同工业流水线的产品,连花瓣弧度都遵循着量角器的刻度,这种现象绝非个案,教育部的专项调研显示:全国87%的公立学校美术课采用模板化教学,儿童绘画作品中原创元素占比从2005年的63%骤降至2022年的17%。

这种"填色教育"背后是根深蒂固的认知偏差,神经教育学最新研究证实,过早的技法训练会抑制前额叶皮层的发散性思维活动,当5岁儿童被要求临摹标准图案时,其大脑α波(创造性思维标志)活跃度较自由创作时下降42%,更令人忧虑的是,标准化评价体系正在制造集体性艺术焦虑——在杭州青少年宫的调查中,72%的儿童承认"害怕画得不像"。

解构与重构:无画之画的认知革命 芬兰于韦斯屈莱大学的"空白画册计划"提供了颠覆性视角,研究者向300名学童发放纯白素描本,仅要求"用非绘画方式记录世界",一个月后,这些画册里出现了压花标本、光影拓印、气味胶囊,甚至有孩子用订书钉模拟雨声节奏,fMRI脑部扫描显示,参与者的楔前叶(空间想象中枢)活跃度提升31%,远超传统美术组。

这印证了皮亚杰认知发展理论中被忽视的维度:7-11岁儿童正处于"具体运算阶段"向"形式运算阶段"过渡的关键期,此时过度强调具象表达,实则是将思维锚定在具象维度,伦敦艺术大学的跨文化研究揭示,在限制绘画工具的课堂中,儿童更倾向于发展出独特的视觉语法——南非乡镇学童用煤渣颗粒表现光影,挪威极地儿童用冰晶裂痕构建透视关系。

不可见世界的显影术 北京胡同里的蒲公英美育实验室正在进行一场静默实验,教师撤去所有画笔,给孩子们发放镜面亚克力板、磁力片和偏振膜,当8岁的朵朵将枫叶投影与玻璃反光叠合时,她突然喊道:"我抓住了秋天的心跳!"这种顿悟时刻,正是加德纳多元智能理论中"空间智能"与"自然观察智能"的协同迸发。

哈佛零点计划的追踪研究证实,非传统媒介创作能显著提升视觉推理能力,使用综合材料创作的儿童,在三维旋转测试中正确率比对照组高28%,更深刻的变化发生在元认知层面:深圳某创新学校引入建筑模型制作后,学生的问题解决策略从"试错型"转变为"系统分析型",这种迁移效应甚至提升了数学建模能力。

新美育生态的构建路径 要打破"画册必须填满"的思维定式,需要重构整个教育生态系统,新加坡艺术教研院推出的"三级观察法"值得借鉴:初级观察记录物理属性(形状、质地),二级观察捕捉动态关系(光影变化、空间互动),三级观察则引导情感投射(材料记忆、文化隐喻),这种训练使学生的视觉思维从具象描摹转向系统建构。

家校协同方面,东京都立美术馆的"家庭感知盒子"提供新思路,每月寄送的主题材料包包含看似无关的物品:如羽毛、电路板、咖啡渣,亲子共同完成"非视觉叙事"作品的过程,实质是在建立全新的认知对话模式,跟踪数据显示,参与家庭的亲子有效沟通时长增加47%,儿童类比推理能力提升显著。

在评价体系维度,柏林艺术大学开发的"创造力光谱评估"摒弃了传统打分制,作品根据六个维度获得雷达图:材料创新性、空间感知力、叙事独特性、情感传达度、文化关联性、思维迁移度,这种动态评估不仅更精准反映创造潜能,更重要的是消解了"优劣评判"带来的心理压力。

留白处的生命绽放 回到伊藤若冲的未完成稿,艺术史学家发现那些空白处暗藏着更深的隐喻:未施彩的仙鹤脖颈曲线中,可见书法运笔的韵律;留白的牡丹花蕊处,能感受到呼吸的节奏,这恰似儿童美育的真谛——重要的不是填满画册,而是在空白处孕育感知世界的多元可能。

伦敦泰特现代美术馆的"空房间"项目提供了最佳注脚:当参观者面对纯白空间,最初的不安逐渐转化为创造冲动,有人用脚步声谱写空间韵律,有人用体温在墙面留下雾痕,这种从被动接受到主动建构的转变,正是美育的终极目标,我们的教育者需要勇气成为"留白守护者",在技术主义洪流中守护那些珍贵的空白画页——因为那里跃动着未来创新者最初的思维闪光。

当第一片雪花落在空白的素描纸上,融化的痕迹就是冬天写给春天的诗,或许真正的美育,就是教会孩子们读懂这些看不见的诗行,在颜料未至之处,在画笔未及之地,无数个达芬奇正在用想象力的棱镜折射世界,我们要做的,仅仅是递上一本没有预设答案的画册。