从一只昆虫开始的生态启蒙

在北京市某小学的"昆虫观察角"里,一群三年级学生正围着一只体型浑圆的绿色蝈蝈激烈讨论,这只被孩子们称为"大肚子将军"的昆虫,正在以每天啃食三片白菜叶的速度刷新着他们的认知,这看似寻常的场景,却是现代教育体系中最珍贵的自然课——当城市儿童平均每天接触电子产品的时间超过5小时,这样真实的生命互动正变得愈发稀缺。

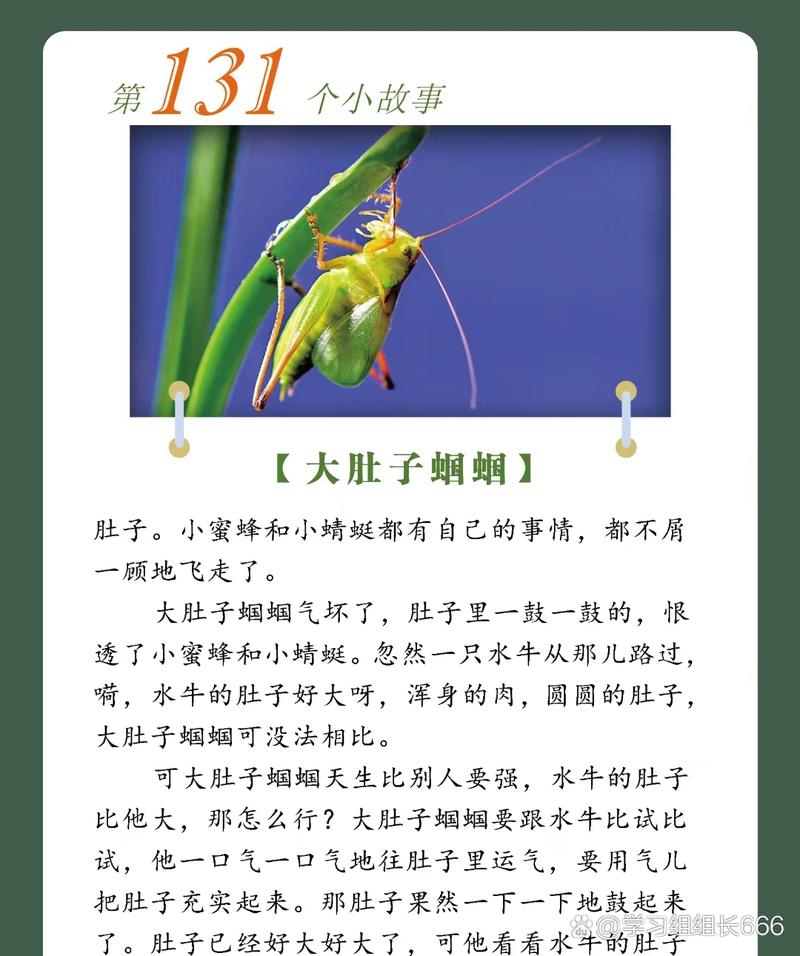

大肚子蝈蝈(学名Gampsocleis gratiosa)并非生物学上的正式分类,而是民间对某些腹部膨大蝈蝈的俗称,这类昆虫普遍具有以下特征:体长5-7厘米,前胸背板发达,后足胫节具刺列,雌性产卵器剑状,但真正值得关注的,是它们作为自然教育载体的独特价值,相比虚拟的动画形象,真实的蝈蝈能够提供全方位的感官刺激:油亮的甲壳触感、摩擦翅脉的金属音、捕食时的敏捷动作,这些都是数字媒介无法复制的生命体验。

生命观察中的教育密码

在广州市天河区某自然教育基地,连续五年的跟踪研究显示:参与蝈蝈饲养项目的儿童,其专注力持续时间较对照组提升37%,同理心测试得分高出28%,当9岁的李晓萌每天记录蝈蝈"绿宝石"的进食量时,她不仅在学习生物知识,更在建立对生命的敬畏——发现蝈蝈因误食农药残留叶片而抽搐的那天,她哭着求妈妈以后买菜要更仔细。

这种教育效果源于蝈蝈生命的可见性周期,从若虫到成虫约60天的完整生命周期,恰好符合儿童注意力的维持周期,南京师范大学生命科学院的实验表明,持续观察蝈蝈蜕皮过程的学生,在三个月后的显微镜操作考核中,手部稳定性提高42%,这种具身认知的获得,正是传统课堂难以企及的教育维度。

自然法则的教育转译

在山东省某乡村小学的实践案例中,教师王雪梅将蝈蝈引入数学教学:学生需要计算10只蝈蝈每日的食量,绘制食物消耗曲线图,结果发现,实验班在统计单元的平均成绩比对照班高出15.3分,更令人惊喜的是,学生们自发研究起蝈蝈的"经济价值",有人提出"用厨余蔬菜喂养降低成本"的环保方案。

这种跨界学习的核心,在于把握蝈蝈生态中的平衡法则,每只成年蝈蝈每日需进食相当于自身体重30%的植物,这个数据可以转化为生动的比例教学案例,当学生发现喂养5只蝈蝈需要每天准备150克新鲜菜叶时,抽象的百分数概念突然变得触手可及,浙江某校甚至开发出"蝈蝈经济学"校本课程,让学生通过昆虫养殖理解供需关系。

现代教育的生态重构

面对某国际学校"70%学生分不清蝈蝈与蛐蛐"的调查结果,教育工作者需要深刻反思,英国"森林学校"运动证明,每周2小时的自然接触能使儿童环境意识提升65%,上海某重点中学的"蝈蝈实验室"项目更显示:参与项目的学生在生物会考中,生态系统相关题目正确率高达93%,远超全市平均78%的水平。

这种教育模式的成功关键在于构建完整的认知链条,当学生见证蝈蝈从捕食者(捕食蚜虫)到被捕食者(被螳螂猎杀)的角色转换,生态系统的物质循环和能量流动不再是课本上的抽象图示,深圳某学校的"微型生态瓶"项目证明,包含蝈蝈的人工生态系统,能帮助学生更直观理解生物放大作用等复杂概念。

生命教育的多维延伸

在成都市某儿童心理诊所,医生开始尝试用蝈蝈作为治疗媒介,8岁的自闭症患儿小宇,在照顾蝈蝈"小鼓手"三个月后,主动语言量增加200%,这种动物辅助疗法的有效性,源于蝈蝈可预测的行为模式和安全的互动距离,台湾地区的研究表明,与蝈蝈互动能降低儿童焦虑指数17个百分点。

这种生命教育的延伸价值正在被重新发现,当北京某国际学校将蝈蝈观察纳入情绪管理课程,学生们创造出"蝈蝈呼吸法":模仿蝈蝈摩擦翅膀的节奏进行深呼吸练习,更令人深思的是,在养老院的代际交流项目中,老人与儿童通过共同饲养蝈蝈,建立起跨越年龄的情感纽带。

面向未来的教育启示

站在教育变革的十字路口,"大肚子蝈蝈现象"给予我们三重启示:自然教育不是选修课,而是认知发展的基石;生命体验不可被数字模拟完全替代;生态智慧的培养需要真实的生命互动,芬兰最新课改已将"自然感知力"列为核心素养,这提示着我们:当人工智能时代来临,恰恰需要更多"接地气"的生命教育。

某科技公司开发的"智能蝈蝈箱"或许预示着未来方向:在保留真实昆虫的同时,通过传感器收集生物数据,但教育者必须清醒:技术只是工具,核心仍是培养对生命的敬畏,就像那个蹲在草丛里观察蝈蝈的孩子,他眼中闪烁的好奇,才是教育最该守护的星光。

在这个屏幕占据童年的时代,或许我们需要更多"大肚子蝈蝈"——这些不起眼的小生命,正默默守护着人类最宝贵的教育真谛:理解生命,才能懂得生活;敬畏自然,方能创造未来,当秋日的最后一只蝈蝈停止鸣唱时,但愿我们的教育,已播下足够多的生命火种。