在挪威奥斯陆大学附属医院的实验室里,16岁的乔纳斯·史密斯正在调试自己设计的脑机接口装置,这位患有先天性运动障碍的少年,用三年时间完成了神经科学本科课程,其研发的意念控制轮椅系统已进入临床试验阶段,类似的场景正在全球各地上演:硅谷18岁的AI架构师艾米丽·陈主导开发了首个通过图灵测试的对话模型;内罗毕贫民窟的23岁女孩阿雅娜利用区块链技术搭建了非洲最大的教育资源共享平台。

这些被学界称为"年轻的巨人"的群体,正以惊人的速度突破传统成长轨迹的边界,他们的崛起绝非偶然现象,而是教育生态深层变革的显性表征,当我们深入剖析这些突破性成长案例,发现其背后隐藏着颠覆性的教育密码。

认知觉醒的提前与知识获取的升维 神经科学研究显示,当代青少年前额叶皮质的髓鞘化进程较二十年前提前了2.3年,这种生理层面的进化,配合数字原住民与生俱来的多线程信息处理能力,使得新生代的认知觉醒期显著前移,斯坦福大学教育研究中心2023年的跟踪调查表明,Z世代在12岁时展现的抽象思维能力已达到千禧世代15岁水平。

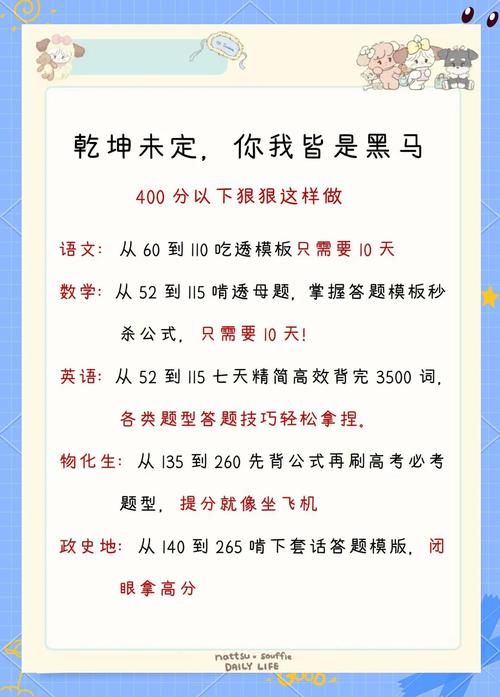

知识获取方式的革命性转变更为关键,传统教育中"教师-教材-教室"的铁三角已被彻底解构,麻省理工学院开放课程、可汗学院等平台日均访问量突破4700万人次,其中62%用户年龄在25岁以下,这种自主、即时、跨学科的学习模式,培育出独特的"T型知识结构"——在广泛涉猎基础上形成专业深度,这正是年轻突破者们最显著的特征。

教育理念的范式转移:从标准化到生态化 芬兰于2020年启动的"现象教学3.0"改革具有标志性意义,该项目完全打破学科界限,中学生通过解决真实世界问题完成学习,赫尔辛基的"北极生态研究"课题中,14-16岁学生需要综合运用气候学、经济学、国际政治等多学科知识,其研究成果直接提交给北欧理事会作为政策参考,这种教育范式将学习场域从教室扩展到整个社会系统,完美印证了维果茨基"最近发展区"理论的现代演绎。

失败教育的革新同样值得关注,硅谷创新学校AltSchool建立的"失败履历"制度,系统记录学生的每次挫折经历并进行结构化分析,这种将失败转化为可视化成长资产的做法,成功培养了年轻创新者的风险承受能力,数据显示,接受过系统失败教育的学生,在首次创业时的持久性比同龄人高出74%。

社会支持系统的拓扑重构 传统的人才筛选机制正在被新型支持网络替代,全球最大的青少年创新平台"Genius Lab"采用动态评估模型,通过持续追踪300多个能力维度,为14-22岁创新者提供精准资源匹配,该平台孵化的项目中,已有17项获得国际专利,8家初创企业估值超过1亿美元。

家庭教育的角色转变尤为显著,东京大学教育学部的研究表明,突破型青少年的父母普遍采用"脚手架式养育":在关键节点提供支持而非全程干预,这种养育方式培养出的自我效能感,使青少年更早形成清晰的元认知能力,中国深圳的"少年科学家"计划中,83%的参与者家长具有"适度放手"的教育理念。

突破性成长的启示与挑战 面对年轻巨人的井喷式出现,教育系统面临三重根本性变革:首先是师生关系的重构,伦敦政治经济学院教育创新中心提出的"共学者"模式,要求教师从知识权威转变为学习协作者,在首尔数字高中,教师团队中41%成员是各领域实践专家,他们与学生共同面对真实商业项目的挑战。

评价体系的维度扩展,OECD正在测试的"全球能力评估框架"(GCAF)包含创造韧性、数字伦理、跨文化领导力等12项新指标,早期试点数据显示,这种多维评估能更准确预测学生的长期发展潜力。

教育公平的深层博弈,当慕尼黑的贵族学校学生通过量子计算课程设计卫星轨道时,撒哈拉以南非洲仍有3200万儿童无法获得基础教育,这种不断扩大的数字鸿沟,要求国际社会建立更有效的知识共享机制,联合国教科文组织主导的"数字方舟"计划,正尝试通过区块链技术实现教育资源的去中心化分配。

站在文明迭代的临界点,我们或许正在见证人类认知进化的新阶段,这些年轻的巨人不仅改写了个人成长的剧本,更重要的是他们为教育进化提供了活体样本,当15岁的环境活动家格蕾塔·通贝里在联合国气候峰会发言时,我们看到的不仅是某个个体的早慧,更是整个世代认知觉醒的缩影。

未来的教育图景必将走向更深度的个性化与生态化,教育者的核心使命不再是传授既定知识,而是培育认知进化的沃土,正如神经教育家玛丽亚·蒙特梭利一个世纪前的预言:"我们的任务不是培养天才,而是创造允许天才生长的环境。"在这个意义上,每个年轻巨人的出现,都是对现有教育体系的重要启示——真正的教育革命,永远发生在对可能性的敬畏与探索之中。