解析11岁女孩情感萌芽的教养之道**

在心理咨询室柔和的灯光下,11岁的小雨(化名)低着头摆弄着书包挂件,突然轻声问道:"老师,喜欢一个人是坏事吗?"这个充满迟疑的提问,揭开了当代青少年教育中一个不容忽视的议题,当越来越多的家长发现,本应在操场嬉戏的孩子开始关注异性、讨论恋爱话题时,困惑与焦虑如同潮水般涌来,作为从事青少年教育研究15年的专家,我认为这既是成长的必然阶段,更是家庭教育的转折契机。

解构现象:情感萌芽的必然性与特殊性

当代儿童的青春期较二十年前普遍提前1.5-2年,生理发育带动心理变化已成为不争事实,北京儿童医院2023年发布的报告显示,城市女孩初潮年龄中位数已降至11.2岁,性激素水平波动直接影响情绪与情感认知,这种生理层面的剧变,使得孩子们开始对两性关系产生朦胧的好奇。

社会环境的影响同样不可忽视,短视频平台日均推送3.2条情感类内容,偶像剧里美化的校园恋情,同龄人群体中流传的"CP文化",都在重塑孩子们的情感认知,某重点小学的心理调查显示,五年级学生中68%能明确说出三位以上明星的恋爱八卦,这种信息轰炸远超家长想象。

从发展心理学视角看,11岁正处在"准青春期"的关键节点,埃里克森人格发展理论指出,这个阶段的孩子开始建立"亲密感"的心理需求,但这种需求更多表现为对人际关系的探索,而非实质的恋爱行为,就像春天枝头的花苞,看似含苞待放,实则仍需时间酝酿。

家长应对:构建健康的沟通桥梁

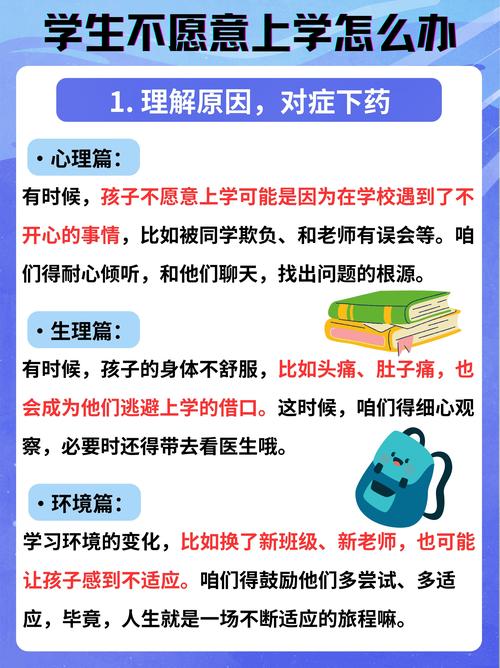

当发现女儿书桌里出现折成心形的便签时,多数家长的本能反应是警觉与禁止,但心理学实验证明,强硬干预会激发"罗密欧与朱丽叶效应",反而增强孩子的逆反心理,更好的策略是建立"情感安全屋"——让孩子确信可以无顾虑地倾诉任何困惑。

建议采用"三明治沟通法":先肯定孩子的成长("妈妈很高兴你愿意和我分享心事"),再表达关切("我像你这么大时也好奇过男女生的不同"),最后引导思考("你觉得真正的喜欢应该是什么样子?"),这种对话模式既能消除对抗,又能植入正确价值观。

价值观渗透需要巧妙的日常浸润,比如观看家庭电影时,可以讨论剧中人物的情感处理方式;阅读文学作品时,引导孩子关注主人公的品格而非恋爱桥段,重要的是让孩子明白:优秀的人格魅力远比外貌更值得欣赏,真挚的情感需要责任与时间来浇灌。

教育协同:构建多维成长支持体系

学校教育应当成为情感教育的主阵地,上海市某实验小学推行的"成长必修课"值得借鉴:通过情景剧再现告白场景,让孩子们讨论"怎样的拒绝既尊重他人又不伤和气";邀请不同职业的家长讲述婚姻中的责任担当,把抽象的"爱情"具象为相互扶持的生命联结。

社会支持系统需要多方共建,建议社区设立"青春成长驿站",由专业心理咨询师定期举办亲子工作坊,某公益组织开发的"情感成长盒子"包含情景卡牌、互动手册等工具,帮助家庭以游戏方式探讨敏感话题,这种创新模式值得推广。

当发现孩子出现持续性情绪困扰、学业明显下滑或存在越界行为时,专业干预不可或缺,北京师范大学儿童发展中心的数据表明,及时的心理疏导能降低72%的青春期情感危机发生率,但要警惕将正常的情感萌动病理化,避免给孩子贴标签。

心理建设:培养完整的情感认知

帮助孩子区分"欣赏"与"恋爱"至关重要,可以设计"情感温度计"小游戏:列出20个优秀品质让孩子排序,引导其认识到对人的好感可能源于某个闪光点,而非整体人格的契合,这种认知训练能有效避免将朦胧好感误解为爱情。

自我认同感的建立是抵御盲目从众的关键,通过兴趣培养、特长发展等途径,让孩子体验到自我实现的满足感,当12岁的小提琴手在舞台上收获掌声时,她获得的情感满足远比青涩的"恋爱游戏"更持久深刻。

未来婚恋观的早期植入需要智慧,不妨带孩子参观父母的工作场所,让其理解经济独立的重要性;安排家庭责任体验日,感受婚姻中的协作与付出,这些实践教育比空洞说教更能塑造健康的情感认知。

站在教育者的角度回望,11岁女孩对爱情的憧憬,恰似破茧前的蝶翼轻颤,2022年青少年发展白皮书显示,获得家庭情感支持的孩子,成年后建立稳定亲密关系的概率高出37%,当我们放下焦虑,以陪伴代替监控,用引导取代禁止,就能帮助孩子完成这场重要的成长蜕变,每个孩子都值得在爱的守护下,按照自己的节奏,走向完整的人生四季。