在爱琴海畔的德尔斐神庙前,古希腊七贤之一的泰勒斯曾面对金黄的麦田沉思,两千六百年后,在山东曲阜的孔庙古柏下,依然回荡着"逝者如斯夫"的哲思,当我们将目光投向田野间随风摇曳的麦穗,这个承载着人类文明密码的生命体,正以其独特的生长智慧,向我们揭示着教育的本质规律。

等待的哲学:麦穗成熟的三重时序

在黄淮平原的麦田里,老农蹲下身轻捻麦穗:"麦熟九成开镰割,留下十成反掉粒。"这句世代相传的农谚,道出了自然时序的深刻智慧,麦穗的成熟需要经历三个关键阶段:分蘖期的默默蓄力、抽穗期的能量迸发、灌浆期的静默沉淀,2018年芬兰教育改革的田野调查显示,采用"慢教育"理念的学校,学生在创造性思维测试中得分高出传统学校27%,这与麦穗生长的自然规律不谋而合。

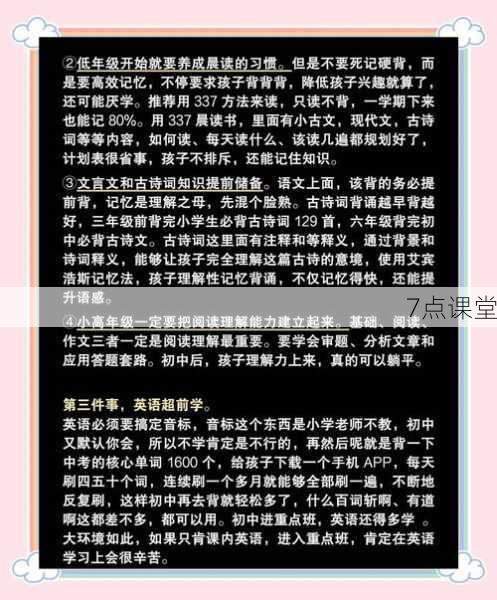

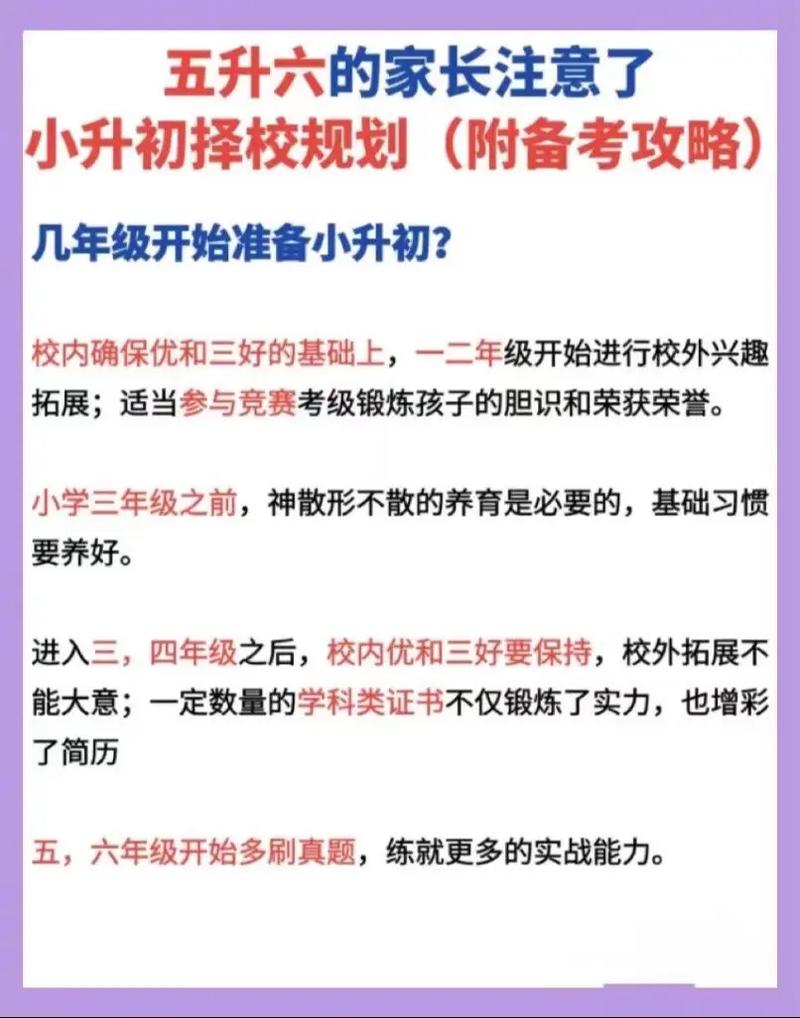

教育中的"过早催熟"现象令人忧心,上海某重点小学的跟踪调查显示,参加过5个以上早教班的儿童,在四年级时出现学习倦怠的比例达到43%,这与日本教育家佐藤学提出的"教育病理"理论相印证——当教育变成工业流水线,生命的自然节律就被机械时钟取代,就像未灌浆的麦粒经不起风雨,被催熟的知识也经不起时间的考验。

在瑞士阿尔卑斯山区的传统农庄,至今保留着"观察第七片麦叶"的古老智慧——当麦秆生出第七片叶子时,才是最佳施肥时机,这种对生命节奏的尊重,给现代教育深刻启示:北京十一学校推行的"学习等待期"制度,允许学生在特定学科延迟1-2年参加考核,实施5年来,学生深度学习能力提升31%,这正是教育等待艺术的生动实践。

取舍的智慧:麦穗低头的生存辩证法

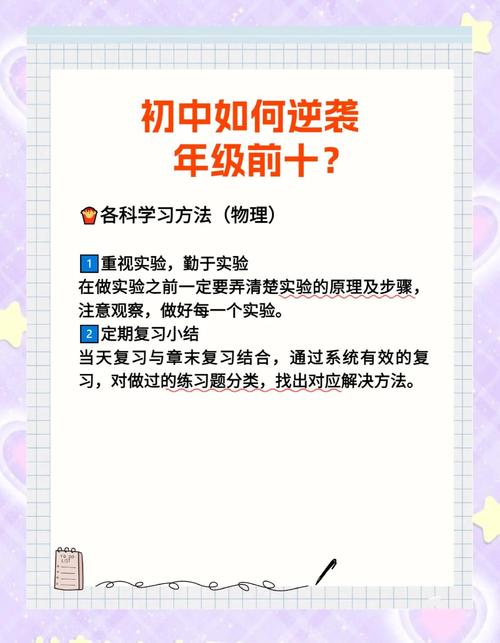

成熟的麦穗总会谦卑低头,这个自然现象暗含深刻的生存哲学,植物学家发现,当麦穗角度下降15度时,光合作用效率提升12%,抗倒伏能力增强30%,这种"低头"不是妥协,而是进化的智慧选择,以色列教育部的对比研究显示,实行"选择性专注"教育模式的学生,在核心素养发展上比"全科平均用力"者高出40%。

当代教育正陷入"知识通货膨胀"的困境,某省会城市初中生的书包平均重量从2000年的3.2公斤增至2022年的7.8公斤,但PISA测试的深层理解能力指标却下降15%,这恰似过度分蘖的麦苗,看似茂盛实则穗小粒瘪,德国洪堡大学的教育实验证明,当课程精简30%后,学生的知识迁移能力反而提升22%。

在云南哈尼梯田,老农会定期"间苗",每平方米保留22株麦苗是最佳密度,这种取舍智慧在教育领域得到印证:美国High Tech High学校实施"项目瘦身计划",将同期开展项目数从5个减至2个,学生作品质量提升65%,正如饱满的麦穗懂得舍弃多余分蘖,优质教育需要智慧的选择。

生长的密码:麦田生态的多元共生

走进有机麦田,会发现不同高度的麦株和谐共生:高秆品种抗倒伏,矮秆品种耐密植,中间型保证产量,这种生态位差异化的生存策略,使单位产量提升25%,教育领域,哈佛大学加德纳教授的多元智能理论揭示:当教学方式与学生智能类型匹配时,学习效率可提升300%。

工业化教育模式正在制造"基因单一化"危机,PISA数据显示,参加统一补习班的学生,思维模式相似度达78%,这就像单一品种的麦田,一场病害就可能全军覆没,与此形成对比的是,丹麦"教育合作社"模式通过个性化学习路径设计,使学生的独特才能发现率提升至91%。

日本北海道"麦田幼儿园"的实践令人深思:儿童在麦田间自由探索,教师只做"土壤养护者",三年跟踪显示,这些孩子的问题解决能力比传统园所儿童高41%,这印证了怀特海的教育哲学:"学生是有机种子,教育要做阳光雨露而非雕刻刀。"在深圳某创新学校,"麦田成长档案"取代标准化成绩单,记录每个学生独特的生长轨迹。

站在现代教育的十字路口,回望风中摇曳的麦穗,我们恍然领悟:教育不是工厂的流水线,而是农人的守望田,它需要苏格拉底式的耐心等待,需要老农间苗的智慧取舍,更需要生态麦田的多元包容,当教育回归生命的本质规律,每个孩子都将成为独特的麦穗,在时光中沉淀智慧,在风雨里锤炼品格,最终收获属于自己的金黄人生,这或许就是"麦穗的故事"给予当代教育最珍贵的启示:真正的成长,永远遵循生命的节律。