在牛津大学数学教授查尔斯·道奇森(笔名刘易斯·卡罗尔)的奇幻世界里,那只终日以泪洗面的素甲鱼,用龟壳上刻满的"假发课""法语课"和"道德课",为后世教育者敲响了持续百年的警钟,当我们重读《爱丽丝漫游奇境记》第九章,这只虚构生物的故事远非简单的童话插曲,而是维多利亚时代教育体制的残酷镜像,更是对当代教育困境的预言式书写。

素甲鱼课堂:被解构的精英教育图谱 在充斥着海水咸味的教室里,素甲鱼向爱丽丝展示的课程表堪称荒诞艺术的巅峰:Reeling(眩晕)与Writhing(扭曲)取代了常规的Reading(阅读)与Writing(写作),Ambition(野心)、Distraction(分心)、Uglification(丑化)等课程被精心编排成教育阶梯,这种黑色幽默的课程设置,恰如其分地映射出维多利亚时期贵族教育体系的实质——通过系统化的知识规训,将鲜活的生命个体锻造成符合社会期待的标准化产品。

卡罗尔在文本中埋设的精妙双关语,如将算术(Arithmetic)异化为Ambition(野心),将地理(Geography)扭曲成Uglification(丑化),暗示着教育体系如何通过知识传授的合法外衣,完成对儿童精神世界的隐秘改造,当素甲鱼用"我们每天上十小时课"的自豪口吻陈述时,现代读者不难联想到当下教育现场此起彼伏的"内卷"呼喊。

眼泪中的教育病理学 这个半龟半甲壳类生物最令人震撼的特征,是永远湿润的眼眶,在童话的象征体系里,眼泪既是情感宣泄的通道,更是生命力被压抑的具象化呈现,素甲鱼的眼泪具有双重隐喻:表层是对"失去真我"的哀悼,深层则是对教育异化机制的无声控诉。

维多利亚时代的公学教育将拉丁文、希腊语等古典学科神圣化,用机械背诵取代理解思考,用体罚维持纪律权威,这种教育模式培养出的"优秀学生",正如素甲鱼般虽然掌握大量知识碎片,却丧失了感知世界的好奇与热情,当爱丽丝困惑于"假发课"的存在意义时,恰恰暴露出标准化教育中普遍存在的知识空心化危机。

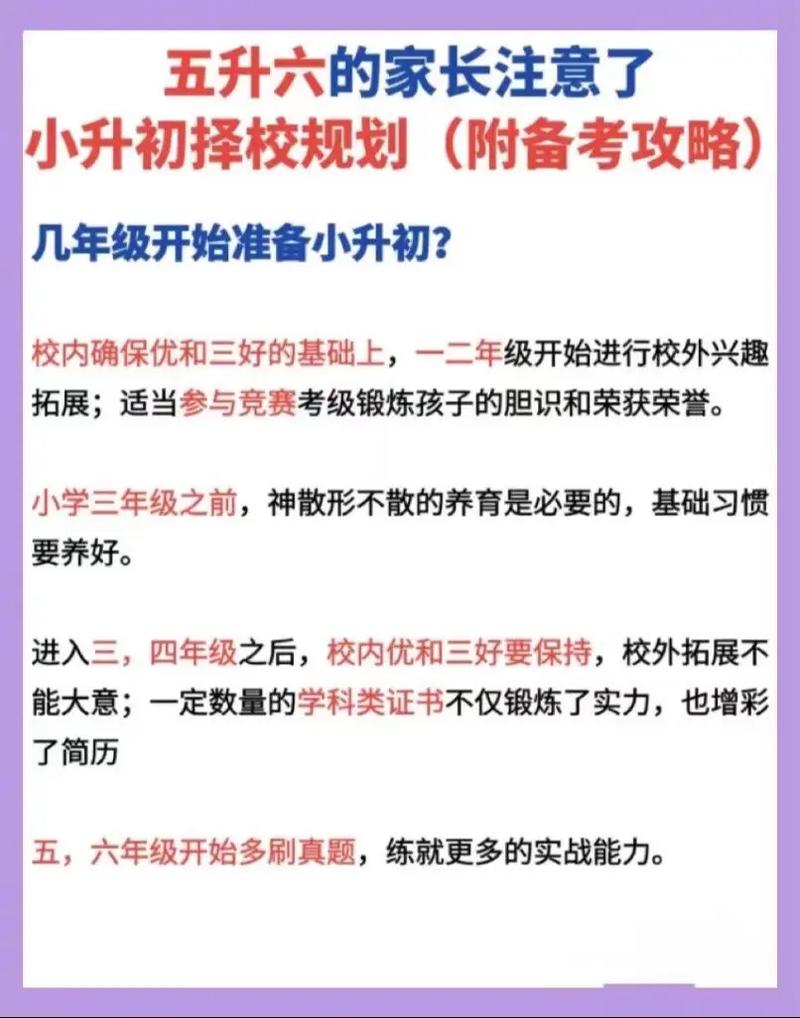

现代课堂的素甲鱼困境 穿越时空的镜像对照下,当代教育现场依然游荡着素甲鱼的幽灵,当三四年级的小学生开始为"小升初"熬夜刷题,当中学生用思维导图肢解文学经典,当大学生用ChatGPT生成课程论文,我们不得不承认:教育的工具化倾向正在制造新世纪的素甲鱼族群。

某重点小学的真实案例极具代表性:教师要求二年级学生每天完成三篇阅读理解训练,标准答案中连"树叶为什么是绿的"都必须回答"因为含有叶绿素",而否定"春天让树叶穿上新衣"的诗意想象,这种将知识简化为标准答案的粗暴处理,与素甲鱼课堂里将艺术扭曲为技术训练的教育逻辑如出一辙。

解构与重建:教育本质的回归路径 破解素甲鱼困境的关键,在于重拾杜威"教育即生长"的核心理念,芬兰教育改革的成功经验值得借鉴:取消标准化考试,将森林探索纳入正式课程,允许学生穿着睡衣上课,这些看似离经叛道的举措,实则是将教育重心从知识灌输转向生命培育。

具体实践层面,需要构建三级改革模型:在认知维度打破学科壁垒,建立跨领域知识网络;在情感维度创设安全表达空间,保护儿童的情绪完整性;在价值维度重塑评价体系,用过程性成长档案替代终结性数字评判,北京某实验学校推行的"问题银行"制度颇具启示——学生可将教师无法回答的问题存入"知识银行",年终清算时"知识债务"最多的教师反而获得嘉奖。

尾声:重写教育叙事 素甲鱼最终带着爱丽丝跳起龙虾四对舞,这个充满生命力的场景暗示着教育救赎的可能,当我们将目光从成绩排行榜移向操场上的欢快身影,从标准答案转向那些"荒谬"的提问,教育的真谛或许就藏在某个孩子突然闪亮的眼神里,正如卡罗尔用荒诞对抗僵化,当代教育者更需要以智慧和勇气,在标准化与个性化之间寻找平衡支点,让每个生命都能如爱丽丝般,在知识的奇境中保留惊奇的能力。

这只哭泣了百余年的素甲鱼,仍在等待真正的教育革新带来擦干眼泪的那方手帕,当我们重新审视教室内外的哭笑声,或许会发现:最好的教育,不过是守护孩童眼中那份未被知识规训的清澈光芒。